ANALYSIS OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE UNDER HEMODIALYSIS

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/dt10202501312105

Paloma Laurentino da Conceição Alves1

Nathália de Lima Siqueira1

Carmen Lúcia Lucas da Silva2

Sheila Borges2

RESUMO

Objetivo: Avaliar a qualidade de vida (QV) e seus fatores associados em indivíduos com doença renal crônica (DRC) em hemodiálise (HD) de uma unidade de nefrologia de um hospital público do Distrito Federal. Métodos: Estudo observacional, quantitativo, descritivo, com portadores de DRC submetidos à HD por mais de 3 meses, ambos os sexos, acima de 18 anos de idade. Utilizou-se o questionário Kidney Diseases Quality-of Life -SF (KDQOL-SF) para avaliação da qualidade de vida. Resultados: A amostra constituiu de 47 participantes, maioria adultos 26 (55%), do sexo masculino 31 (66%), pardos 18 (38%), casados/em união estável 29 (62%) e com ensino fundamental incompleto como nível de escolaridade 18 (38%). A principal causa da DRC foi diabetes (n=19; 40%). Em relação à QV, os domínios de vitalidade (p=0,018), saúde mental (p=0,049) e suporte social (p=0,049) apresentaram diferença significativa conforme o sexo dos participantes. Entre adultos e idosos, a presença de sintomas apresentou significância estatística (p=0,032). Conclusão: A análise da QV é essencial para avaliar o impacto da DRC e orientar intervenções terapêuticas, destacando a importância de estratégias na atenção primária para reduzir os impactos da doença.

Palavras-chave: insuficiência renal crônica, diálise renal, qualidade de vida.

ABSTRACT

Objective: To evaluate the quality of life (QoL) and its associated factors in individuals with chronic kidney disease (CKD) undergoing hemodialysis (HD) in a nephrology unit of a public hospital in the Federal District. Methods: Observational, quantitative, descriptive study, with CKD patients undergoing HD for more than 3 months, both sexes, over 18 years of age. The Kidney Diseases Quality-of Life -SF (KDQOL-SF) questionnaire was used to assess quality of life. Results: The sample consisted of 47 participants, mostly adults 26 (55%), male 31 (66%), mixed race 18 (38%), married/in a stable union 29 (62%) and with incomplete primary education as their level. of education 18 (38%). The main cause of CKD was diabetes (n=19; 40%). In relation to QoL, the domains of vitality (p=0.018), mental health (p=0.049) and social support (p=0.049) showed a significant difference depending on the gender of the participants. Among adults and the elderly, the presence of symptoms was statistically significant (p=0.032). Conclusion: QoL analysis is essential to assess the impact of CKD and guide therapeutic interventions, highlighting the importance of strategies in primary care to reduce the impacts of the disease.

Keywords: chronic renal failure, renal dialysis, quality of life.

1 INTRODUÇÃO

A doença renal crônica (DRC) é caracterizada pela perda irreversível das funções renais, o que compromete a homeostasia do organismo humano. Na ausência de terapia renal substitutiva (TRS), essa condição pode resultar em óbito (MIYAHIRA et al., 2016).

A DRC refere-se à disfunção renal classificada em cinco níveis, que variam de leve a grave, com base na taxa de filtração glomerular (TFG). A TFG, calculada pela depuração da creatinina, é a principal medida da função renal, representando a capacidade dos rins de eliminar substâncias do sangue. (TERRA et al, 2010); (Lopes et al, 2014).

Em seus estágios iniciais, é uma condição silenciosa, na qual indivíduos com algum grau de lesão renal podem não apresentar sinais ou sintomas que indiquem a presença da doença. Essa ausência de manifestações clínicas pode atrasar o diagnóstico, comprometendo a eficácia dos tratamentos e o prognóstico (RIBEIRO et al, 2020).

Entre os métodos de terapia dialítica, a hemodiálise (HD) é o mais comumente utilizado, caracterizando-se como um procedimento intermitente que geralmente é realizado três vezes por semana, com duração de 4 horas por sessão (VENTURAJ et al., 2018). Assim, o paciente com doença renal crônica enfrenta continuamente o desconforto associado a essa terapia, além das limitações que ela impõe, impactando negativamente sua qualidade de vida (QV) (SANTOS et al., 2017).

A doença renal crônica (DRC) e o tratamento hemodialítico podem impactar negativamente a qualidade de vida (QV) dos pacientes e de seus familiares (RIBEIROKRA, 2016). Além disso, o tratamento provoca conflitos emocionais e experiências angustiantes, que podem transformar a vida do paciente (CRUZ et al., 2016).

A qualidade de vida (QV) é um conceito amplo que abrange aspectos físicos, psicológicos, sociais e ambientais, avaliando a capacidade do indivíduo de viver com bem estar em todas essas dimensões, e não apenas na ausência de doenças (Oliveira et al., 2016). Assim, QV é entendida como a percepção que a pessoa tem de sua posição na vida, considerando o contexto cultural, valores, objetivos, expectativas e preocupações (PEREIRA et al., 2017).

O indivíduo precisa se adaptar à sua nova condição física, visto que seu corpo pode apresentar cicatrizes geradas pela fístula arteriovenosa (FAV), cateteres, cirurgias, manchas hemorrágicas, pele pálida e seca, o que impacta nas dimensões referente ao corpo. Outra dimensão diz respeito à sexualidade, podendo causar perda da libido, infertilidade e distúrbios hormonais (CUKER et al., 2010).

A Organização Mundial da Saúde define qualidade de vida como a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida, considerando o contexto cultural, o sistema de valores em que está inserido, seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Esse conceito abrange aspectos como relações sociais, saúde, família, trabalho e meio ambiente, além de ser influenciado por fatores culturais, religiosos, éticos e valores pessoais (CRUZ et al., 2018).

A qualidade de vida frequentemente se destaca como um tema relevante no contexto da DRC. Sobreviver, muitas vezes por longos períodos, não equivale necessariamente a “viver bem”, já que é comum a presença de limitações que comprometem a participação do indivíduo em diversas atividades. Nesse sentido, o impacto do tratamento dialítico na rotina diária dos pacientes torna-se um critério essencial para avaliar a influência da doença em seu cotidiano, motivando o desenvolvimento de instrumentos específicos de avaliação.

Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a qualidade de vida e seus fatores associados em indivíduos com DRC em HD.

2 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional, quantitativo, descritivo, realizado em um centro de diálise localizado em um hospital da atenção especializada da rede pública de saúde do Distrito Federal, entre os meses de março a maio de 2023. O presente estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da

Saúde sob parecer nº 5.760.515, CAEE 61277522.1.3001.5553, em conformidade com a Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

Os participantes incluídos no estudo foram maiores de 18 anos de idade, de ambos os sexos, em tratamento de hemodiálise há mais de três meses e com condições de compreensão do questionário aplicado para realização da pesquisa. Os critérios de exclusão foram: indivíduos diagnosticados com doenças neurodegenerativas, bem como aqueles que estavam hospitalizados nos últimos três meses.

Após o consentimento e a assinatura do TCLE, a entrevista foi realizada durante a sessão de hemodiálise para coletar os seguintes dados sociodemográficos: idade, sexo, raça, estado civil, escolaridade e causas da DRC. Em seguida, para avaliação da qualidade de vida foi aplicado pelos pesquisadores o questionário Kidney Diseases Quality-of Life -SF (KDQOL-SF) (Hays et al., 1997).

Este instrumento, validado e traduzido para a língua portuguesa, tem no total dezenove dimensões, que abordam os seguintes temas: capacidade funcional, aspectos físicos, emocionais e sociais, dor, estado geral de saúde, vitalidade, saúde mental, fardo/sobrecarga da doença renal, função cognitiva, interação social, sintomas, efeitos da DRC, função sexual, sono, apoio social, status de trabalho, satisfação com o tratamento e encorajamento pela equipe.

Os dados foram tabulados em planilha do Microsoft Excel e analisados no programa estatístico Statistical Package For The Social Sciences (SPSS), versão 26.0, 2019. Os dados da amostra foram inicialmente apresentados na forma de estatística descritiva (valores absolutos, porcentagens, média, desvio-padrão, mediana, intervalo interquartil), de forma a caracterizar a população estudada. Para análise de normalidade foi utilizado o teste Shapiro

Wilk. Para a comparação das dimensões avaliadas foram utilizados o teste t de Student e teste de U de Mann Whitney. A significância estatística considerada foi p<0,05.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

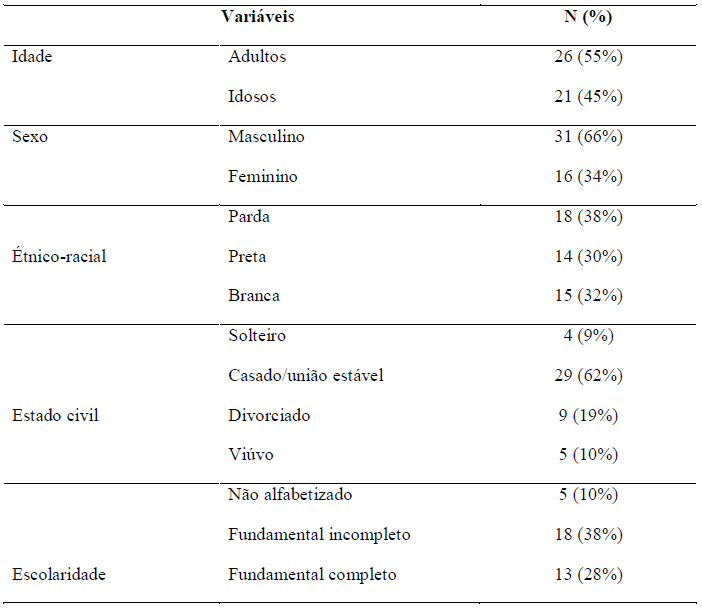

A amostra foi composta por 47 participantes, dos quais a maioria eram de adultos, totalizando 26 indivíduos (55%), seguidos por 21 idosos (45%). No que diz respeito ao gênero, 31 participantes (66%) eram do sexo masculino, enquanto 16 (34%) eram do sexo feminino. Em termos de etnia, 18 participantes (38%) se identificaram como pardos, 14 (30%) como pretos e 15 (32%) como brancos.

Quanto ao estado civil, 4 participantes (9%) eram solteiros, 29 (62%) estavam casados/união estável, 9 (19%) eram divorciados e 5 (10%) viúvos. Em relação ao grau de instrução, 5 participantes (10%) eram não alfabetizados, 18 (38%) tinham o ensino fundamental incompleto, 13 (28%) completaram o ensino fundamental, 6 (13%) tinham o ensino médio incompleto, 4 (9%) completaram o ensino médio e 1 (2%) possuía ensino superior.

Dentre as comorbidades associadas ao desenvolvimento da disfunção renal, o Diabetes Melittus (DM) se apresenta como a causa primária da DRC e presente em mais da metade dos participantes da amostra, 19 (40%) em seguida, a Hipertensão 12 (26%). Os dados sobre a caracterização sociodemográfica e clínica dos participantes podem ser visualizados na Tabela 1.

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica e clínica dos portadores de doença renal crônica em hemodiálise na unidade de nefrologia do Hospital Regional de Taguatinga, Distrito Federal, Brasil, 2024, (n=47).

Fonte: elaborada pelos autores.

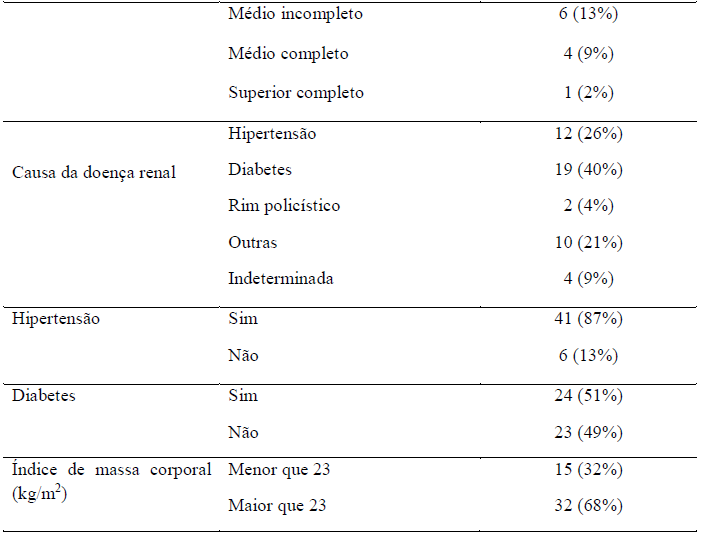

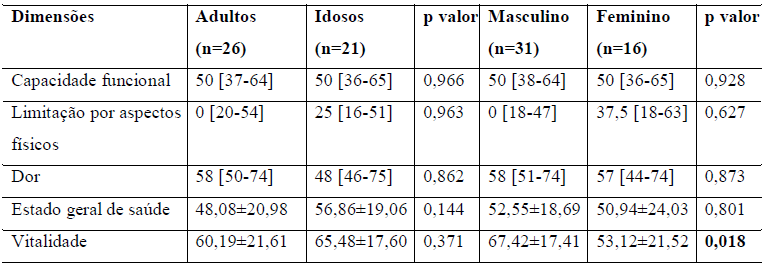

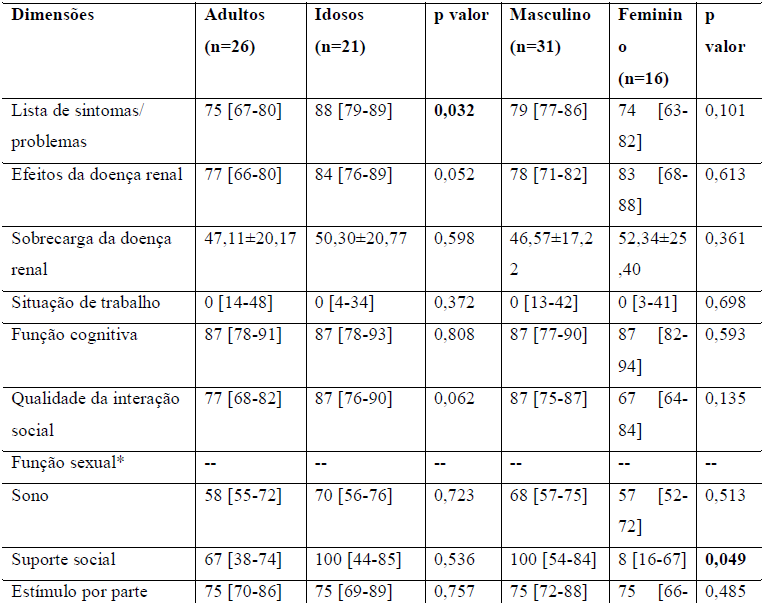

As seguintes tabelas (Tabela 2 e Tabela 3) descrevem os itens que compõem as dimensões de QV que podem ser impactadas pela DRC, conforme a faixa etária e o sexo dos indivíduos.

Tabela 2. Distribuição dos escores das dimensões avaliadas pelo SF 36, conforme idade e sexo, dos portadores de doença renal crônica em hemodiálise na unidade de nefrologia do Hospital Regional de Taguatinga, Distrito Federal, Brasil, 2024, (n=47).

Valores apresentados em média±desvio padrão e mediana (intervalo interquartil). p<0,05 para significância estatística, Teste T de Student e Mann-Whitney.

Fonte: elaborada pelos autores.

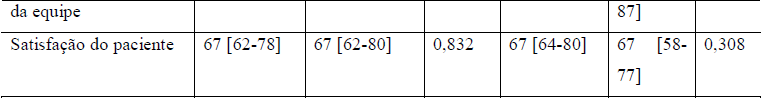

Tabela 3. Distribuição dos escores das dimensões avaliadas pelo KDQOL-SFTM, conforme idade e sexo, dos portadores de doença renal crônica em hemodiálise na unidade de nefrologia do Hospital Regional de Taguatinga, Distrito Federal, Brasil, 2024, (n=47).

*Dimensão não avaliada. Valores apresentados em média±desvio padrão e mediana (intervalo interquartil). p<0,05 para significância estatística, Teste T de Student e Mann-Whitney.

Fonte: elaborada pelos autores.

Investigar a QV em portadores da doença renal em hemodiálise é considerada uma tarefa complexa, devido aos múltiplos fatores envolvidos, não somente na percepção do paciente, como também para a equipe de saúde na dificuldade para abordá-los integralmente. Apesar disso, a investigação auxilia na identificação das necessidades dos indivíduos para um melhor direcionamento e enfrentamento da doença (PRETTO et al., 2020).

A presente pesquisa ressalta que dentre as comorbidades associadas ao desenvolvimento da disfunção renal o Diabetes Melittus (DM) se apresenta como a causa primária da DRC e presente em mais da metade dos participantes da amostra, com 19 (40%). Em contrapartida, a HAS é apontada em alguns estudos como principal patologia de base da DRC (MONTEIRO, et al.,2018) e que afeta cerca de 1 bilhão de indivíduos no mundo (CREWS, 2019).

Em contraste com esta pesquisa, estudo realizado em um Serviço de Nefrologia de Ribeirão Preto em São Paulo identificou que dentre os 173 participantes da pesquisa, a doença pré-existente predominante identificada foi a HAS com 108 participantes – 62% (LOPES et al.,2024). Assim, destaca-se essa estreita relação entre HAS, DM e a DRC, sendo as principais doenças de base para seu surgimento.

Ao analisar os resultados desta pesquisa, que apontam o sexo masculino como predominante, torna-se evidente uma baixa tendência da procura pelos serviços de saúde por homens. E essa realidade, pode ser combinada com um menor interesse pelo autocuidado, o que os tornam mais vulneráveis ao desenvolvimento de doenças crônicas.

Ao observar as variáveis de significância das dimensões avaliadas pelo SF 36, em relação a faixa etária entre adultos/idosos e sexo masculino/feminino, destacam-se vitalidade (p=0,018) e saúde mental (p=0,049), sendo mulheres as mais impactadas. O sentimento de energia e disposição quando reduzido, pode estar relacionada à fadiga, frequentemente experimentada por indivíduos renais crônicos em hemodiálise. Muitas vezes, essa condição tem um impacto negativo, reduzindo ou limitando a percepção da QV do indivíduo.

Um estudo conduzido em duas clínicas privadas de hemodiálise em Curitiba – PR, com uma amostra de 39 participantes, analisou a qualidade de vida de mulheres com DRC submetidas à hemodiálise, revelando resultados semelhantes aos do presente estudo. A pesquisa destacou médias mais baixas nas dimensões de saúde mental (25,60) e vitalidade (26,60). No entanto, diferentemente desta pesquisa, que não identificou diferenças significativas entre homens e mulheres, o estudo mencionado apontou a capacidade funcional (28,20) como uma dimensão reduzida (CAVEIÃO et al., 2014).

Ao que se refere à dimensão saúde mental, estudos apontam que pacientes que realizam a HD apresentam maiores taxas de depressão, pois o procedimento por si só acaba limitando suas atividades diárias e até mesmo sua independência, considerando-se que o indivíduo tem que ficar ligado constantemente à máquina (FREITAS & COSMO, 2010; STASIAK et al., 2014; DIAS et al., 2015).

Outro fator a se destacar é a prevalência do suicídio entre os indivíduos renais crônicos, que chega a atingir níveis dez vezes maiores que os da população sem diagnóstico de DRC. Esses dados são justificáveis por todas as perdas sofridas pelos pacientes desde a descoberta do diagnóstico (GRANDIZIOLI et al., 2020).

Ao analisar as variáveis de significância das dimensões avaliadas pelo KDQOL SFTM, conforme apresentado na Tabela 3, verifica-se que a lista de sintomas/problemas entre adultos e idosos (p=0,032) é mais prevalente entre os idosos, enquanto o suporte social entre homens e mulheres (p=0,049) revela maior impacto nas mulheres.

A lista de sintomas e problemas, esta avalia os incômodos relacionados à doença renal, como dores musculares, câimbras, coceira e falta de ar. O envelhecimento associado à doença renal pode reduzir a qualidade de vida, agravada por tratamentos prolongados como a hemodiálise, que limita atividades rotineiras, impõe restrições alimentares e hídricas, além de ser doloroso e limitante para os idosos (MENDONÇA et al., 2018).

Sabe-se que o tratamento em hemodiálise impõe uma rotina que interfere diretamente na atividade laboral, visto que é necessário comparecer regularmente aos serviços de saúde, o que impossibilita manter um turno diário de trabalho. Dessa forma, esta pesquisa reafirma através dos resultados o impacto na dimensão situação de trabalho que não apresenta significância estatística em relação a faixa etária e ao sexo.

Além disso, a afirmativa mencionada é sustentada com um estudo realizado com 105 doentes renais crônicos em uma clínica de tratamento hemodialítico que encontrou achados desvendando na pesquisa que a maioria dos indivíduos (83,8%) viviam com uma renda não superior a 1 salário mínimo (BEBER et al., 2017). Esse cenário pode estar relacionado, em parte, aos benefícios governamentais, uma vez que muitos não conseguem realizar atividades devido às limitações físicas e ao tempo exigido pelo tratamento (PEIPERT et al., 2019).

Quanto ao suporte social que está ligado ao bem-estar emocional, funcionando como um fator protetor no manejo do estresse e adoecimento (CARDOSO et al., 2014), apresentou maior impacto entre as mulheres. Quando se aborda o tema do cuidado, a mulher ainda é frequentemente vista, no imaginário social, como a responsável por essas tarefas, sob a justificativa de que os “atributos femininos” são mais adequados para desempenhá-las (MONTENEGRO, 2018).

Em um estudo realizado em uma unidade de Terapia Renal Substitutiva localizada no interior do Estado de São Paulo em um serviço de nefrologia que abrange os municípios de São Carlos, Porto Ferreira, Descalvado, Ibaté, Ribeirão Bonito e Itirapina, apresentou uma amostra do estudo com 103 participantes (SILVA et al., 2016) com achados parecidos com os apresentados nesta pesquisa. O estudo com predomínio do sexo masculino (67,0%), apresentou suporte social recebido como satisfatório, tanto no aspecto emocional quanto no instrumental. Esse apoio é oferecido principalmente por familiares que convivem com os pacientes.

A tarefa de cuidar é impactada pela desigualdade de gênero, sobrecarregando especialmente a mulher – esposa, mãe, filha e neta. Esta pesquisa, não por acaso, contou com participantes majoritariamente homens casados/união estável, o que pode influenciar em seu suporte social, gerando um impacto maior em comparação às mulheres.

Embora a presente pesquisa no geral aponte para um impacto negativo na QV de ambos os sexos e faixa etária, um estudo afirma que as mulheres em hemodiálise apresentam a QV mais comprometida do que os homens (SCHMIDT et al., 2016). Além disso, é possível que as mulheres tratadas por hemodiálise, por terem que manter as funções tradicionais como a responsabilidade de cuidar da casa e dos filhos, sejam expostas a uma maior carga de estresse físico e mental apresentando com isso uma pior QV do que os homens (LOPES et al., 2007).

4 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar a qualidade de vida (QV) de portadores de doença renal crônica em hemodiálise, constata-se que, de modo geral, todos os indivíduos, independentemente do sexo ou faixa etária, sofrem impactos significativos. No entanto, ao considerar a relação entre essas variáveis, esta pesquisa destaca que mulheres e idosos são os mais afetados, especialmente em aspectos como vitalidade, saúde mental, lista de sintomas/problemas e suporte social. Apesar da complexidade inerente à análise das múltiplas variáveis que influenciam a percepção de QV, a investigação desse tema revela-se indispensável para identificar demandas específicas e orientar estratégias de enfrentamento mais eficazes e direcionadas

REFERÊNCIAS

BARROS, Lucas Simião de; SCHUENQUENER, Nathália; SILVA, Elisa Alves da. O serviço da psicologia na qualidade de vida em paciente renal crônico. Revista Referências em Saúde da Faculdade Estácio de Sá de Goiás, v. 1, n. 1, 2018.

BASTOS, Marcus Gomes; BREGMAN, Rachel; KIRSZTAJN, Gianna Mastroianni. Doença renal crônica: frequente e grave, mas também prevenível e tratável. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 56, n. 2, 2010. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104- 42302010000200028.

BERTOLIN, Daniela Comelis; PACE, Ana Emilia; KUSUMOTA, Luciana; RIBEIRO, Rita de Cássia Helú Mendonça. Modos de enfrentamento dos estressores de pessoas em tratamento hemodialítico: revisão integrativa da literatura. Acta Paulista de Enfermagem, v. 21, Número Especial, p. 179-186, 2008.

BUTYN, Gabrielli; CARVALHO, Gabriele Mello de; CASTRO, Cleiton José Santos de; SILVA, Giovana Rodrigues da; ARCARO, Guilherme; MARTINS, Camila Marinelli; MIKOWSKI, Juliana Regina Dias. Avaliação da qualidade de vida do paciente com doença renal crônica em terapia renal substitutiva. Brazilian Journal of Health Review, v. 4, n. 1, 2021. ISSN 2525-8761. DOI: https://doi.org/10.34119/bjhrv4n1-223.

CASSELHAS, Daniela Abreu; MAGALHÃES, Isabela Sales Oliveira. Qualidade de vida de pacientes renais crônicos em hemodiálise de um hospital de Minas Gerais. Revista de Medicina (São Paulo), São Paulo, v. 99, n. 5, p. 456-462, set./out. 2020. DOI: http://dx.doi.org/10.11606/issn.1679-9836.v99i5p456-462.

CAVEIÃO, Cristiano; VISENTIN, Angelita; HEY, Ana Paula; SALES, Willian Barbosa; FERREIRA, Marisa Leal; PASSOS, Roberta Luiza. Qualidade de vida em mulheres com doença renal crônica submetida à hemodiálise. Cadernos da Escola de Saúde, Curitiba, v. 11, p. 20-33. ISSN 1984-7041.

CORREIA, Aline Roepke Loss; CRUZ, Marcela Gomes da; CORRÊA, Wilson Pimenta. Qualidade de vida de pacientes com insuficiência renal crônica em tratamento hemodialítico. Revista Multidisciplinar do Nordeste Mineiro, v. 6, 2022. ISSN 2178-6925.

CREWS, Deidra C.; BELLO, Aminu K.; SAADI, Gamal. Editorial do Dia Mundial do Rim 2019 – impacto, acesso e disparidades na doença renal. Jornal Brasileiro de Nefrologia, v. 41, n. 1, jan./mar. 2019. DOI: https://doi.org/10.1590/2175-8239-JBN-2018-0224.

CUKER, Gislane Miranda; FRAGNAN, Elisienia C. de S. Frasson. As dimensões psicológicas da doença renal crônica. Criciúma: Universidade do Extremo Sul Catarinense, [s.d.].

DUARTE, Priscila Silveira; MIYAZAKI, Maria Cristina O. S.; CICONELLI, Rozana Mesquita; SESSO, Ricardo. Tradução e adaptação cultural do instrumento de avaliação de qualidade de vida para pacientes renais crônicos (KDQOL-SF™). Revista da Associação Médica Brasileira, v. 49, n. 4, p. 327-332, 2003. DOI: https://doi.org/10.1590/S0104- 42302003000400027.

FERMI, Márcia Regina Valente. Diálise para enfermagem: guia prático. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. ISBN 8527716364, 978-8527716369.

GARCIA, Patrícia Reis de Souza; SOUZA, Elen Figueredo de; OLIVEIRA, Pamela Juara Mendes de. Avaliação da qualidade de vida de pacientes com doença renal crônica em hemodiálise no Norte de Mato Grosso. Scientific Electronic Archives, v. 15, n. 8, ago. 2022. DOI: 10.36560/15820221567.

GRANDIZOLI, Mariana Vidotti; ARAÚJO FILHO, Gerardo Maria de. Depressão, desesperança, ideação suicida e qualidade de vida de pacientes em tratamento hemodialítico. Revista da SBPH, v. 23, n. 1, jan./jun. 2020.

HAYS, Ron D.; AMIN, Naseen; LEPLEGE, Alain; CARTER, William B.; MAPES, Donna; KAMBERG, Caren; KALLICH, Joel; COONS, Stephen. Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SF™), Version 1.2: A manual for use and scoring (French Questionnaire, France). [s.l.]: [s.n.], [s.d.].

KIRCHNER, Rosane Maria; MACHADO, Renata Figueira; LÖBLER, Lisiane; STUMM, Eniva Miladi Fernandes. Análise do estilo de vida de renais crônicos em hemodiálise. O Mundo da Saúde, São Paulo, v. 35, n. 4, p. 415-421, 2011.

LOPES, Gildete Barreto; MARTINS, Maria Tereza Silveira; MATOS, Cácia Mendes; AMORIM, Josete Leão de; LEITE, Eneida Barreto; MIRANDA, Eva Alves; LOPES, Antonio Alberto. Comparações de medidas de qualidade de vida entre mulheres e homens em hemodiálise. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 53, n. 6, 2007.

MONIZ, Jose David da Silveira; PEREIRA, Filipe Rodrigues Santos; PINHEIRO CAROZZO, Nádia Prazeres. Percepção de suporte social e estresse em pacientes renais em tratamento hemodialítico. Mosaico: Estudos em Psicologia, Belo Horizonte, v. 12, n. 1, p. 02- 04, 2024.

NASCIMENTO, Mirian Pinheiro do; SILVA, Janaína da; OLIVEIRA, Amanda de Cássia Costa de. A qualidade de vida do idoso em tratamento de hemodiálise. Faculdade Sant’Ana em Revista, Ponta Grossa, v. 4, p. 293-309, 2. sem. 2020. ISSN on-line: 2526-8023. Disponível em: https://www.iessa.edu.br/revista/index.php/fsr/index. Acesso em: 13 de janeiro de 2025.

NUNES, Jacqueline Fernandes de Assunção; CORTELETTI, Mayra Campista; PRESTES, Rumi Izabel. O impacto da hemodiálise na qualidade de vida do paciente com insuficiência renal crônica. Revista Espaço Acadêmico, v. 10, n. 1, 2020. ISSN 2178-3829.

OLIVEIRA, Araiê Prado Berger; SCHMIDT, Debora Berger; et al. Qualidade de vida de pacientes em hemodiálise e sua relação com mortalidade, hospitalizações e má adesão ao tratamento. Jornal Brasileiro de Nefrologia, v. 38, n. 4, p. 411-420, out./dez. 2016.

PRETTO, Carolina Renz; CALEGARO DA ROSA, Marina Brites; DEZORDI, Cátia Matte; BENETTI, Sabrina Azevedo Wagner; COLET, Christiane de Fátima; STUMM, Eniva Miladi Fernandes. Depressão e pacientes renais crônicos em hemodiálise: fatores associados. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 73, supl. 1, 2020. Edição Suplementar, p. 1. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0167.

RIELLA, Miguel Carlos. Princípios de nefrologia e distúrbios hidroeletrolíticos. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

SILVA, Angélica Aparecida da; NEGREIROS, Naiara da Silva; MELO, Raíssa de Fátima Pimentel. Qualidade de vida de pacientes em tratamento de hemodiálise. Revista Saúde em Foco, ed. 12, 2021.

SARMENTO, Luana Rodrigues; BRANCO, Paula Frassinetti Castelo; PONTES, Marcelo Ximenes; CORREIA, Daniel Barros Santos; CHAVES, Victhor Castelo Branco; CARVALHO, Cecília Ferreira de Araújo; ARNAUD, Tiago Lima; SANTOS, Matheus Henrique Seixas dos; BARRETO, Livia Cristina Barros; MOLITERNO, Larissa Alves Alexandre. Prevalência das causas primárias de doença renal crônica terminal (DRCT) validadas clinicamente em uma capital do Nordeste brasileiro. Brazilian Journal of Nephrology (Jornal Brasileiro de Nefrologia), v. 40, n. 2, p. 130-135, 2018. DOI: 10.1590/2175-8239-JBN-3781.

SILVA, Simone Márcia da; BRAIDO, Natalia Fernanda; OTTAVIANI, Ana Carolina; GESUALDO, Gabriela Dutra; ZAZZETTA, Marisa Silvana; ORLANDI, Fabiana de Souza. Suporte social de adultos e idosos renais crônicos em hemodiálise. Revista Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto, v. 24, e2752, 2016. DOI: 10.1590/1518-8345.0411.2752.

SILVA, Silas Alves da; SILVA, Filipe Melo da; CAVALCANTE, Antônio Eduardo Osório; OLIVEIRA, Emanuel Thomaz de Aquino; MATOS, Matheus Halex Ferreira de; CARVALHO, Anando Rodrigues de; BALDOINO, Ana Christina de Sousa; ASSIS, Lívia dos Santos Lopes; DOURADO, Giovanna de Oliveira Libório; RODRIGUES, Jailson Alberto. Qualidade de vida e aspectos sociodemográficos de doentes renais crônicos. Revista Eletrônica Acervo Saúde, [S. l.], ISSN 2178-2091. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/5475/3689>. Acesso em: 13 de janeiro de 2025.

1Residente do Curso Superior de Psicologia, Campus Escola de Saúde Pública do Distrito Federal, Brasília, Brasil. e-mail: palves758@gmail.com

1Residente do Curso Superior de Psicologia, Campus Escola de Saúde Pública do Distrito Federal, Brasília, Brasil. e-mail: nath.siqueira98@gmail.com

2Orientadora do Curso Superior de Psicologia; Hospital Regional de Taguatinga, Campus Escola de Saúde Pública do Distrito Federal, Brasília, Brasil. e-mail: carmenluciaucb@gmail.com

2Coorientadora do Curso Superior de Nutrição; Hospital Regional de Taguatinga, Campus Escola de Saúde Pública do Distrito Federal, Brasília, Brasil. e-mail: sbnutri12@gmail.com