REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/cl10202509051147

Júlia Cristo Santos Marques

Resumo

Este artigo teve como objetivo investigar se as condições de mobilidade do indivíduo estão relacionadas à mortalidade por acidentes de trânsito, a partir de informações sobre as capitais das regiões Norte, Sul e Centro-Oeste do Brasil, no ano de 2010. Utilizando dados do Sistema de Informações de Mortalidade – SIM (MS/SVS/CGIAE) e do Censo Demográfico de 2010, produzido pelo IBGE, foi possível calcular taxas e realizar análises descritivas sobre as variáveis sexo, idade e tipo de vítimas. Os resultados mostram que a maioria das vítimas são homens, motociclistas jovens e pedestres idosos; que existem semelhanças e diferenças significativas entre as regiões.

Palavras-chave: Acidentes de trânsito; Mortalidade; Capitais brasileiras.

1 – Introdução

Em 2012, os acidentes de trânsito (AT) foram a nona causa de morte no mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015). O Brasil está entre os países que mais concentram óbitos por esse tipo de acidente – mesmo com a implantação do Código Nacional de Trânsito em 1998 e da Lei Seca em 2008 (MARÍN-LEON et al., 2012). O aumento dessas mortes, que são evitáveis, ressalta a importância de se conhecer as características, os fatores de risco e impactos desse problema de saúde pública.

O estudo dos acidentes de trânsito presume o conhecimento das condições de mobilidade cotidiana da população, já que “os riscos no trânsito são diferenciados de acordo com o tipo de veículo utilizado” (BERTHO et al., 2016). No Brasil, a acelerada urbanização criou um cenário repleto de desigualdades sociais, onde parte da população possui limitações de renda e é segregada espacialmente. Por esse motivo, estudar as condições socioeconômicas é essencial para se compreender a mobilidade dos indivíduos (ROSA-WAISMAN, 2006).

Esta pesquisa tem como objetivo central analisar a mortalidade por acidentes de trânsito nas capitais das regiões Norte, Sul e Centro-Oeste do Brasil no ano de 2010, caracterizando os subgrupos populacionais mais sujeitos a ATs de acordo com o sexo, faixa etária e tipo de vítimas (pedestres, motociclistas, ciclistas ou ocupantes dos demais veículos). O estudo procura relacionar a ocorrência desses eventos com as condições de mobilidade cotidiana da população.

2 – Revisão Bibliográfica

A literatura da Europa ocidental e da América do Norte demonstra uma inquietação com as lesões e mortes causadas pelos acidentes de trânsito desde os anos 1940. Enquanto a literatura brasileira passou a abordar de forma mais sistemática a temática dos acidentes de transportes terrestres (ATT) envolvendo jovens e adultos jovens condutores de veículos motorizados apenas a partir da década de 1970. Diversos autores como Bertho et al. (2016), Bertho e Aidar (2015), Blaizot et al. (2013), Bouaoun et al. (2015), Keall e Newstead (2012), Marín-Leon et al. (2012), Morais-Neto et al. (2012), Rezende et al. (2012), Rocha e Schor (2013), ao investigarem o perfil das vítimas de acidentes de trânsito, encontraram que elas são na maioria das vezes homens, jovens ou idosos e motociclistas.

Aidar (2003), citada por Bertho e Aidar (2015), observando as mortes no município de Campinas (SP) por causas violentas entre os anos de 1980 e 2000, percebeu que os homens representam a maior parcela das vítimas fatais nos acidentes de trânsito e que deixaram de ganhar cerca de 0,62 ano de expectativa de vida média por esse motivo (mais que as mulheres que deixaram de ganhar 0,21 ano na expectativa). Bouaoun et al. (2015) e Rezende et al. (2012) atribuem as maiores taxas de mortalidade dos homens em relação às mulheres ao comportamento que assume mais riscos e é mais agressivo desse grupo no trânsito (como velocidade excessiva, manobras mais arriscadas e consumo de álcool).

Bouaoun et al. (2015) destacam que os grupos etários 17-20 e 21-29 (seguidos pelo grupo de 70 anos ou mais) são aqueles com maiores taxas de mortalidade, ou seja, maior probabilidade de serem mortos em decorrência dos acidentes. A maior probabilidade dos idosos pode ser explicada, segundo os autores, pela maior vulnerabilidade física de tal grupo etário, em que aproximadamente metade dos óbitos no trânsito são por atropelamentos de acordo com Marín-Leon et al. (2012). Já para as maiores taxas de mortalidade dos jovens são indicadas como justificativas, por Bouaoun et al. (2015), Blaizot et al. (2013) e por Rezende et al. (2012), o comportamento de risco dos jovens não só durante a condução, a inexperiência (pois eles estão em um processo de aprendizagem da condução de veículos), a impulsividade, o prazer em experimentar sensações de risco, a autoconfiança na condução do veículo, o excesso de velocidade e o desrespeito às normas de segurança.

Marín-Leon et al. (2012), ao comparar os acidentes envolvendo motocicletas e os que envolvem automóveis no município de Campinas entre 1995 e 2008, concluíram que foram 3,6 vítimas motociclistas para cada vítima ocupante de automóvel e 7,1 óbitos de motociclista para cada óbito de ocupante de automóvel nesse período. Essa maior fatalidade de motociclistas em acidentes de trânsito, segundo as autoras, pode ser explicada pela vulnerabilidade do corpo do motociclista ao impacto, pela falta de incorporação de tecnologias para diminuir o impacto das colisões sobre os ocupantes, pelos comportamentos infratores dos motociclistas, pelos problemas climáticos e nas vias, pela instabilidade própria das motocicletas e pela ausência de faixas segregadas e exclusivas para motocicletas. Elas destacam, também, que se o transporte público fosse mais rápido e eficiente, o número de motociclistas e acidentes envolvendo estes não teria crescido tanto nos últimos anos.

Keall e Newstead (2012) destacam que os motociclistas apresentam risco quase nove vezes maior de lesões fatais e graves em comparação com os carros quando ocorre um acidente e isso é devido a pouca proteção das motos em comparação com a oferecida aos ocupantes de carro por causa do seu chassi. A fim de reduzir os ferimentos graves e mortes em acidentes com motocicletas, eles sugerem que os motociclistas devam utilizar roupas reflexivas ou fluorescentes, capacetes brancos ou de cor clara e luzes diurnas; e que sejam feitas a manutenção das estradas e a correta sinalização, advertindo perigos potenciais para motocicletas.

Outros autores também sugerem justificativas para a maior fatalidade de motociclistas em acidentes de trânsito. Bouaoun et al. (2015) afirmam que o risco muito maior de acidentes fatais para usuários de MTW (veículos motorizados de duas rodas) pode ser explicado pela combinação da ausência da carroceria que existe nos carros com uma maior velocidade dos MTWs. Rezende et al. (2012) declaram que “Isto é reflexo do número de motos em circulação, da desorganização do trânsito, da deficiência geral da fiscalização, do comportamento dos usuários e da impunidade dos infratores”. Rocha e Schor (2013) afirmam que o maior envolvimento dos motociclistas em acidentes se deve ao fato de que estes apresentam ferimentos graves por absorverem toda a energia do impacto (já que as motocicletas não apresentam nenhuma estrutura metálica de proteção) e, por isso, o uso de equipamentos de segurança, como capacete e roupas adequadas, é importante.

Blaizot et al. (2013) ao estudar as taxas de incidência de lesões de ciclistas (usuários vulneráveis assim como os motociclistas) em comparação com outros usuários da estrada, no Condado de Rhône, na França, encontraram que os índices de sazonalidade dos acidentes de trânsito envolvendo ciclistas mais elevadas ocorreram em grupos etários mais jovens e do sexo masculino. A justificativa dada no texto é que tais grupos utilizam mais a bicicleta como atividade de lazer ou esporte, principalmente, nas férias e no verão. Os ciclistas tiveram uma taxa de incidência de lesões duas vezes maior para as mulheres do que para os homens e a razão para isso, segundo os autores, é que as mulheres teriam menos habilidades para andar de bicicleta do que os homens. No citado estudo, as taxas de lesão total, de hospitalização e de lesão grave, com relação aos ciclistas e ao tempo gasto na viagem, foram mais elevadas em áreas não-densas do que nas áreas densas. Isso é explicado pelo fato de que a velocidade média dos ciclistas é maior em áreas não-densas do que nas áreas densas. Quando comparados aos ocupantes de automóveis por 1 milhão de viagens, quilômetros ou horas, os ciclistas apresentam maior propensão a sofrer lesões, hospitalizações, ferimentos graves ou óbitos. De acordo com o texto e outros estudos, o uso de um equipamento mais visível e o desenvolvimento e gestão de infraestruturas rodoviárias, poderiam melhorar a segurança rodoviária dos ciclistas. Os autores concluem que embora o risco seja maior nos ciclistas que em ocupantes de automóveis, não se deve desestimular o ciclismo. Isso porque os benefícios causados à saúde por esta atividade física ultrapassam os efeitos negativos dos acidentes rodoviários.

Bouaoun et al. (2015) também estudaram os acidentes de trânsito envolvendo ciclistas e encontram que o risco para os ciclistas de serem mortos, com base no tempo gasto na viagem e no número de viagens, foi cerca de 1,5 vezes maior do que para os ocupantes de carro no período de 2007 a 2008. Os autores sugerem que uma das possíveis causas para as altas taxas de mortalidade para ciclistas é a falta de proteção e propõem, então, ações para aumentar a segurança de pedestres e ciclistas como: políticas de redução do tráfego e de redução da velocidade dos usuários motorizados, construção de ciclovias separadas e campanhas para incentivar o uso de capacetes e de roupas de visibilidade clara por ciclistas.

Bertho et al. (2016) encontraram também na produção científica nacional que a população de maior renda apresentava maiores índices de mobilidade e maiores tempos de deslocamento do que a de baixa renda, isso por causa da melhor capacidade financeira de pagar pelo meio de transporte complementar à viagem. Em um estudo realizado por Bertho (2014) citada pelo texto, assim como no artigo de Vera e Waisman (2004), foi observado que a posse de motocicleta e/ou de carro próprio está relacionada com a renda domiciliar e determina os tipos de riscos que o proprietário e demais moradores do domicílio estão expostos. Dessa forma, os mais ricos estariam mais propensos a sofrer acidentes de carro do que acidentes na condição de pedestres ou motociclistas. Verificando a distribuição da população que transitava diariamente de casa para o trabalho (localizado no mesmo município de residência) por faixas de tempo com os dados de acidentalidade, as autoras concluíram que maiores tempos médios de deslocamento oferecem menor risco de acidentes, isso por causa da baixa velocidade dos veículos que reduz a gravidade dos acidentes de trânsito.

Morais-Neto et al. (2012) afirmam que a taxa de mortalidade por acidente de transporte terrestre no Brasil no ano de 2009 foi de 19,6 óbitos por cem mil habitantes, sendo de 32,6 para homens e 7,1 para mulheres e as taxas mais elevadas ocorreram nas regiões Centro-Oeste (29,0 óbitos/100.000 hab.) e Sul (25,4 óbitos/100.000 hab.). Os autores traçaram o perfil da mortalidade por ATT por Unidades Federadas, ressaltando que os estados do Nordeste foram os que mais aumentaram as taxas de mortalidade entre 2000 e 2010; houve o aumento das taxas de morte de ocupantes de motocicletas e a redução das mortes de pedestres em quase todos os estados; e as maiores variações percentuais aconteceram nos municípios de grande porte (acima de 500 mil hab.) e nos de pequeno porte (menos de 20 mil hab.). Um dos resultados interessantes do estudo é que dentre os estados que pertencem as regiões que foram analisadas no projeto (Norte, Sul e Centro-Oeste), os com maiores (Roraima e Rondônia) e menores (Amazonas) taxas de mortalidade por ATT pertencem à região Norte.

Rosenbloom et al. (2016) fizeram a primeira pesquisa que investigou o cruzamento de estradas como um caso particular dos modelos de comportamento de promoção da saúde de Pender (HPB) e seus resultados corroboraram com os de pesquisas e previsões anteriores, verificando que os pedestres na cidade central (Tel Aviv) revelaram padrões de passagem de estrada mais seguros do que na cidade periférica (Beer Sheva), o que pode ser explicado pelo comportamento mais seguro e saudável de pessoas com maior nível socioeconômico afiliadas a cultura central (Kwnog e Kwan, 2007, Pender et al., 2002, Schlickau e Wilson, 2005 apud Rosenbloom et al., 2016, p. 29-30). Além disso, pedestres idosos do centro apresentaram padrões de cruzamento mais seguros do que os pedestres mais jovens (um aumento de idade está associado a uma diminuição nas probabilidades de cruzamento no sinal vermelho) e isso pode ser explicado por uma maior conscientização desses idosos sobre os riscos rodoviários, assim como de suas limitações como idosos (Katz, 2005 apud Rosenbloom et al., 2016, p. 29). O HPB destaca a importância da percepção de risco como preditor de disposição para adotar estratégias preventivas e a confiança excessiva é um dos fatores de risco que aumenta as chances de lesão em idosos (Zakay, 2001 apud Rosenbloom et al., 2016, p. 29), devido ao desconhecimento de muitas pessoas idosas sobre a diminuição de suas habilidades cognitivas e motoras (Zivotofsky et al., 2012 apud Rosenbloom et al., 2016, p. 29).

3 – Metodologia

Esta pesquisa utilizou dados do Censo Demográfico de 2010, produzido pelo IBGE; do Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE) e do Sistema de Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAN/DENATRAN) para caracterizar a mortalidade por acidentes de trânsito nas capitais do Norte, Sul e Centro-Oeste do Brasil no ano de 2010. O RENAVAN forneceu o número de motocicletas e de demais veículos nas capitais brasileiras de 2001 a 2010, permitindo verificar a evolução dessas frotas ao longo desse período. Com base no SIM e utilizando o Excel (Microsoft Office Excel 2007), foram calculadas médias trienais de óbitos por acidentes de trânsito no período de 2009 a 2011, a fim de evitar possíveis efeitos aleatórios, e taxas de óbitos por 100 mil habitantes, por sexo, tipo de vítimas (pedestres, motociclistas, ciclistas ou ocupantes dos demais veículos) e faixa etária (0 a 14 anos; 15 a 29 anos; 30 a 44 anos; 45 a 59 anos; 60 a 74 anos; 75 anos ou mais). Na classificação das vítimas de acordo com o tipo foram utilizados os Códigos V01 a V89 da 10ª Revisão da Classificação Internacional de Doenças – CID 10: Pedestres (V01 a V09); Ciclistas (V10 a V19); Motociclistas (V20 a V29); Outras ví mas (V30 a V89).

Além da população por idade e sexo, usada como denominador para as taxas, o Censo Demográfico de 2010 forneceu informações sobre as densidades demográficas. Utilizando o software SPSS Sta s cs 18.0, foram calculadas tabelas de contingência e gráficos para ilustrar as análises.

4 – Resultados e discussões

Ao comparar as taxas de mortalidade por 100 mil pessoas por sexo nas capitais das Regiões Norte, Sul e Centro-Oeste, o estudo revela que a taxa de óbitos masculina é maior que a feminina em todas as capitais. O que pode ser atribuído ao comportamento que assume mais riscos e é mais agressivo dos homens no trânsito, como velocidade excessiva, manobras mais arriscadas e consumo de álcool (Bouaoun et al., 2015; Rezende et al., 2012).

A capital com maior taxa de óbitos entre os homens foi Porto Velho (RO) (57,29 por 100.000 hab.) e a com maior taxa entre as mulheres foi Boa Vista (RR) (15,56 por 100.000 hab.). Além disso, as capitais do Norte apresentam as maiores taxas de mortalidade e as capitais do Sul são as que tiveram as menores taxas.

Tabela 4.1

| Ranking das taxas de óbito | ||

| Norte | Masculino | Feminino |

| PORTO VELHO | 57,29 | 15,49 |

| PALMAS | 51,99 | 10,1 |

| BOA VISTA | 51,61 | 15,56 |

| RIO BRANCO | 39,94 | 12,37 |

| MACAPÁ | 35,27 | 8,72 |

| MANAUS | 27,74 | 7,08 |

| BELÉM | 20,69 | 4,99 |

| Centro-Oeste | Masculino | Feminino |

| CUIABÁ | 49,4 | 13,13 |

| GOIÂNIA | 47,19 | 11,6 |

| CAMPO GRANDE | 45,1 | 10,61 |

| BRASÍLIA | 33,66 | 8,7 |

| Sul | Masculino | Feminino |

| FLORIANÓPOLIS | 30,37 | 8,4 |

| CURITIBA | 29,9 | 7,56 |

| PORTO ALEGRE | 21,11 | 7,01 |

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE); Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

Analisando as densidades demográficas de todas as capitais selecionadas, nota-se que, existe uma correlação moderada negativa entre mortalidade e densidade demográfica (-0,51 para as taxas masculinas e -0,47 para as taxas femininas, aproximadamente). As capitais com maiores taxas de mortalidade (Porto Velho e Boa Vista) apresentam baixa densidade e as com menores taxas, altas densidades (Belém e Porto Alegre). Nesse sentido, é possível levantar a hipótese de que, dada a baixa densidade, a população tenha que percorrer distâncias maiores para realizar suas atividades cotidianas e por isso fique mais exposta aos acidentes.

Tabela 4.2

| Densidades demográficas (hab/km²) | |

| Norte | |

| PORTO VELHO | 12,57 |

| PALMAS | 102,9 |

| BOA VISTA | 49,99 |

| RIO BRANCO | 38,03 |

| MACAPÁ | 62,14 |

| MANAUS | 158,06 |

| BELÉM | 1.315,26 |

| Centro-Oeste | |

| CUIABÁ | 157,66 |

| GOIÂNIA | 1.776,74 |

| CAMPO GRANDE | 97,22 |

| BRASÍLIA | 444,66 |

| Sul | |

| FLORIANÓPOLIS | 623,68 |

| CURITIBA | 4.027,04 |

| PORTO ALEGRE | 2.837,53 |

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

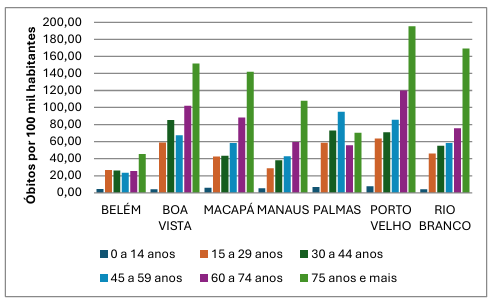

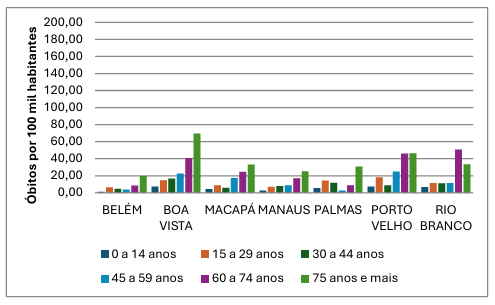

Na análise das taxas de óbito por sexo e faixa etária nas capitais do Norte, verifica-se que as maiores taxas são as dos idosos (75 anos e mais). Porto Velho é a capital com maior taxa de óbitos entre os idosos do sexo masculino (195,01) e Boa Vista é a com maior taxa entre as idosas (69,44). Por outro lado, em números absolutos, o subgrupo dos jovens (15 a 29 anos) é o com maior quantidade de vítimas fatais por acidentes de trânsito.

Gráfico 4.1

Óbitos por faixa etária por 100 mil habitantes

– Capitais do Norte, média 2009 – 2011, homens

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE); Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

Gráfico 4.2

Óbitos por faixa etária por 100 mil habitantes

– Capitais do Norte, média 2009 – 2011, mulheres

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE); Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

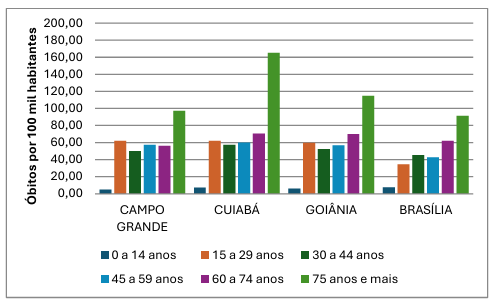

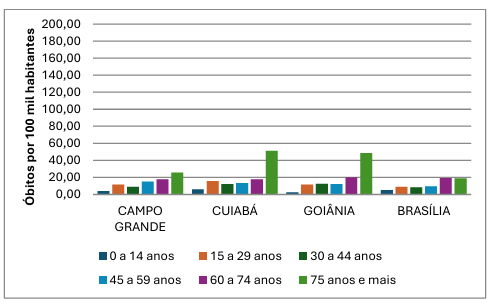

Na análise das taxas de óbito por sexo e faixa etária nas capitais do Centro-Oeste, verifica-se que as maiores taxas são as dos idosos (75 anos e mais). Cuiabá é a capital com maior taxa de óbitos entre os idosos do sexo masculino (165,26) e com maior taxa entre as idosas (51,01). Por outro lado, em números absolutos, o subgrupo dos jovens (15 a 29 anos) é o com maior quantidade de vítimas fatais por acidentes de trânsito. Brasília é a única capital onde existe um subgrupo populacional com taxa de óbitos maior que a dos idosos de 75 anos ou mais, que é o das mulheres de 60 a 74 anos (19,02).

Gráfico 4.3

Óbitos por faixa etária por 100 mil habitantes

– Capitais do Centro-Oeste, média 2009 – 2011, homens

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE); Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

Gráfico 4.4

Óbitos por faixa etária por 100 mil habitantes

– Capitais do Centro-Oeste, média 2009 – 2011, mulheres

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE); Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

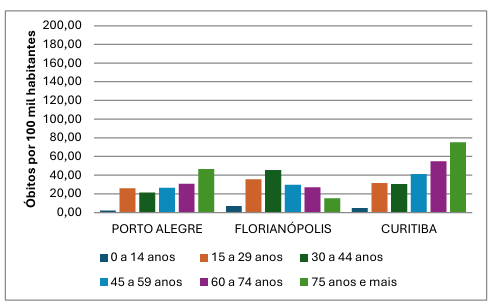

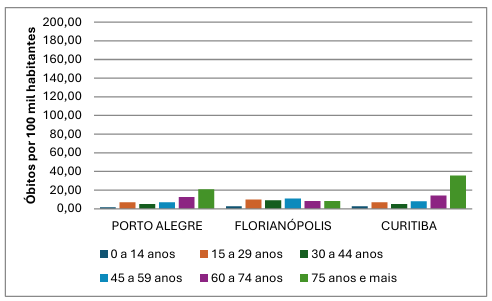

Na análise das taxas de óbito por sexo e faixa etária nas capitais do Sul, verifica-se que as maiores taxas são as dos idosos (75 anos e mais). Curitiba é a capital com maior taxa de óbitos entre os idosos do sexo masculino (75,08) e com maior taxa entre as idosas (35,63). Por outro lado, em números absolutos, o subgrupo dos jovens (15 a 29 anos) é o com maior quantidade de vítimas fatais por acidentes de trânsito. Em Florianópolis, a maior taxa de óbitos masculina é a dos homens de 30 a 44 anos (45,52) e a maior taxa feminina é a das mulheres de 45 a 59 anos (10,92).

Gráfico 4.5

Óbitos por faixa etária por 100 mil habitantes

– Capitais do Sul, média 2009 – 2011, homens

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE); Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

Gráfico 4.6

Óbitos por faixa etária por 100 mil habitantes

– Capitais do Sul, média 2009 – 2011, mulheres

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE); Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

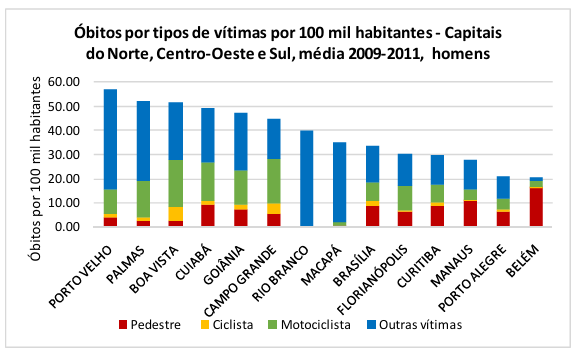

Gráfico 4.7

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE); Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

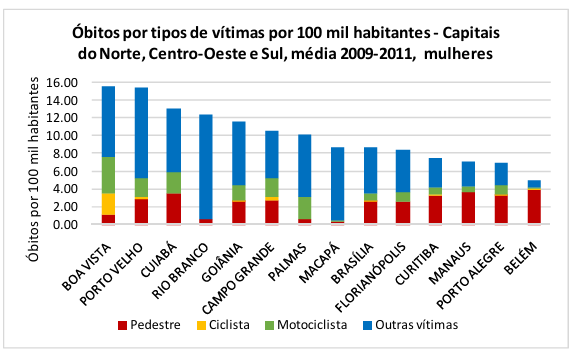

Gráfico 4.8

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE); Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

Em todas as capitais, as taxas foram maiores para os homens, sendo a de Porto Velho (RO) a mais elevada (57,29 por 100 mil hab.). Quanto ao tipo de vítima, destacam-se os motociclistas de 15 a 29 anos e os pedestres idosos. Os índices mais elevados de acidentes fatais entre esses motociclistas podem ser explicados pelo comportamento dos jovens – que assumem mais riscos – e pela ausência de proteção da lataria, que pode resguardar a vida dos usuários de automóveis e ônibus (ROCHA; SCHOR, 2013; BOUAOUN et al., 2015). A maior frequência de óbitos de pedestres idosos pode ser explicada pela vulnerabilidade física destes (BOUAOUN et al., 2015).

Gráfico 4.9

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE); Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

Gráfico 4.10

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade (MS/SVS/CGIAE); Censo Demográfico de 2010 (IBGE).

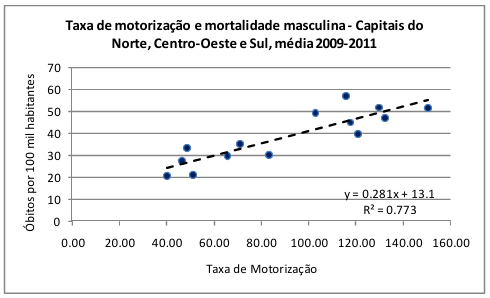

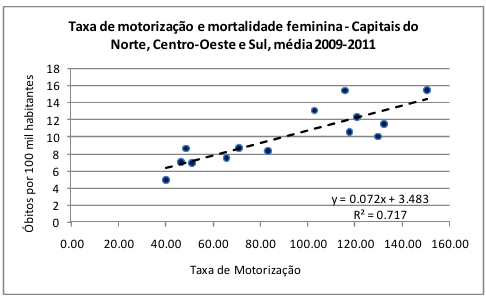

Analisando as taxas de motorização e de mortalidade feminina e masculina por 100 mil habitantes, observou-se que nas capitais com maior proporção de motocicletas por habitantes, as taxas de mortalidade são mais elevadas. Boa Vista (RR), que é a capital com maior taxa de motorização, apresenta a maior taxa de mortalidade feminina e a segunda maior taxa masculina, depois de Porto Velho (RO).

5 – Considerações finais

A análise descritiva corroborou com resultados apresentados pela literatura: as maiores vítimas fatais de acidentes de trânsito, e, portanto, os principais grupos que devem receber a atenção das autoridades públicas para a melhoria das condições de segurança no trânsito são os motociclistas jovens e os pedestres idosos, ambos do sexo masculino. Observou-se, também, que existem diferenças significativas entre as regiões. As capitais do Norte apresentam as maiores taxas de mortalidade e as capitais do Sul são as que tiveram as menores taxas.

Porto Velho (RO), que é a capital com a menor densidade demográfica entre as analisadas (12,57 hab/km²), apresenta a maior taxa de mortalidade por acidentes de trânsito. Nesse sentido, é possível levantar a hipótese de que, dada a baixa densidade, a população tenha que percorrer distâncias maiores para realizar suas atividades cotidianas e por isso fique mais exposta aos acidentes. A mortalidade por essa causa na capital rondoniana já foi investigada por Silva et al. (2009), que afirmam que os acidentes constituem uma epidemia que resulta de diversos fatores não apenas culturais, mas também econômicos e políticos, cuja solução não é simples. Esses autores também defendem que a elevada taxa de motorização em Porto Velho, próxima àquela observada em países desenvolvidos, é um aspecto que pode estar relacionado aos acidentes. Boa Vista (RR), também é uma capital com uma das menores densidades demográficas (49,99 hab/km2) e uma das maiores taxas de óbitos por 100 mil habitantes.

6 – Referências bibliográficas

BERTHO, Ana Carolina Soares; VEIGA, Alinne de Carvalho; AIDAR, Tirza; XAVIER, Larissa Quaglio. Mortes por acidentes de trânsito nas capitais do Nordeste e do Sudeste: diferenças regionais. VII Congreso de la Asociación La no Americana de Población e XX Encontro Nacional de Estudos Populacionais, Paraná, p. 1-19, out, 2016.

BERTHO, A.C.S.; AIDAR, T. Mobilidade cotidiana e as taxas de vitimização por acidentes de trânsito: o que é possível enxergar a partir dos dados censitários?. R. bras. Est. Pop., Rio de Janeiro, v. 32, n.2, p. 257-276, maio/ago, 2015.

BLAIZOT, Stéphanie; PAPON, Francis; HADDAK, Mohamed Mouloud; AMOROS, Emmanuelle.Injury incidence rates of cyclists compared to pedestrians, car occupants and powered two-wheeler riders, using a medical registry and mobility data, Rhône County, France. Accident Analysis and Preven on, v. 58, p. 35–45, 2013.

BOUAOUN, Liacine; HADDAK, Mohamed Mouloud; AMOROS, Emmanuelle. Road crash fatality rates in France: A comparison of road user types, taking account of travel practices. Accident Analysis and Prevention, França, v. 75, p. 217–225, 2015.

KEALL, Michael D.; NEWSTEAD, Stuart. Analysis of factors that increase motorcycle rider risk compared to car driver risk. Accident Analysis and Preven on, v. 49, p. 23– 29, 2012.

MARÍN-LEÓN, Le cia; BELON, Ana Paula; BARROS, Marilisa Ber de Azevedo; ALMEIDA, Solange Duarte de Matos; RESTITUTTI, Maria Cristina. Tendência dos acidentes de trânsito em Campinas, São Paulo, Brasil: importância crescente dos motociclistas. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 28, n. 1, p. 39-51, jan, 2012.

MORAIS-NETO, Otaliba Libânio de; MONTENEGRO, Marli de Mesquita Silva; MONTEIRO, Rosane Aparecida; JÚNIOR, João Bosco Siqueira; SILVA, Marta Maria Alves da; LIMA, Cheila Marina de; MIRANDA, Luiz Otávio Maciel; MALTA, Deborah Carvalho; JUNIOR, Jarbas Barbosa da Silva. Mortalidade por Acidentes de Transporte Terrestre no Brasil na última década: tendência e aglomerados de risco. Ciência & Saúde Cole va, v. 17, n. 9, p. 2223-2236, 2012.

REZENDE NETA, Dinah Sá; ALVES, Anne Karolinne e Silva; LEÃO, Gustavo de Moura; ARAÚJO, André Alves de.Perfil das ocorrências de politrauma em condutores motociclísticos atendidos pelo SAMU de Teresina-PI.Revista Brasileira de Enfermagem, Brasília, nov-dez, p. 936–941, 2012.

ROCHA, Greiciane da Silva; SCHOR, Néia. Acidentes de motocicleta no município de Rio Branco: caracterização e tendências. Ciência & Saúde Cole va, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, p. 721–731, 2013.

ROSA, Silvio José; WAISMAN, Jaime. Transporte e Exclusão Social: A Mobilidade da População de Baixa Renda da Região Metropolitana de São Paulo e o Trem Metropolitano. 2ºConcurso de Monografia CBTU – A Cidade nos Trilhos, São Paulo, p. 1-37, 2006.

ROSENBLOOM, Tova; SAPIR-LAVID, Yael; PERLMAN, Amotz. Risk factors in road crossing among elderly pedestrians and readiness to adopt safe behavior in socio-economic comparison. Accident Analysis and Preven on, v. 93, p. 23–31, 2016.

VERA, Luis Alberto Noriega; WAISMAN, Jaime. Análise das relações causais presentes nas decisões diárias sobre mobilidade individual: Mudar de modo de transporte. XVIII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, Florianópolis, p. 760-771, 2004.

World Health Organiza on. Global status report on road safety 2015. World Health Organiza on, Geneva, 2015.

SILVA, Rosana Maria Matos; RODRÍGUEZ, Tomás Daniel Menéndez; PEREIRA, Wilma Suely Ba sta. Os acidentes de trânsito em Porto Velho: uma epidemia que afeta o desenvolvimento regional. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento Regional, Taubaté, v. 5, n. 2, p. 163-185, mai-ago, 2009.