REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/pa10202506251944

Daniella Maciel Dantas; Katielly Nascimento Souza; Laura Victória Damasceno Dos Santos; Mariana Aparecida Firmino; Mayara Aparecida Camilo Da Silva; Orientador: Leandro Teodoro Da Silva

RESUMO

O Acidente Vascular Encefálico isquêmico (AVEi) representa uma das principais causas de incapacidade funcional no mundo, frequentemente resultando em hemiparesia. Uma das complicações mais comuns e incapacitantes nesses casos é a Síndrome do Ombro Doloroso (SOD), que prejudica a funcionalidade do membro acometido e impacta negativamente a qualidade de vida dos pacientes. Esse trabalho teve como objetivo identificar as melhores abordagens fisioterapêuticas para o tratamento da SOD em indivíduos acometidos por AVEi, por meio de uma revisão de literatura. As técnicas analisadas incluíram cinesioterapia, eletroterapia, ultrassonoterapia e mobilizações articulares, destacando seus benefícios na redução da dor, prevenção de contraturas e melhora da amplitude de movimento. Apesar dos avanços, a heterogeneidade dos protocolos e a resposta individual às terapias tornam desafiadora a padronização do tratamento. Conclui-se que a fisioterapia, especialmente quando iniciada precocemente e adaptada às necessidades do paciente, exerce papel essencial na recuperação funcional e na promoção da autonomia e qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVES

Acidente Vascular Encefálico Isquêmico; Hemiparesia; Síndrome do Ombro Doloroso; Fisioterapia; Reabilitação; Cinesioterapia; Eletroterapia.

1. INTRODUÇÃO

O acidente vascular encefálico (AVE) é uma síndrome neurológica que envolve alterações complexa, usualmente abrupta, do funcionamento cerebral causada por dois mecanismos fisiopatológicos distintos: isquêmico (AVEi, 85%) ou hemorrágico (AVEh, 15%) (ROGER V.L, 2011). A alteração do fluxo sanguíneo ao cérebro ocasiona a morte de células nervosas da região cerebral atingida (BIBLIOTECA VIRTUAL EM SAÚDE MS, 2015).

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o AVE refere-se ao desenvolvimento rápido de sinais clínicos de distúrbios focais e/ou globais da função cerebral, com sintomas de duração igual ou superior a 24 horas, de origem vascular, provocando alterações nos planos cognitivo e sensório-motor, de acordo com a área e a extensão da lesão (BRASIL, 2013).

A abordagem do impacto do Acidente Vascular Encefálico (AVE) é justificada pela sua alta taxa de mortalidade e incapacidade global. A má definição da terminologia como “AVC” e “AVE” pode prejudicar o diagnóstico e tratamento, causando confusão e atrasos no atendimento, tornando mais difícil o processo de um diagnóstico preciso e a aplicação do tratamento adequado (SJCF Maniva, 2013). De acordo com o Professor Titular de Neurologia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, Rubens José Gagliardi, as nomenclaturas acidente vascular cerebral, acidente vascular encefálico e derrame tem os seus prós e contras e merecem consideração:

- O termo “derrame” é amplamente conhecido e utilizado para descrever essa condição grave, porém não é tecnicamente preciso, pois sugere um sangramento, o que nem sempre acontece. Embora possa ser aplicado especificamente a casos de hemorragia cerebral.

- No meio médico, a terminologia mais utilizada e divulgada para essa condição é “acidente vascular cerebral” (AVC). No entanto, o termo “acidente” recebe algumas críticas, pois não representa com precisão a doença, já que, em muitos casos, ela pode ser prevenida e não sendo obrigatoriamente acidental.

- O termo “acidente vascular encefálico” (AVE) foi adotado para ampliar o conceito da doença, considerando que qualquer estrutura do encéfalo pode ser afetada, e não apenas o cérebro, que inclui telencéfalo e diencéfalo (GAGLIARDI, R. J., 2010).

A fisioterapia desempenha um papel essencial na reabilitação pós-AVE é extensivamente pesquisado e registrado, com evidências que demonstram a efetividade dos métodos específicos no restabelecimento de funções comprometidas. (LISBOA et al. 2021). A restauração da função do braço parético é uma das maiores preocupações dos pacientes após um acidente vascular cerebral. No entanto, até agora, alguns estudos têm se dedicado a avaliar, por meio de testes clínicos, prevendo a recuperação funcional no AVE. (KATRAK et al, 2008).

A espasticidade é um distúrbio neuromotor causado por danos no neurônio motor superior, como ocorre no AVE. Essa condição está relacionada à perda de força muscular e à redução da amplitude dos movimentos articulares (THIBAUT A et al. 2013). Em pacientes que não recuperam o movimento voluntário do membro superior, a espasticidade pode causar uma postura anômala, resultando em contraturas, especialmente na flexão dos dedos e do cotovelo, ou que comprometem as atividades diárias (AVDs) (BHAKTA, BIPIN B, et al. 2000). Por outro lado, em pacientes que mantêm algum controle voluntário dos membros, a ativação descoordenada dos músculos agonistas e antagonistas pode dificultar a movimentação funcional (BHAKTA, BIPIN B, ET AL. 2000).

O ombro é uma estrutura que conecta o membro superior ao esqueleto axial, sendo também chamado de cintura escapular ou cíngulo do membro superior (DRAKE; VOGL; MITCHELL, 2005). É formado por um conjunto de articulações, conhecido como complexo articular do ombro. Esse sistema articular oferece ampla mobilidade e grande amplitude de movimento, sendo totalmente dependente de sua estrutura cápsulo-ligamentar para garantir tanto a estabilidade anatômica quanto a funcionalidade no posicionamento (MORELLII; VULCANO, 1993; NICOLETTI; JNISMAN; KANJA, 1996; HEBERT; XAVIER, 2003).

Ao investigar a anatomia do complexo articular do ombro, constatamos que ele possui uma maior amplitude de movimento do corpo, mas também é uma articulação mais suscetível à instabilidade. Sua estabilidade é garantida pelos ligamentos e músculos ao redor, que ajudam a manter o úmero na posição correta (THEMIS MOURA, 2020). Julgamos importante a realização deste trabalho pois ele contribui para a compreensão da reabilitação pós-AVE, já que a recuperação da mobilidade é essencial para a reintegração social e a autonomia dos indivíduos. A fisioterapia desempenha um papel fundamental, promovendo a melhoria da mobilidade e a redução da espasticidade (FELÍCIO et al., 2005). Dessa forma, o estudo aborda não

apenas aspectos clínicos, mas também questões de reabilitação, com relevância prática e impacto social direto. Um estudo epidemiológico realizado em unidades de atendimento do SUS revelou que 70% dos sobreviventes de AVE não retomam suas atividades profissionais, e 30% precisam de ajuda para caminhar. (FALCÃO, ILKA. 2004).

1.1 HISTÓRIA DA PATOLOGIA

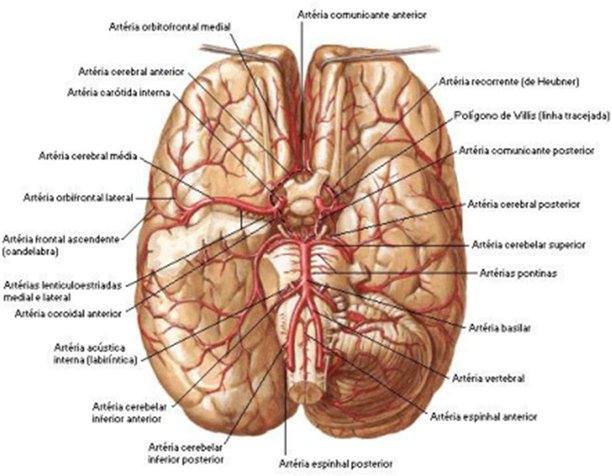

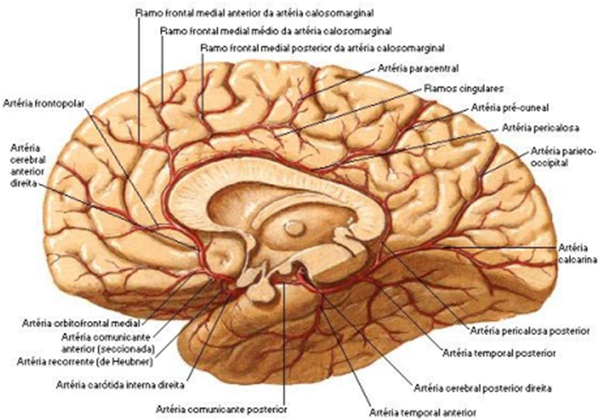

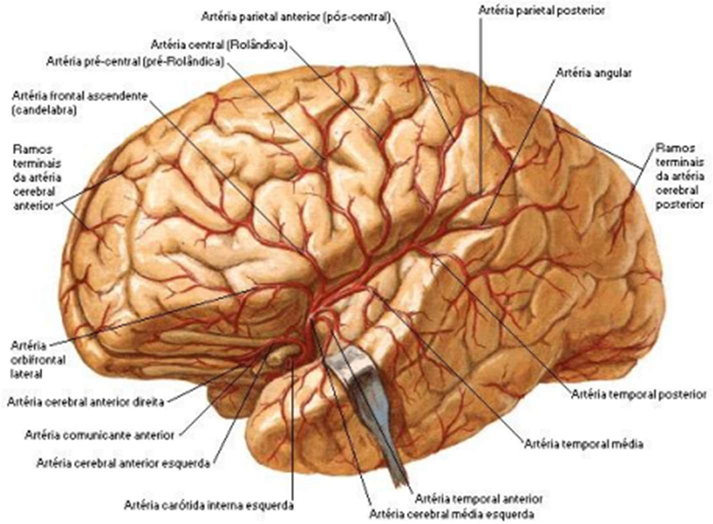

O encéfalo é vascularizado pelos sistemas arteriais carotídeo interno e vértebro-basilar. Ao entrar no encéfalo através do canal carotídeo, localizado no osso temporal, as artérias carótida interna passam pelo seio cavernoso e se ramificam em dois ramos terminais (artéria cerebral anterior e artéria cerebral média) e quatro ramos colaterais (artérias oftálmicas, hipofisária, coróide anterior e comunicante posterior). As artérias anteriores estão conectadas pelas artérias comunicantes anteriores dentro do polígono de Willis, um sistema arterial anastomótico localizado na base do encéfalo, formado por ramos das artérias carótidas interna e vertebral. As artérias vertebrais entram no encéfalo pelo forame magno, percorrem a parte anterior do bulbo e do sulco bulbo-pontino, e se fundem para dar origem a artéria basilar (CARMO, 2024).

As artérias vertebrais têm origem nas artérias cerebelares inferiores posteriores, enquanto as artérias basilares originam as artérias cerebelares superiores, cerebelares inferiores anteriores e as artérias do labirinto. Além disso, a artéria basilar dá origem às duas artérias secundárias, que se conectam às artérias carótidas internas por meio das comunicantes posteriores (MACHADO, 2013). A vascularização arterial encefálica pode ser visualizada nas figuras 1, 2, 3 e 4.

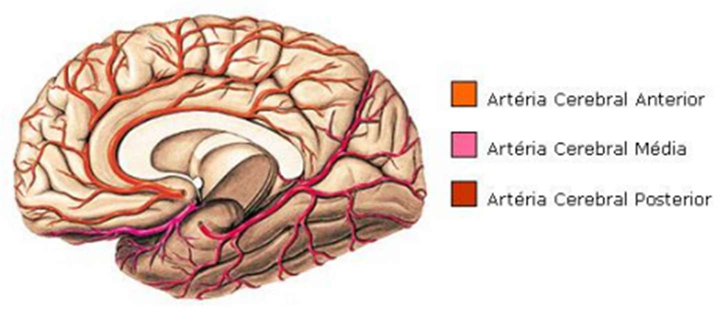

A circulação anterior do cérebro, composta pelas artérias estruturais anteriores e médias, é responsável por irrigar os olhos, os núcleos da base, parte do hipotálamo, os lobos frontais e parietais, além da maior parte do lobo temporal. Por outro lado, a circulação posterior, suprida pelas artérias cerebrais posteriores, abastece o tronco encefálico, o cerebelo, a região interna da orelha, o lobo occipital, o tálamo, parte do hipotálamo e uma pequena parte do lobo temporal (ROHKAMM, 2005).

Figura 1: Artérias encefálicas – vista anterior

Fonte: NETTER FH

Figura 2: Artérias cerebrais anterior e posterior

Fonte: NETTER FH

Figura 3: Artéria cerebral média

Fonte: NETTER FH

Figura 4: Esquema de irrigação das artérias cerebrais

Fonte: SOBOTTA J.

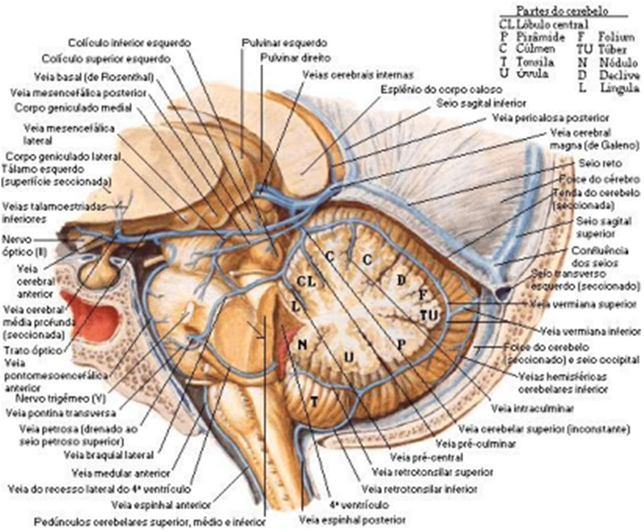

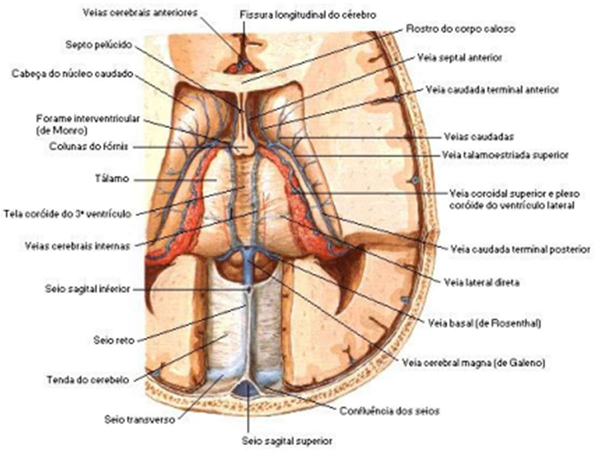

O encéfalo é drenado por um sistema de veias que conduz o sangue para os seios da dura-máter. O córtex e a substância branca são irrigados pelo sistema venoso superficial, que inclui as veias superficiais superiores e inferiores. Por sua vez, o sistema venoso profundo é responsável pela drenagem do diencéfalo, estriado e cápsula-interna (MACHADO, 2005). A vascularização venosa do encéfalo pode ser visualizada nas figuras 5 e 6.

Figura 5: Vascularização venosa encefálica

Fonte: NETTER FH

O cérebro possui um mecanismo de autorregulação que mantém o fluxo sanguíneo relativamente estável, ajustando-o de acordo com as necessidades metabólicas. Caso o fornecimento de sangue seja interrompido, a falta de glicose e oxigênio pode reduzir ou cessar a atividade funcional na área do cérebro afetada (NETTER FH).

Figura 6: Vascularização venosa encefálica

Fonte: NETTER FH

1.2 FISIOPATOLOGIA

1.2.1 FISIOPATOLOGIA DA HEMIPARESIA

A hemiparesia é uma condição que afeta a força e a coordenação de um lado do corpo, geralmente causada por lesões cerebrais, como o Acidente Vascular Encefálico (AVE) isquêmico. Esse tipo de AVE ocorre quando há uma obstrução em uma artéria cerebral, impedindo que o oxigênio chegue às células cerebrais, o que pode levar à morte dessas células. A obstrução pode ser causada por um trombo ou um êmbolo, e é responsável por cerca de 85% dos casos de AVE (BRASIL, s.d.).

1.2.2 IMPACTO NA FUNÇÃO MOTORA

A lesão cerebral causada pelo AVE isquêmico pode afetar a função motora, levando a alterações na coordenação e no controle dos movimentos. Isso pode resultar em fraqueza muscular generalizada, especialmente nos membros superiores, o que pode afetar a função do ombro (Arq. Neuropsiquiatr., 80 (07), 2022).

1.2.3 FISIOPATOLOGIA DO OMBRO DOLOROSO

O ombro doloroso é uma condição comum em pacientes com hemiparesia, causada por uma combinação de fatores, incluindo fraqueza muscular, alteração da biomecânica do ombro e presença de espasmo muscular. A fraqueza muscular pode levar a alterações na posição do ombro, resultando em compressão dos tecidos moles e dor crônica (ADA, L., & FOONGCHOMCHEAY, A., 2018).

1.2.4 CONSEQUÊNCIAS DA HEMIPARESIA NO OMBRO

A hemiparesia pode levar a uma série de consequências no ombro, incluindo dor crônica, limitação da amplitude de movimento e perda da função. Além disso, a fraqueza muscular e a alteração da biomecânica do ombro podem aumentar o risco de lesões adicionais, como a luxação do ombro (KUMAR, S. P., & RAMASUBRAMANIAN, B., 2018).

1.3 QUADRO CLÍNICO

A apresentação clínica do paciente com AVE pode ser muito variável, já que os sintomas dependem região acometida. (SANARMED, 2023).

No entanto, existem alguns sinais que o corpo dá que ajudam a reconhecer um AVE. (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, s.d).

Desta forma, de acordo com o Ministério da Saúde, os principais sinais de alerta para qualquer tipo de AVC são: confusão mental; alteração da fala ou compreensão; alteração na visão (em um ou ambos os olhos); dor de cabeça súbita, intensa, sem causa aparente; alteração do equilíbrio, coordenação, tontura ou alteração no andar; fraqueza ou formigamento em um lado do corpo (rosto, braço ou perna) (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, s.d).

Na maioria dos acidentes vasculares encefálicas em evolução, a disfunção neurológica unilateral (que costuma começar em um braço e, em seguida, difunde-se ipsilateralmente) expande-se sem provocar cefaleia, dor ou febre. Em geral, a progressão é gradual, interrompida por períodos de estabilidade (MANUAL MERCK SHARP & DOHME, 2023).

A identificação precoce desses sinais é essencial para garantir a rápida assistência médica, reduzindo as possíveis sequelas e melhorando o prognóstico do paciente.

1.4 ALTERAÇÕES MORFOLÓGICAS DO OMBRO COM SOD

Sobre as alterações morfológicas do ombro com SOD, podemos notar aspectos como a flacidez da musculatura devido ausência do controle motor e da inatividade do membro na fase inicial do AVE, ocasionando possíveis graus de lesões, como o estiramento de suas estruturas. Fraqueza, contraturas musculares, diminuição da massa óssea, degeneração articular e hipotrofia muscular também é observada em casos de imobilização absoluta do segmento. Essa diminuição do tônus muscular durante o período flácido leva a depressão e báscula medial da escápula, comprometendo a estabilidade articular do ombro por aumento da tonicidade dos músculos latíssimo do dorso, rombóides, elevadores da escápula (JUNIOR, 2005)

1.5 ANATOMIA E BIOMECÂNICA DO OMBRO

O complexo articular do ombro compreende a articulação glenoumeral, articulação esternoclavicular, articulação acromioclavicular e articulação escápulo torácica, e liga o membro superior ao tronco (NETTER, 2014).

Este grupo de articulações consiste nos ossos da clavícula, escápula e úmero, vários músculos e ligamentos de suporte, cartilagem e bolsas articulares. Os músculos garantem a mobilidade e estabilidade do ombro e do membro superior e são divididos em 3 grupos: músculos apendiculares anteriores, apendiculares posteriores e escapuloumerais (MOORE, 2014).

1.5.1 CLAVÍCULA

O único osso longo horizontal do corpo. Em forma de S, conecta o membro superior com o esqueleto axial. Juntamente com a escápula, forma a cintura escapular (DRAKE, 2015).

1.5.2 ESCÁPULA

Plana, triangular, com 3 ângulos, 3 bordos e superfície anterior e posterior. Juntamente com a clavícula, forma a cintura escapular ou peitoral, ligando o membro superior ao tronco (MOORE, 2014).

Cavidade glenóide: lateral, articula-se com a cabeça do úmero para formar a articulação glenoumeral. Acrômio: continuação da espinha escapular, articula-se com a extremidade lateral da clavícula para formar a articulação acromioclavicular. Processo coracóide: anterior, em forma de gancho. É o local de fixação de múltiplos músculos e ligamentos estabilizadores (DRAKE, 2015).

1.5.3 ÚMERO

Osso do braço. A extremidade proximal compreende a cabeça, o colo, os tubérculos maior e menor, e a diáfise (MOORE, 2014).

Pontos de referência e articulações: Cabeça do úmero: esférica, articula-se com a cavidade glenóide. Tubérculos: o maior é lateral e o menor é anterior. Os músculos supraespinhoso, infraespinhoso e redondo menor da coifa dos rotadores fixam-se no tubérculo maior, enquanto o subescapular fixa-se no tubérculo menor (DRAKE, 2015).

1.5.4 ARTICULAÇÕES

Articulação acromioclavicular (AC): articulação sinovial plana entre o acrômio e a clavícula. Função: permite o movimento entre a clavícula e a escápula durante o movimento do braço. Ligamentos: o seu nome varia de acordo com as suas inserções anatômicas. Ligamento acromioclavicular: reforça a parte superior da cápsula articular e resiste ao deslocamento anteroposterior na articulação AC. Ligamento coracoclavicular: consiste nos ligamentos trapezóide e conóide e resiste ao deslocamento vertical e rotacional da clavícula em relação à escápula (DRAKE, 2015).

Articulação glenoumeral: articulação sinovial esférica entre a cabeça do úmero e a cavidade glenóide da escápula. Função: é a articulação mais móvel do corpo, com vários graus de movimento: flexão e extensão, abdução e adução, rotação interna e externa, e circundação do ombro (MOORE, 2014).

Ligamentos e estruturas de suporte: Cápsula fibrosa: estende-se do colo anatômico do úmero até a borda da glenóide. Labrum da glenóide: estrutura fibrocartilaginosa semelhante a um menisco que aprofunda a cavidade glenóide. Ligamentos: o seu nome varia de acordo com as suas inserções anatômicas. Ligamento coracoacromial: resiste ao deslocamento superior da cabeça do úmero da cavidade glenóide. Ligamento coracoumeral: resiste ao deslocamento superior e inferior e reforça a porção anterior da cápsula articular. Ligamentos glenoumerais:

consistem nas bandas superior, média e inferior e estabilizam a articulação durante a adução, abdução e rotação externa, dependendo da posição do ombro. Ligamento transverso do úmero: mantém a cabeça longa do tendão do bíceps braquial dentro do sulco bicipital (DRAKE, 2015).

Bolsa subacromial: Cavidade sinovial localizada inferiormente ao acrômio e à coracóide, e superior aos tendões dos músculos supraespinhoso/infraespinhoso. A função da bolsa é diminuir o atrito e facilitar o movimento entre essas estruturas durante o movimento do ombro (MOORE, 2014).

Articulação esternoclavicular (EC): articulação sinovial em sela entre o esterno e a porção medial da clavícula. Fixação esquelética primária entre o esqueleto axial e o membro superior. Função: permite o movimento da clavícula em vários planos (MOORE, 2014).

1.5.5 LIGAMENTOS

Ligamento esternoclavicular: fornece principalmente estabilização anterior/posterior e resiste ao deslocamento superior. Ligamento costoclavicular: ancora a clavícula à primeira costela e resiste à elevação clavicular. Ligamento interclavicular: fortalece a cápsula e resiste ao deslocamento para baixo da clavícula (DRAKE, 2015).

Articulação Escapulotorácica como Articulação Não Sinovial: A articulação escapulotorácica não é uma verdadeira articulação sinovial, mas sim uma interface funcional entre a escápula e a parede torácica (BASIC BIOMECHANICS OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM, 3ª edição, s.d.).

Função da Articulação Escapulotorácica: facilitar a movimentação da escápula sobre a superfície convexa do tórax, permitindo uma ampla gama de movimentos do ombro (Orthopedic Physical Assessment, David J. Magee).

Interdependência com Outras Articulações: Os movimentos da escápula no tórax são indiretamente dependentes das articulações acromioclavicular (AC) e esternoclavicular (EC), já que alterações nessas articulações afetam a mobilidade e a posição da escápula (KNUDSON, 2007).

1.6 TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

O tratamento farmacológico para a síndrome do ombro doloroso desempenha um papel crucial no alívio dos sintomas e na facilitação do processo de reabilitação. Anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) são amplamente utilizados para reduzir a inflamação e proporcionar maior conforto ao paciente. Esses medicamentos atuam diretamente no bloqueio de substâncias que promovem o processo inflamatório, aliviando a dor e favorecendo uma melhora na funcionalidade. Em casos de dor intensa e persistente, os corticosteróides são considerados uma opção terapêutica importante. Eles podem ser administrados tanto por via oral quanto por infiltração intra- articular, sendo especialmente eficazes no alívio da inflamação local. Esse método permite uma ação direta sobre os tecidos inflamados, prolongando o alívio dos sintomas. Além disso, analgésicos de uso comum também são frequentemente prescritos para aliviar a dor, enquanto opióides podem ser indicados em quadros mais severos para melhorar a qualidade de vida dos pacientes, sempre com supervisão médica rigorosa devido ao risco de dependência (SILVA et al., 2020).

Os avanços no uso de medicamentos, como os moduladores da dor e agentes que aliviam os espasmos musculares, têm mostrado benefícios em situações específicas, complementando o tratamento farmacológico. No entanto, é fundamental que a escolha do medicamento e o monitoramento do paciente sejam realizados por profissionais habilitados, garantindo o melhor desfecho terapêutico e prevenindo possíveis efeitos colaterais. Assim, o tratamento medicamentoso atua como uma base sólida para o manejo da dor, ao mesmo tempo em que prepara o paciente para intervenções complementares, como a fisioterapia (Revista Hórus, 2011; SCIELO BRASIL, 2024).

1.7 TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO

O tratamento fisioterapêutico é fundamental para promover a recuperação funcional e aliviar os sintomas associados à síndrome do ombro doloroso. Dentre os recursos aplicados, destaca-se a utilização da ultrassonoterapia, que exerce efeitos terapêuticos significativos, como o estímulo à regeneração tecidual, aumento da circulação local, redução da dor e melhora funcional. O ultrassom terapêutico, especialmente na frequência de 1 MHz, é eficaz para atingir tecidos profundos e promover benefícios como a ativação de fibroblastos, aumento da extensibilidade do colágeno e redução de espasmos musculares, sendo amplamente empregado no manejo de patologias músculo-esqueléticas (OLSSON et al., 2008).

Além disso, a cinesioterapia é um dos pilares do tratamento, composta por exercícios passivos, ativos-assistidos e auto-assistidos. Movimentos como abdução, adução, flexão, extensão e rotações interna e externa são essenciais para restaurar a amplitude de movimento (ADM) e prevenir complicações, como contraturas musculares e capsulite adesiva. Exercícios funcionais, como mobilização circular, remada baixa e fortalecimento do manguito rotador com faixas elásticas, são igualmente importantes para estabilizar a articulação e melhorar a funcionalidade do ombro. Técnicas complementares, como a mobilização articular e eletroterapia (ex.: TENS), também auxiliam na redução da inflamação e aliviam os sintomas dolorosos (LUCAS et al., 2024; REVISTA HÓRUS, 2011).

Estudos de caso têm mostrado que programas fisioterapêuticos individualizados não apenas reduzem a dor e melhoram a funcionalidade, mas também têm impacto direto na qualidade de vida dos pacientes. Melhorias significativas na amplitude de movimento e na capacidade de realizar atividades de vida diária (AVD) refletem a eficácia dessas abordagens combinadas (REVISTA HÓRUS, 2011).

2. OBJETIVOS

2.1 GERAL

Identificar as melhores abordagens fisioterapêuticas no tratamento da Síndrome do Ombro Doloroso em pacientes acometidos por Acidente Vascular Encefálico Isquêmico.

2.2 ESPECÍFICO

Descrever as técnicas, considerando os prós e contras, e identificar sua importância da fisioterapia no tratamento do paciente pós AVEi com a Síndrome do Ombro Doloroso.

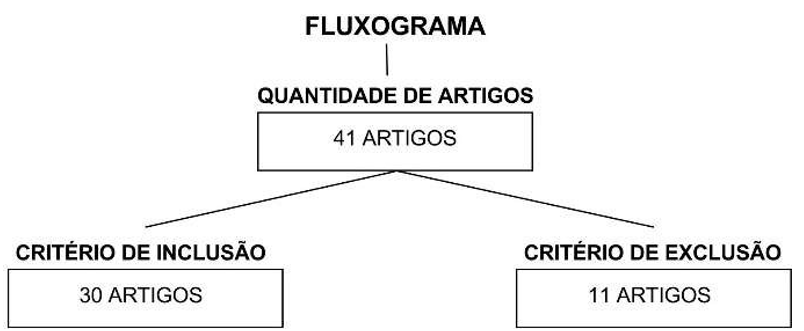

3. METODOLOGIA

Este presente estudo foi desenvolvido por meio de uma revisão de literatura, utilizando como base de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), Periódico CAPES, ScienceDirect, Elservier, acervos da biblioteca da Universidade Cruzeiro do Sul, entre outras.

3.1 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Artigos científicos que contemplem os idiomas da língua portuguesa, inglesa e espanhola, no período de 2005 a 2025, onde abrange o tratamento fisioterapêutico para a Síndrome do Ombro Doloroso no paciente com AVEi e que estão disponíveis de forma gratuita nas bases de dados citadas anteriormente.

3.2 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Artigos científicos superiores a 20 anos, tratamentos fisioterapêuticos que não incluem Síndrome do Ombro Doloroso, base de dados pagas ou que não se encontram na base de dados citados anteriormente.

4. JUSTIFICATIVA

Esse estudo se faz importante ao mostrar se as abordagens fisioterapêuticas trazem resultados eficazes para a reabilitação de ombro do paciente com hemiparesia ocasionada por acidente vascular encefálico isquêmico

5. DISCUSSÃO

O Acidente Vascular Encefálico Isquêmico (AVEi) é uma das principais causas de incapacidade funcional no mundo, resultando em hemiparesia em muitos casos. A Síndrome do Ombro Doloroso (SOD) é uma complicação comum que afeta a funcionalidade do membro superior e interfere nas atividades diárias.

A fisioterapia, principalmente de forma precoce e individualizada, desempenha um papel fundamental na reabilitação de pacientes pós-AVEi, especialmente na recuperação da funcionalidade do ombro afetado pela hemiparesia. A aplicação de diferentes técnicas fisioterapêuticas, como cinesioterapia, eletroterapia e ultrassonoterapia, tem demonstrado impacto significativo na redução da dor e na melhora da amplitude de movimento.

Comparando as técnicas fisioterapêuticas, alguns pontos são observados. A ultrassonoterapia usa ondas sonoras para promover a cicatrização e reduzir a inflamação, destacando-se no estímulo à regeneração tecidual, a cinesioterapia promove fortalecimento muscular e prevenção de contraturas, a eletroterapia alivia a dor e melhorar a função muscular, e a mobilização articular melhora a mobilidade e reduzir a rigidez articular. No entanto, é importante destacar que a escolha do tratamento deve considerar fatores individuais, como o grau de espasticidade do paciente e sua resposta ao estímulo terapêutico.

Além dos benefícios físicos, a reabilitação do ombro pós-AVEi influencia diretamente a qualidade de vida do paciente, permitindo maior independência na realização de atividades diárias. O retorno à funcionalidade do membro afetado está associado à reintegração social e ao bem-estar emocional, reduzindo o impacto psicológico da incapacidade motora.

Apesar dos avanços terapêuticos, desafios como adesão ao tratamento, acesso a serviços especializados, variações na resposta individual e a falta de padronização nos protocolos de tratamento ainda são obstáculos a serem superados. Nesse sentido, a inclusão de tecnologias emergentes, como a realidade virtual e dispositivos robóticos, pode representar um avanço promissor na fisioterapia neurológica, ampliando as possibilidades de recuperação funcional e otimizando os resultados da reabilitação.

6. CONCLUSÃO

A análise das estratégias disponíveis evidenciou que técnicas como a estimulação elétrica neuromuscular, a aplicação de toxina botulínica e a cinesioterapia são fundamentais para a redução da dor, a melhora da função motora e, consequentemente, a promoção da autonomia dos pacientes.

Além dos benefícios físicos, os resultados ressaltam o impacto positivo dessas intervenções na qualidade de vida dos indivíduos, permitindo uma reintegração mais efetiva às suas atividades diárias. No entanto, algumas limitações foram observadas: a diversidade dos protocolos fisioterapêuticos e a resposta individualizada de cada paciente tornam desafiadora a definição de uma abordagem padronizada. A escassez de pesquisas com acompanhamento de longo prazo também limita a compreensão sobre a durabilidade dos efeitos das terapias, enquanto a dificuldade de acesso a tratamentos especializados, como a toxina botulínica e a estimulação elétrica, pode restringir sua aplicação em determinados contextos clínicos.

Este estudo reforça a relevância da fisioterapia no tratamento da SOD pós- AVEi e a necessidade de protocolos mais acessíveis e bem estruturados.

A fisioterapia, mais do que restaurar funções motoras, tem o poder de devolver aos pacientes a independência, a dignidade e a qualidade de vida, elementos essenciais para uma reabilitação verdadeiramente eficaz.

7. REFERÊNCIAS

AMERICAN HEART ASSOCIATION (Dallas). Hemiparesis. Dallas, 12 abr. 2024. Disponível em: https://www.stroke.org/en/about-stroke/effects-of-stroke/physical- effects/hemiparesis. Acesso em: 19 mar. 2025.

BHAKTA, Bipin B et al. Gestão da espasticidade no acidente vascular cerebral. Volume 56, Edição 2, 2000, Páginas 476–485. ed. [S. l.], 1 jan. 2001. Disponível em: https://academic.oup.com/bmb/article- abstract/56/2/476/303366?redirectedFrom=fulltext. Acesso em: 12 mar. 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Acidente Vascular Cerebral. Brasil, (s.d.). Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a- z/a/avc#:~:text=o%20AVC%20isqu%C3%AAmico.-,AVC%20isqu%C3%AAmico,85%25%20de%20todos%20os%20casos. Acesso em: 19 mar. 2025.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde de A a Z. In: MINISTÉRIO DA SAÚDE. Acidente vascular cerebral. [S. l.], s.d. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt- br/assuntos/saude-de-a-a-z/a/avc. Acesso em: 2 abr. 2025.

BRASIL, Ministério da Saúde. Diretrizes de atenção à reabilitação da pessoa com acidente vascular cerebral: 1ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_reabilitacao_acidente_vascular_cerebral.pdf. Acesso em: 26 mar. 2025.

CARDINOT, Themis Moura et al. Saúde Anatomia e cinesiologia do complexo articular do ombro. Revista Científica Multidisciplinar: Núcleo de conhecimento, 23 out. 2020. Disponível em: https://www.nucleodoconhecimento.com.br/saude/anatomia-e-cinesiologia. Acesso em: 13 mar. 2025.

CARMO, Rafael Lourenço do. Vascularização do encéfalo. Kenhub, 2024. Disponível em: https://www.kenhub.com/pt/library/anatomia/vascularizacao-do-encefalo. Acesso em: 7 maio 2025.

DRAKE, Richard L.; VOGL, Wayne; MITCHELL, Adam W. Gray’s Anatomia para Estudantes. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. Acesso em: 10 ago. 2024.

FALCÃO, Ilka Veras et al. Acidente vascular cerebral precoce: implicações para adultos em idade produtiva atendidos pelo Sistema Único de Saúde. [S. l.]: Scielo, 4 mar. 2004. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbsmi/a/jppVp7NXRwyyFV4CsjL8yrt/abstract/?lang=pt. Acesso em: 13 mar. 2025.

FELÍCIO, Diolina Nogueira Leite et al. Atuação do fisioterapeuta no atendimento domiciliar de pacientes neurológicos: a efetividade sob a visão do cuidador. Revista Brasileira em Promoção da Saúde, 1 abr. 2012. Disponível em: https://www.redalyc.org/pdf/408/40818203.pdf. Acesso em: 13 mar. 2025.

GAGLIARDI, Rubens José et al. Acidente Vascular Cerebral ou Acidente Vascular Encefálico?: Qual a melhor nomenclatura?. Revista Neurociência, 3 jun. 2010. Disponível em: https://periodicos.unifesp.br/index.php/neurociencias/article/view/8501. Acesso em: 13 mar. 2025.

GOMES, Elson et al., 2025 Eficácia das Intervenções Fisioterapêuticas na Reabilitação de Pacientes Pós-AVC em Ambiente Hospitalar: Uma Revisão de Práticas e Resultados. Volume 29 – Edição 142/JAN 202. ed. Ciências da Saúde, 14 jan. 2025. Disponível em: https://revistaft.com.br/eficacia-das-intervencoes- fisioterapeuticas-na-reabilitacao-de-pacientes-pos-avc-em-ambiente-hospitalar-uma- revisao-de-praticas-e-resultados/. Acesso em: 15 mar. 2025

HATEM, Samar M et al. Rehabilitation of Motor Function after Stroke: A Multiple Systematic Review Focused on Techniques to Stimulate Upper Extremity Recovery. Lausanne: Frontiers in Human Neuroscience, 13 set. 2016. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27679565/. Acesso em: 19 mar. 2025.

JUNIOR, Nilton W. Marino et al. Intervenção fisioterapêutica na síndrome do ombro doloroso em portadores de hemiplegia. São José do Rio Preto: Arq Ciênc Saúde, 2005. Disponível em: https://repositorio-acs.famerp.br/racs_ol/vol-12- 4/10_id90.pdf. Acesso em: 27 fev. 2025.

KNUDSON, Duane. Fundamentals of Biomechanics. 2. 2. ed. Califórnia, EUA, 2007. Disponível em: http://www.profedf.ufpr.br/rodackibiomecanica_arquivos/Books/Duane%20KNUDSO N-%20Fundamentals%20of%20Biomechanics%202ed.pdf. Acesso em: 10 ago. 2024.

LISAK, Marijana. (2005). Color Atlas of Neurology. Acta Clinica Croatica; Vol.43 No.1.

LUCAS, Luan de Góis et al. Síndrome do impacto no ombro: tratamento e reabilitação. Disponível em: <https://doi.org/10.36557/2674-8169.2024v6n7p1396- 1406>. Acesso em: 16 mar. 2025.

MACHADO, Angelo, HAERTEL, Lucia et al. Neuroanatomia funcional. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 2013. Disponível em: https://ria.ufrn.br/jspui/handle/123456789/2178. Acesso em: 20 mar. 2025.

MANIVA, Samia. Vivendo o acidente vascular encefálico agudo: significados da doença para pessoas hospitalizadas: Revista da Escola de Enfermagem da USP. [S. l.]: Scielo, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/j/reeusp/a/67hHtHc8nTL3wchjbNrmVRK/. Acesso em: 26 mar. 2025.

MANUAL MERCK SHARP & DOHME (MANUAL MSD). Distúrbios neurológicos. In: V. ALEXANDROV, Andrei; KRISHNAIAH, Balaji. Acidente vascular encefálico: Acidente vascular encefálico isquêmico. [S. l.], 2023. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/dist%C3%BArbios-neurol%C3%B3gic os/acidente-vascular-encef%C3%A1lico/acidente-vascular-encef%C3%A1lico- isqu%C 3%AAmico. Acesso em: 2 abr. 2025.

MOORE, Keith L.; DALLEY, Arthur F.; AGUR, Anne M. R. Anatomia Orientada para a Clínica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. Acesso em: 10 ago. 2024.

NETTER, Frank H. Atlas de Anatomia Humana. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. Acesso em: 10 ago. 2024.

OLSSON, D. C. et al. Ultra-som terapêutico na cicatrização tecidual. Ciência Rural, v. 38, n. 4, p. 1224-1230, 2008.

REVISTA HÓRUS. Tratamento fisioterapêutico para ombro doloroso em paciente com acidente vascular encefálico – estudo de caso. Revista Hórus, v. 6, n. 3, p. 6-14, 2011. Disponível em: <https://revistahorus.emnuvens.com.br>. Acesso em: 16 mar. 2025.

ROGER, Véronique L. Estatísticas sobre doenças cardíacas e derrames. [S. l.]: PubMed, 2011. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21160056/. Acesso em: 26 mar. 2025.

SANARMED. Acidente Vascular Cerebral: AVC: resumo completo. In: SANARMED. Acidente Vascular Cerebral : AVC: resumo completo. [S. l.], 17 abr. 2023. Disponível em: https://sanarmed.com/resumo-completo-avc-avci-avch- neurologia/. Acesso em: 8 maio 2025.

SCIELO BRASIL. Revisão sobre a fisioterapia na síndrome do ombro doloroso. Disponível em: <https://www.scielo.br>. Acesso em: 16 mar. 2025.

SILVA, João et al. Abordagens terapêuticas na síndrome do ombro doloroso. Disponível em: [R]. Acesso em: 16 mar. 2025.

SMANIA N, et al. Active finger extension: a simple movement predicting recovery of arm function in patients with acute stroke. Stroke. 2007;38(3):1088- 90., 25 jan. 2007. Disponível em: https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.str.0000258077.88064.a3. Acesso em: 15 mar. 2025.

SOBOTTA, J. Atlas de Anatomia Humana. Guanabara Koogan 2000, 2 ed

THIBAUT, Aurora et al. Espasticidade após acidente vascular cerebral: fisiologia, avaliação e tratamento. [S. l.]: PubMed, 25 jul. 2013. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23885710/. Acesso em: 15 mar. 2025.

VARGAS, Isadora Martins Postiglioni de et al. Correlação entre espasticidade do membro superior e movimentação da mão no pós-AVC. Pesquisa, v. 29, n. 1, p. 29–36, 2022. ed. [S. l.]: Scielo, 29 jan. 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/fp/a/4BdKPjL9DfV8Mv5q9YV53Xk/. Acesso em: 12 mar. 2025.