REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/dt10202508142103

Soniamar dos Santos Salin1

RESUMO

A obra de Flávio Dutka, marcada por intensa expressividade visual e forte ligação com o cotidiano amazônico, traduz os mistérios da floresta e as dimensões afetivas do ser humano. Paranaense radicado em Rondônia, o artista transforma suas vivências locais em uma linguagem estética que integra espiritualidade, ecologia e ancestralidade. Esta pesquisa analisa o potencial pedagógico e terapêutico de sua produção artística no contexto de comunidades tradicionais da Amazônia, articulando conceitos de arte-educação, identidade cultural e subjetividade. A investigação focaliza como suas obras, impregnadas de simbolismo e referências à natureza, contribuem para a formação emocional e identitária de jovens ribeirinhos. Além disso, discute-se o papel da arte na valorização de saberes locais e na promoção do pertencimento comunitário, especialmente em contextos periféricos. Ao evidenciar a relevância social e formativa de sua produção, o estudo amplia o debate sobre a arte como instrumento de desenvolvimento humano e como mediadora de processos educativos e terapêuticos, ressaltando sua importância para a preservação da memória e da diversidade cultural amazônica.

Palavras-chave: Flávio Dutka; Arte Amazônica; Arte-Educação; Identidade Cultural; Subjetividade.

1. INTRODUÇÃO

A arte é, historicamente, uma linguagem de expressão, resistência e cuidado. No contexto amazônico, suas potencialidades ganham contornos singulares ao se enraizarem no território, na memória coletiva e nas narrativas afetivas de comunidades tradicionais. A produção artística de Flávio Dutka, marcada por uma estética visceral e por profundo vínculo com o cotidiano ribeirinho, propõe experiências que transcendem o campo visual, e se configura como ferramenta pedagógica e terapêutica em ambientes educativos.

Sua trajetória como artista visual, historiador e educador, radicado no Estado de Rondônia desde a infância, está intimamente ligada ao território onde vive e atua. Dutka transforma vivências locais em linguagem estética, abordando temas como espiritualidade, ecologia, ancestralidade e identidade cultural. Nesse sentido, sua obra levanta questões fundamentais sobre os usos da arte na formação subjetiva de jovens em contextos marcados por vulnerabilidade social e apagamento simbólico. Construiu uma trajetória artística profundamente enraizada na Amazônia, refletindo em suas obras o imaginário, a cultura e os conflitos do território onde vive, ou seja, uma arte de observação para a Amazônia e não da Amazônia. Com base nesse vínculo, este artigo investiga o potencial pedagógico e terapêutico de sua produção visual, especialmente em contextos escolares de comunidades ribeirinhas.

2. METODOLOGIA

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, centrada na análise das obras de Flávio Dutka e de suas interfaces com os conceitos de arte-educação, identidade cultural e subjetividade em comunidades ribeirinhas amazônicas.

A metodologia é estruturada em três eixos complementares:

- Revisão bibliográfica: Fundamentada em autores que discutem arte, educação, cultura e subjetividade, como Paulo Freire, bell hooks, Stuart Hall, Michel Foucault, Milton Santos, Nicolas Bourriaud e Arthur Danto. Os referenciais oferecem suporte para compreender as dimensões pedagógicas, afetivas e territoriais da produção artística.

- Análise documental: Incluiu o estudo das obras e das exposições do artista, com destaque para o políptico A-MA-TA-DA-SE-DE-DE-NO-GUA-PO-RÉ e as séries do Baixo Ribeirinha, Alquimia, Um poema para Hokusai, Réquiem, Piracema, Um Lago chamado Cuniã, Metamorfose, Roc-oco e o Ecce Homo (estudos de miologia).Também foram considerados registros disponíveis em redes sociais, textos curatoriais e o documentário “Dutka – Preciso falar de arte”, que contribuiu para compreender sua trajetória e abordagem criativa.

- Entrevistas semiestruturadas: Realizadas com professores e alunos da rede pública de ensino que trabalham com as obras do artista em atividades escolares. As entrevistas buscaram captar percepções sobre os significados atribuídos às imagens, os vínculos simbólicos com o território e o impacto das obras no processo formativo. Todas as entrevistas foram conduzidas com base em protocolo ético, mediante autorização das instituições e consentimento dos participantes.

Os dados coletados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, com identificação de eixos emergentes como: memória afetiva, representação territorial, expressão subjetiva, identidade cultural e resistência pedagógica. A triangulação entre os dados teóricos, visuais e empíricos permitiu construir uma leitura interpretativa do papel da arte como catalisadora de processos educativos em territórios tradicionais.

3. A TRAJETÓRIA DE FLÁVIO DUTKA: ENTRE A AMAZÔNIA E O MUNDO

A produção artística de Flávio Dutka revela uma escuta atenta ao território amazônico, mas sem se fechar às influências de outras geografias e tempos. Suas obras nascem do entrelaçamento entre vivências locais e repertórios visuais universais, o que confere à sua trajetória uma densidade poética e um alcance que ultrapassa fronteiras. Ao habitar e criar em meio às paisagens amazônicas, o artista elabora uma narrativa visual marcada por símbolos naturais, memórias afetivas e crítica social, ativando, assim, um diálogo constante entre o enraizamento territorial e a experiência global.

Esse processo formativo híbrido, alimentado por experiências cotidianas na Amazônia e por referências artísticas de diferentes matrizes culturais, contribui para a constituição de uma linguagem visual singular. A obra de Dutka transcende o registro puramente descritivo da paisagem ou da cultura local, promovendo uma elaboração simbólica que tensiona as fronteiras entre o pessoal e o coletivo, o sensível e o político.

Além da atuação como artista visual, sua inserção como educador e historiador na região Norte reforça o compromisso com a formação crítica de jovens e com a valorização da memória cultural amazônica. Nesse sentido, sua trajetória não se limita ao circuito artístico tradicional, mas se expande como prática social engajada, em que a arte opera como ferramenta de escuta, mediação e transformação. Mais do que simplesmente retratar paisagens, o artista transforma o Lago Cuniã, suas variações de luz e água, suas matas e barrancos, em poesia visual. Sua obra demonstra como a arte pode ser profundamente conectada ao ambiente em que o artista vive, funcionando como um registro emocional do território amazônico.

Portanto, compreender a trajetória de Flávio Dutka implica reconhecer a potência de um fazer artístico que emerge do território, mas que não se encerra nele. Seu percurso aponta para uma estética situada, que não apenas representa, mas reinscreve a Amazônia no mapa das visualidades contemporâneas, reafirmando-a como espaço de produção simbólica, reflexão e resistência.

3.1. Natureza como Essência Criativa

A ligação de Flávio Dutka com a Amazônia não é apenas temática; é existencial. O artista vive e produz no seio da floresta, acompanhando os ciclos naturais, os gestos do cotidiano ribeirinho e as mudanças sutis das paisagens que o cercam. Essa imersão direta no ambiente se manifesta em suas telas com uma autenticidade rara, marcada pelo uso de cores vibrantes, traços orgânicos e uma permanente sensação de movimento.

A paisagem amazônica é, para Dutka, mais do que cenário: é matéria-prima da arte, é personagem viva. Um exemplo é o Lago Cuniã e seus arredores, pois o artista eterniza um pedaço da floresta que resiste às pressões externas e convida o espectador a uma experiência contemplativa.

3.2. Diálogos com a Tradição Artística Mundial

Embora sua principal fonte de inspiração seja local, Flávio Dutka não se fecha ao mundo. Suas influências vão além do horizonte amazônico e incluem mestres como Matisse, Hokusai e Hiroshige, Casper David Friedrich, Mondrian entre outros mais. Assim, seus quadros carregam o frescor da natureza brasileira, mas também a sofisticação estética dos grandes nomes da arte mundial.

Em séries como Um Poema para Hokusai, percebe-se claramente essa ponte cultural. As linhas fluidas dos mestres orientais encontram eco nas curvas dos rios amazônicos. O colorismo de Matisse ganha nova vida sob a luz da floresta. Dutka é, portanto, um artista que dialoga com a história da arte, atualizando-a sem perder suas raízes.

3.3. As Séries: Cotidiano, Memória e Reinterpretação

A versatilidade de Flávio Dutka também se expressa na diversidade temática de suas séries. Cada conjunto revela aspectos distintos da relação do artista com o mundo e suas inquietações poéticas. Entre as produções realizadas, destacam-se:

- O políptico A-MA-TA-DA-SE-DE-DE-NO-GUA-PO-RÉ – divisor de águas na sua obra

- A Série Ribeirinha do Baixo Madeira: outro marco expressivo

- A Série Alquimia: aproxima a pintura contemporânea de conceitos ancestrais ligados à transmutação da matéria.

- Um Poema para Hokusai: reverência ao clássico oriental através do olhar amazônico

- A Série Réquiem: reflexões visuais sobre o tempo, a memória e a impermanência da vida.

- A série Piracema: reflexão simbólica movimento dos peixes

- A série “Um Lago chamado Cuniã”: a beleza das paisagens amazônicas

- A Série Metamorfose: transformação como linguagem visual

- A série Roc-Oco – referências do tarô, da arte popular e de códigos visuais A série “um estudo de miologia”: desenhos de códex (os cadernos de Leonardo Da Vinci)

- Releituras: um exercício de recriação e atualização dos grandes clássicos da arte mundial.

Cada série é uma viagem distinta, mas todas mantêm o fio condutor da sensibilidade de quem vive a realidade retratada.

3.4. Exposições

- Participou de eventos como a Semana de Cultura de Rondônia, a Exposição Amazônia, e representou o Brasil na Mostra Internacional Drawn In, na Finlândia.

- Sua exposição mais recente, Alquimia, reúne 69 telas inspiradas no cotidiano amazônico e foi exibida na Casa de Cultura Ivan Marrocos.

- O documentário Dutka – Preciso Falar de Arte retrata sua vida e obra, revelando a profundidade de seu processo criativo e sua relação com a floresta e o fazer artístico.

4. REFERENCIAL TEÓRICO: ARTE, EDUCAÇÃO E TERRITÓRIO

A abordagem adotada nesta pesquisa se alicerça em correntes teóricas que reconhecem a educação como prática de liberdade e reinvenção constante do sujeito em relação ao mundo.

4.1. Paulo Freire – Educação como Ato Político

A base teórica de Paulo Freire, especialmente sua Pedagogia do Oprimido (Freire, 1970) e Pedagogia da Autonomia (Freire, 1996), oferece a lente conceitual para compreender como a arte de Flávio Dutka transcende a mera contemplação estética e se configura como instrumento de empoderamento. Para Freire, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar condições para que o sujeito construa o saber em diálogo com sua realidade.

Essa perspectiva é intrínseca à abordagem das obras de Dutka, onde a interação com o público – especialmente os estudantes – não visa apenas a recepção passiva, mas a problematização e a ressignificação de suas vivências. Assim, a arte se torna um ‘ato de conhecimento’, um convite à ‘leitura do mundo’ que precede a ‘leitura da palavra’, conforme defendido por Freire, promovendo uma educação dialógica e libertadora que ressoa profundamente com as temáticas amazônicas de pertencimento e resistência.”

Em oficinas realizadas na região amazônica, Dutka instiga jovens a refletirem sobre suas experiências a partir de imagens construídas com materiais locais, como sementes, pigmentos naturais e fragmentos de textos regionais. Assim, como em Freire, a arte se torna um “tema gerador”, um ponto de partida para ler criticamente o mundo e promover transformações.

4.2. bell hooks – Ensino como Experiência Emancipatória

A pedagogia de bell hooks, centrada no afeto, na escuta e na crítica aos modelos hierárquicos de ensino, encontra eco na prática educativa e curatorial de Flávio Dutka. A afetividade como Método em oficinas e projetos educativos, Dutka valoriza o envolvimento emocional dos participantes, criando espaços de escuta e troca que rompem com a verticalidade tradicional do ensino artístico. O processo criativo é compartilhado, e o erro é acolhido como parte da aprendizagem. Já Educação como Prática de Liberdade, Dutka propõe experiências que desestabilizam o lugar do “saber instituído”, convidando os estudantes a se tornarem coautores de suas narrativas visuais. Essa abordagem horizontal e plural está alinhada à pedagogia libertadora de hooks, onde o ensino é também um ato político.

Nas séries participativas conduzidas por Dutka, como a Alquimia, os próprios estudantes escolhem os símbolos visuais que representam suas trajetórias. O artista atua como mediador de um processo criativo afetivo, onde a escuta e o acolhimento do erro são práticas pedagógicas deliberadas, permitindo que cada sujeito se veja como produtor legítimo de cultura.

4.3. Stuart Hall – Identidade como Processo de (Re)construção

A produção artística de Flávio Dutka revela uma preocupação constante com os processos de subjetivação e com os territórios simbólicos que constituem a identidade dos sujeitos sociais. As Cartografias Visuais da Identidade nas séries Um Lago Chamado Cuniã e Réquiem, Dutka explora deslocamentos, apagamentos e reconstruções identitárias. As imagens funcionam como metáforas dos percursos vividos, especialmente por sujeitos ribeirinhos. Em obras como Réquiem, Dutka utiliza imagens fragmentadas e sobreposições visuais que remetem ao caráter múltiplo e dinâmico da identidade ribeirinha. As margens entre o corpo e o território se desfazem, revelando o que Hall chamaria de “posições de enunciação” que não são fixas, mas negociadas constantemente entre memória, deslocamento e reinvenção.

No Hibridismo e Memória a estética de Dutka incorpora elementos híbridos — colagens, sobreposições, fragmentos, como a série “Metamorfose” e “Roc-oco” — que evocam a multiplicidade identitária descrita por Hall. Sua obra não busca uma identidade fixa, mas sim uma narrativa em constante reconstrução, marcada por tensões e ressignificações.

4.4. Michel Foucault: Arte e Saber como Potência

Michel Foucault nos convida a compreender o saber não como uma verdade absoluta, mas como um efeito das relações de poder que atravessam os discursos e os modos de ver. Em suas análises, ele destaca como o saber pode emergir das margens, dos silêncios, dos gestos — lugares menos evidentes, mas carregados de potência crítica. É nesse sentido que a obra de Flávio Dutka pode ser lida como um dispositivo de resistência, articulando formas visuais que escapam à racionalidade dominante e reinstalam a memória sensível dos territórios ribeirinhos.

Na série Ribeirinha, por exemplo, Dutka representa arquiteturas simples, caminhos de terra, casas de madeira e vegetação densa, construídos com um traço fino e detalhista. Esses elementos cotidianos, muitas vezes apagados da paisagem oficial, são recuperados como marcas de presença — vestígios que funcionam como registros da memória coletiva e da experiência vivida. Cada linha, cada sombra e rastro funciona como signo de um saber que resiste à normatização e ao esquecimento.

Já em Piracema, o artista abandona a representação figurativa direta e mergulha em uma linguagem visual mais abstrata, quase simbólica. A repetição de formas aquáticas e olhos dispersos entre fluxos ondulantes cria um campo de forças que remete à vida submersa e ao movimento dos peixes no rio. Aqui, a resistência aparece como fluxo vital, como retorno cíclico da natureza e da ancestralidade, evocando uma dimensão mítica e intuitiva do saber — um saber que não se diz, mas se insinua, se move, ressoa.

Assim como em Foucault, é nos interstícios do não-dito — nas margens do visível e do enunciável — que se revela um saber potente. A arte de Dutka não busca representar verdades fixas, mas expor o sensível como campo político, tornando visíveis as forças que operam nos territórios periféricos da cultura. Nesse gesto, resgata-se uma ética do corpo e da memória, onde a imagem torna-se arquivo: não um arquivo oficial, mas um arquivo do vivido, do esquecido, do que insiste em permanecer.

5. RESULTADO E DISCUSSÃO – A ARTE DE DUTKA COMO SABER E INTEGRAÇÃO

A pesquisa de campo realizada com professores e alunos da rede pública, por meio de entrevistas semiestruturadas, revelou impactos significativos da obra de Flávio Dutka no contexto escolar, especialmente em comunidades ribeirinhas da Amazônia. As análises evidenciam que as obras contribuem para o fortalecimento do vínculo territorial, a valorização da identidade cultural, a expressão subjetiva e o acolhimento emocional dos estudantes.

Os relatos dos participantes demonstram que o contato com a arte de Dutka favoreceu práticas pedagógicas sensíveis, mediadas pela escuta ativa, pela reflexão crítica e pela construção de espaços de pertencimento. A seguir, apresenta-se a sistematização dos principais achados, organizados por série artística:

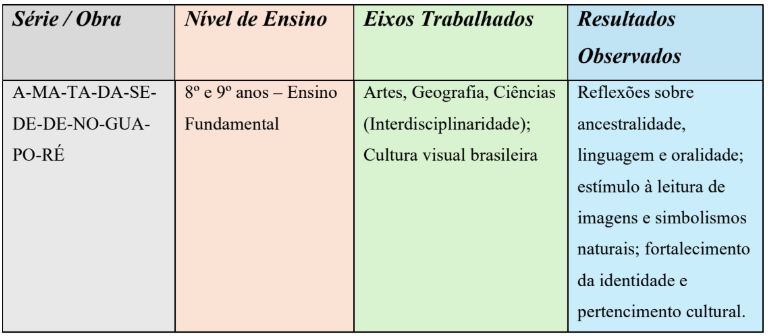

5.1. Políptico “A-MA-TA-DA-SE-DE-DE-NO-GUA-PO-RÉ” – Simbolismo e Reconexão

Apresentado a estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental, o políptico A-MA-TA DA-SE-DE-DE-NO-GUA-PO-RÉ suscitou múltiplas interpretações, sobretudo relacionadas à oralidade, espiritualidade e ancestralidade indígena. Durante as discussões em sala, os alunos identificaram nas formas visuais uma narrativa sensível vinculada a memórias que os atravessavam, ainda que não totalmente decifradas. A obra favoreceu um engajamento simbólico, aproximando os jovens do imaginário visual brasileiro e promovendo articulações entre arte, ciência e território. Nesse processo, a estrutura linguística do título funcionou como dispositivo crítico, provocando reflexões sobre linguagem, pertencimento e memória.

Essa experiência ativa múltiplas camadas de leitura e escuta, ecoando o pensamento de Paulo Freire, ao posicionar a arte como linguagem crítica, geradora de consciência e de libertação simbólica.

5.2. Série “Baixo Ribeirinha” – Território como Documento Vivo

A série, marcada pelos impactos da enchente de 2014 no Baixo Madeira — evento que destruiu diversas casas ribeirinhas —, tornou-se um documento antropológico, registrando tanto a perda material quanto a memória coletiva. Por meio desses registros e das representações do cotidiano ribeirinho, a produção foi utilizada como plataforma de análise interdisciplinar, envolvendo arte, história e ciências ambientais.

Um aluno comentou: “Nunca imaginei que uma imagem pudesse contar sobre como a água mudou tudo.”

A experiência com essas obras estimulou a compreensão da arte como memória social e ambiental, permitindo aos estudantes identificarem práticas sustentáveis e refletir sobre os impactos ecológicos na região. Assim, a paisagem deixou de ser mero pano de fundo para se tornar agente ativo da narrativa.

Ao transformar a paisagem em documento, a série mobiliza o conceito de saber situado e de construção identitária em diálogo com o território — como propõe Stuart Hall, ao compreender a identidade como um processo em constante reconstrução.

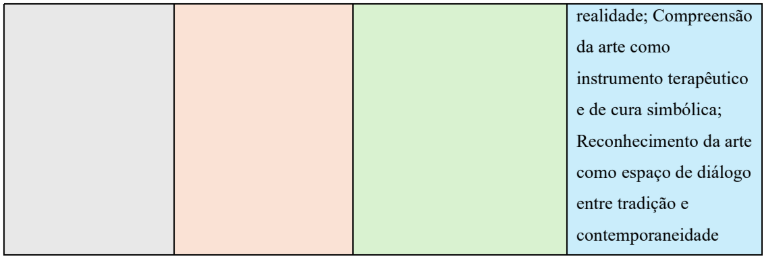

5.3. Série “Alquimia” – Experimentação e Transformações

A série Alquimia proporcionou aos estudantes uma imersão em processos criativos não convencionais, como impressões em madeira e o uso de elementos orgânicos, suscitando reflexões sobre transformação e autoria. Relatos demonstraram envolvimento afetivo e senso de agência, como expressa um aluno: “A gente sente que está transformando as coisas de verdade, tipo mágica com propósito.” Nesse contexto, a obra operou como catalisador de discussões sobre identidade e território, favorecendo leituras livres e sensíveis do lugar onde vivem.

A valorização do erro, da experimentação e da escuta afetiva reafirma a pedagogia da transgressão e do afeto proposta por bell hooks, que compreende o ensino como espaço de liberdade e subjetivação.

5.4. Série “Um poema para Hokusai”

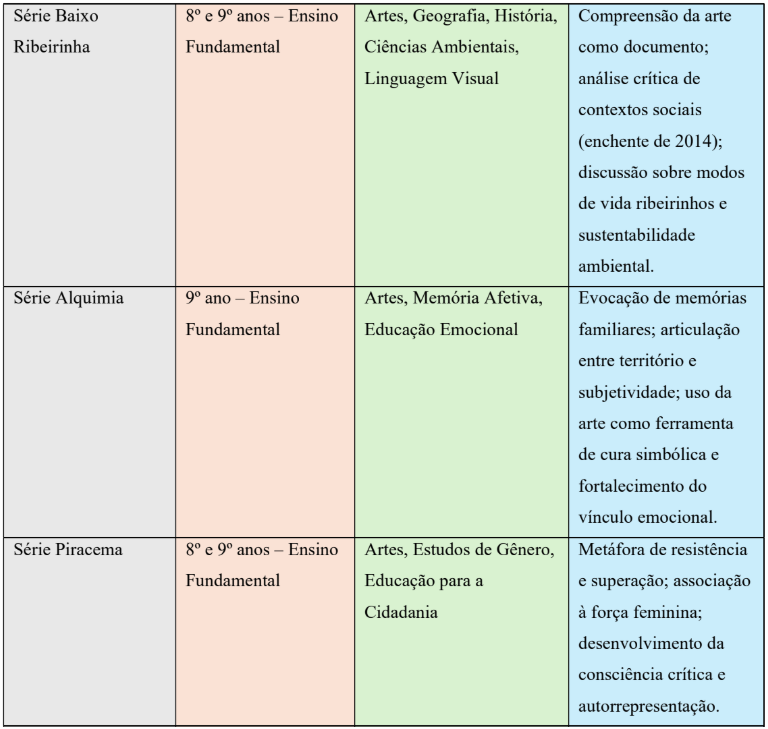

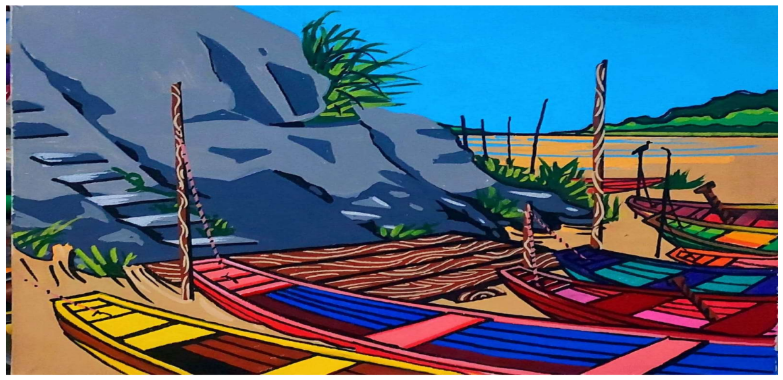

A obra As Canoas de São Carlos – da série “Um poema para Hokusai, foi compreendida pelos alunos do Ensino Médio como um dispositivo de apropriação estética e ressignificação cultural que dialoga diretamente com a perspectiva freiriana sobre a arte como prática libertadora e terapêutica. O despertar para a obra trouxe reflexões como: “Quando eu olho pra essa obra das canoas do Baixo Madeira, eu não vejo só barcos coloridos. Eu vejo a nossa história, a vida do povo ribeirinho, o jeito de viver que muitas vezes é invisível para o resto da sociedade.” Isso faz pensar no que Paulo Freire dizia, de que a gente precisa se reconhecer como sujeito da nossa própria história.

Outras reflexões foram destacadas nesse estudo: “Pra mim, essa tela é quase como uma terapia, porque ela cura aquela sensação de que a nossa cultura não tem valor, e mostra que a nossa vida tem cor, tem força e merece ser lembrada.”

“Quando eu vejo essa pintura das canoas do Baixo Madeira, eu percebo que ela não está mostrando só um lugar, mas também quem nós somos.” Stuart Hall fala que a identidade não é fixa, ela está sempre sendo construída e reconstruída. E eu sinto que essa obra faz exatamente isso: ela pega um símbolo do nosso cotidiano e ressignifica, transformando em arte. Isso mostra que a cultura ribeirinha apresentada por Flávio Dutka não é coisa do passado ou algo menor, mas algo vivo, que pode ser reinventado e valorizado. “Pra mim, isso também é uma forma de cura, porque ajuda a gente a se enxergar de um jeito positivo e a entender que nossa identidade é forte, mesmo diante das mudanças.”

Uma outra reflexão faz lembrar do que bell hooks fala sobre a importância de valorizar as histórias e os lugares que muitas vezes são esquecidos ou desvalorizados. “Quando o professor transforma as canoas do Baixo Madeira em arte, ele mostra que a nossa vida simples também tem beleza e significado. Isso dá força, porque a gente se vê representado de um jeito bonito e digno.” Por outro lado, a fala de outra aluna “Pra mim, essa obra é terapêutica porque quebra esse silêncio e mostra que o nosso modo de viver também produz saberes e memórias importantes”, lembra do que Foucault falava sobre como o poder controla até o que a gente acha que é importante.

Nesse sentido, a representação das canoas coloridas, o banzeiro das águas, elementos do cotidiano ribeirinho no Baixo Madeira, não é apenas uma expressão estética, mas uma forma de afirmar identidades, valorizar tradições locais e promover uma terapia cultural que reconecta os sujeitos com seu território e sua história.

O caráter terapêutico aqui se revelou no movimento de ressignificação: ao transformar um objeto cotidiano em arte, o artista ofereceu às comunidades um espelho simbólico no qual podem reconhecer-se como protagonistas de sua cultura e, assim, resgatar autoestima e senso de pertencimento. Essa série, portanto, não apenas retrata um cenário, mas também instaura um espaço de diálogo entre tradição e contemporaneidade, potencializando a arte como um caminho de cura coletiva e emancipação subjetiva.

5.5. Série “Réquiem” – Arte como Acolhimento e Cura

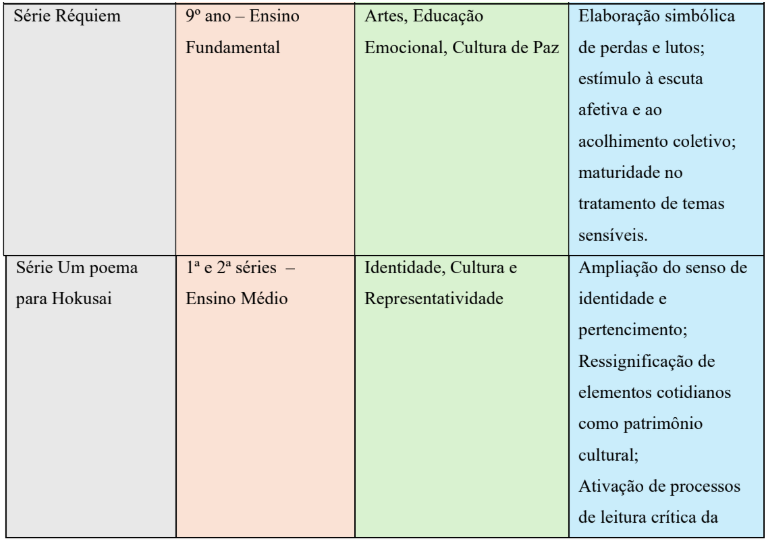

A série Réquiem despertou entre os estudantes reflexões sobre luto, perda e reconstrução, articulando a arte como espaço de acolhimento emocional e expressão subjetiva. Uma aluna relatou: “A obra me deu coragem pra falar sobre o que doeu. Antes eu nem pensava que dava pra fazer isso com arte.”

Ao tratar de temas sensíveis por meio da linguagem visual simbólica, a obra impulsionou práticas de cuidado coletivo e favoreceu o diálogo sobre experiências pessoais. Tais interações revelam o potencial da arte como dispositivo educativo e afetivo, capaz de mobilizar memórias, sentimentos de pertencimento e empatia.

Como afirma Freire (1996), a educação crítica se realiza quando os sujeitos são incentivados a ler o mundo com liberdade. Nesse sentido, os relatos dos estudantes demonstram como a arte, quando integrada ao cotidiano escolar, pode funcionar como mediação emancipadora. Para Hooks (2003), ensinar é um ato de amor — e essa escuta pedagógica das vivências reafirma a potência do encontro entre arte, território e subjetividade.

Logo, ao tratar de temas sensíveis com lirismo visual, a série opera como um dispositivo de cuidado, conforme propõe Foucault, ao pensar o saber como prática que emerge dos silêncios, do corpo e das imagens que resistem à racionalidade hegemônica.

5.6. Série “Piracema” – Memória e Fluxo Educativo

Inspirada no fenômeno migratório dos peixes, a série Piracema suscitou entre os estudantes reflexões sobre deslocamento, ancestralidade e a recuperação de saberes historicamente silenciados. A experiência com a gravura foi associada à ideia de deixar marcas — registros simbólicos que, como as narrativas de origem, resistem ao tempo.

Um dos participantes sintetizou essa percepção ao afirmar: “A Piracema é a volta pra casa, como quando a gente entende nossas raízes de verdade.” Nesse sentido, a obra operou como metáfora visual do retorno e da reconexão, favorecendo um fluxo educativo em que memória, território e identidade se entrelaçam.

O retorno às raízes, simbolizado pelo ciclo dos peixes, aproxima-se da noção de memória cultural de Didi-Huberman e da “arte como experiência” de Dewey, que reconhecem o papel da imagem na resistência ao esquecimento e no autoconhecimento.

5.7. Falas dos Alunos: Vozes, Memórias e Afetos

As vozes dos estudantes, captadas em registros espontâneos durante oficinas e momentos de apreciação estética, revelam os impactos subjetivos e formativos da arte de Dutka. A seguir, os dados são sistematizados em quadros que destacam os eixos temáticos mais recorrentes e as experiências vividas no contexto escolar.

5.7.1. Quadro de Resultados – Pesquisa com Obras de Flávio Dutka no contexto escolar

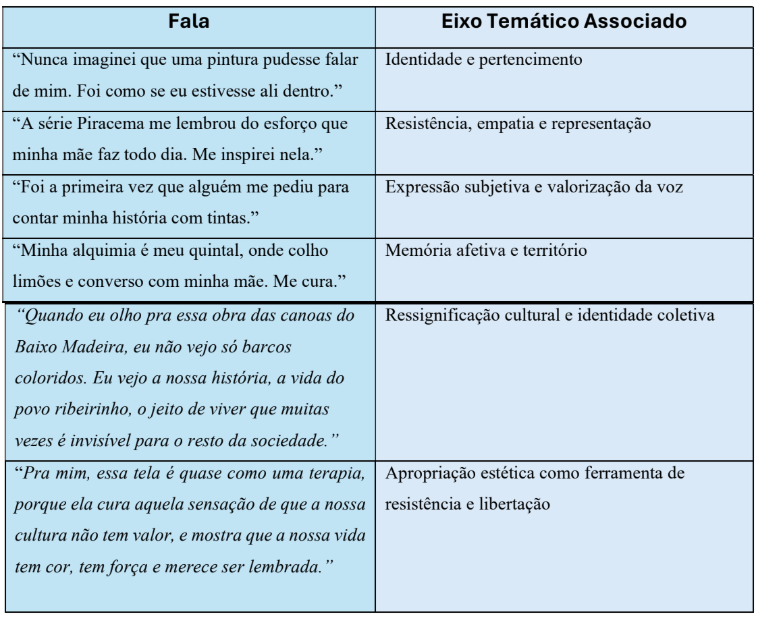

Quadro 1 – A arte como território sensível e formativo

Sistematização dos eixos temáticos e resultados pedagógicos observados a partir da inserção das obras de Flávio Dutka em práticas educativas na Amazônia. O quadro evidencia como a arte mobiliza memórias, amplia repertórios simbólicos e atua na constituição subjetiva e cidadã dos estudantes.

Quadro 2 – Vozes da margem: quando a arte convoca a palavra

Fragmentos de falas espontâneas de estudantes durante oficinas e processos de mediação com as obras de Dutka. Os depoimentos revelam vivências emocionais, memórias familiares e sentidos identitários acionados pelas imagens — evidenciando a potência da arte como linguagem de escuta, cura e pertencimento.

6. ANÁLISE E DISCUSSÃO DA OBRA DE FLÁVIO DUTKA

A produção de Flávio Dutka convida à leitura do território amazônico como espaço vivo, simbólico e em constante transformação. Sua obra não apenas retrata paisagens, mas as reinventa em um fluxo onde memória, afetividade e ecologia se entrelaçam. Cada tela funciona como uma cartografia sensível — repleta de camadas materiais e subjetivas que provocam deslocamentos de olhar e escuta.

Dutka não separa o ato artístico da vivência cotidiana. Ao transformar o Lago Cuniã, os frutos da terra, os traços de rostos ribeirinhos e os objetos domésticos em composições pictóricas, o artista desenha pontes entre arte e território. As técnicas mistas e os arranjos cromáticos intensificam essa aproximação, convertendo gestos simples em metáforas potentes da resistência cultural e da transformação interior.

A presença recorrente da natureza — em flores, peixes, lamparinas e vegetações — não é decorativa: ela atua como linguagem visual que articula tempo, presença e emoção. A visualidade que emerge dos traços e texturas reflete não apenas o ambiente físico, mas também estados psíquicos e coletivos. Nesse sentido, a obra de Dutka extrapola o campo plástico e instala espaços simbólicos de cura, reconhecimento e escuta.

O uso de técnicas como o pontilhismo reinterpretado, as colagens orgânicas e os polípticos fragmentados reforça uma estética da porosidade e da multiplicidade. O artista não busca a narrativa linear — ele convida à deriva, à contemplação ativa, à leitura relacional das imagens. Essa abordagem inscreve sua obra numa perspectiva contemporânea que valoriza o sensível como potência crítica.

Quando apresentada em contextos educativos, a arte de Dutka ganha camadas adicionais de sentido. Ela se converte em ferramenta mediadora de experiências subjetivas e coletivas, sem jamais perder sua autonomia estética. É nesse cruzamento entre ética, estética e território que sua produção se revela profundamente conectada às lutas por memória, pertencimento e reexistência.

6.1. A obra como divisor de águas na trajetória artística de Flávio Dutka

Tela 1 – “Políptico A-MA-TA-DA-SE-DE-DE-NO-GUA-PO-RÉ – (2005) 10 lâminas de 21×29 em técnica mista sobre papel Vergé de Flávio Dutka

Entre sons ancestrais e palavras partidas, o território se reconstrói em silêncio e cor.

6.2. Das Séries

A arte de Flávio Dutka é marcada pela imersão no cotidiano amazônico e pela potência simbólica dos elementos regionais.

O políptico A-MA-TA-DA-SE-DE-DE-NO-GUA-PO-RÉ (tela 1) de Flávio Dutka configura-se como um marco conceitual e estético na produção do artista. Uma tela que representou Rondônia na IV Bienal Internacional da UNE no Estado de São Paulo em 2005 e no Salão Negro do Congresso Nacional em 2009. Composto por dez lâminas de dimensões reduzidas (tamanho papel A4), o trabalho convida à análise Inter e transdisciplinar, articulando elementos da semiótica, da iconografia e das discussões contemporâneas sobre arte e ecologia.

A fragmentação linguística presente no título opera como estratégia semiótica de desestabilização do signo convencional, remetendo às formulações de Ferdinand de Saussure (1916) sobre significante e significado. Por meio da recombinação fonética, Dutka permite que o observador construa sentidos de forma participativa, evidenciando o caráter polissêmico da arte pós-moderna (Barthes, 1977).

Visualmente, o políptico incorpora padrões naturais e formas orgânicas que evocam texturas de pele animal, escamas, folhas e fungos. Essa iconografia remete à teoria do mimetismo e da camuflagem (Bates, 1862), dialogando com o conceito de microcosmo da arte abstrata (Kandinsky, 1912), ao revelar estruturas visuais normalmente imperceptíveis.

A recorrência de temas aquáticos e florestais, aliada à referência geográfica explícita ao rio Guaporé, insere a obra no contexto ecológico da Amazônia, estimulando reflexão crítica sobre a interdependência entre sistemas naturais e ação antrópica. Conforme Bourriaud (2002), obras que articulam estética e ecologia podem ser compreendidas como formas de resistência simbólica frente às crises contemporâneas.

A estrutura do políptico favorece uma narrativa fragmentada que reitera a fluidez temporal e a multiplicidade de olhares sobre o espaço. Cada lâmina funciona como um frame visual de um ecossistema em mutação, espelhando o conceito de rizoma desenvolvido por Deleuze e Guattari (1980), que propõem uma organização não linear e conectiva do pensamento.

Por fim, a obra representa uma inflexão significativa na trajetória de Flávio Dutka, marcada por um engajamento mais profundo com questões ecológicas e pela adoção de estratégias estéticas de caráter experimental. Conforme relato do próprio artista, esse momento de travessia pelo Rio Guaporé constituiu uma experiência epifânica: ao contemplar o leito do rio e a paisagem natural circundante, seu olhar sobre a natureza foi transformado, passando a percebê-la sob uma nova perspectiva de manifestação e presença. Dessa vivência emergiu o políptico, considerado pelo artista como uma obra pontual em sua carreira. A obra se configura, assim, como um dispositivo crítico, capaz de provocar deslocamentos de consciência e fomentar diálogos interdisciplinares entre arte, ciência e sociedade.

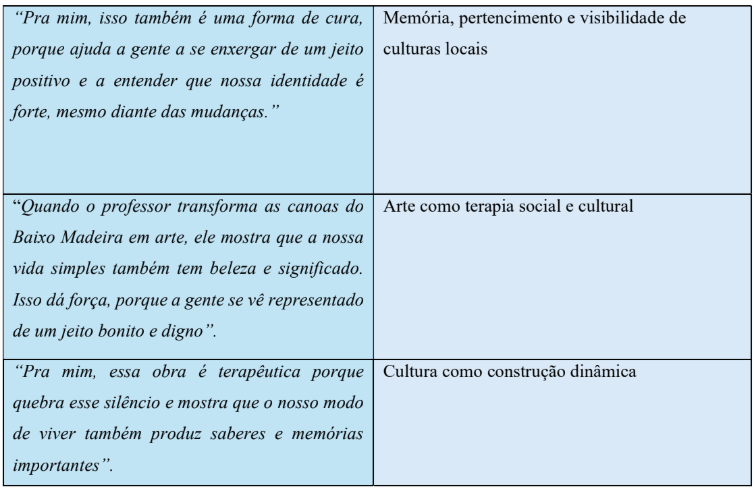

6.2.1 – A Série Ribeirinha do Baixo Madeira: marco expressivo na sua obra

Tela 2 – Obras da Série “Ribeirinha” (2008 a 2010), desenhos de observação produzidos com bico de pena sobre o papel, de Flávio Dutka

A enchente levou os caminhos, mas a arte devolveu os rastros

A série de desenhos produzida por Flávio Dutka entre os anos de 2008 e 2010 (Telas 2 e 3), retratando comunidades ribeirinhas do Baixo Madeira, constitui um marco expressivo em sua trajetória artística, não apenas pelo domínio técnico evidente, mas também por seu valor como documento visual e cultural. Foi nesse conjunto que o artista passou a reconhecer a centralidade da observação direta no processo de criação, aproximando-se da abordagem dos mestres impressionistas. Ao captar as transformações provocadas pela luz na paisagem natural, Dutka revela aspectos ocultos da cena, conferindo à imagem uma dimensão sensível e subjetiva. Executada predominantemente com instrumentos de traço fino — como o bico de pena —, essa coleção demonstra uma notável sensibilidade na representação de textura, luminosidade e profundidade. Tal prática dialoga com os princípios do impressionismo, especialmente no que tange à observação ao ar livre e à valorização da experiência visual imediata, conforme discutido por Anthea Callen (2015) em sua análise sobre os métodos de trabalho dos artistas do século XIX

A escolha por uma paleta monocromática, baseada no preto e branco ou em tonalidades sépia, reforça o caráter documental e melancólico da série, aludindo à estética da memória e da efemeridade (Bazin, 1958). Essa opção contribui para evidenciar a complexidade dos detalhes, oferecendo uma leitura mais introspectiva das paisagens ribeirinhas, especialmente em contraste com o exuberante cromatismo convencional nas representações amazônicas.

Do ponto de vista compositivo, as obras recorrem a perspectivas que conduzem o olhar do espectador para dentro da cena — seja através de trilhas, margens fluviais ou corredores vegetais —, sugerindo uma narrativa silenciosa construída pela ausência da figura humana. Essa estratégia fortalece o princípio da presença indireta, no qual os vestígios da ação humana (barcos, casas de madeira, caminhos) indicam um modo de vida imerso na natureza, como discutido por Gaston Bachelard (1957) em sua abordagem fenomenológica do espaço habitado.

A decisão de excluir deliberadamente personagens explícitos, insinuando sua existência por meio da paisagem construída, permite uma leitura ampliada sobre a relação entre homem e natureza, em que o ambiente não é mero pano de fundo, mas protagonista da ação. Tal conceito dialoga com as reflexões de Augustin Berque (1994) sobre a paisagem como mediação simbólica entre o humano e o território.

Historicamente, a série ganha relevância ao documentar comunidades parcialmente destruídas pela enchente de 2014, conferindo às imagens valor documental inestimável. Assim, a obra transcende sua função estética e se configura como um arquivo visual de um modo de vida extinto, alinhando-se à reflexão de Didi-Huberman (2003) sobre a imagem enquanto forma de sobrevivência e testemunho.

A série também marca um aprofundamento no processo artístico de Dutka, iniciando um período voltado ao exercício do desenho de observação ao ar livre — prática que exige dedicação sensorial e implicação temporal com o espaço retratado. O amadurecimento técnico e simbólico revelado nessa etapa evidencia a transição de sua obra para uma abordagem mais investigativa, em que cada traço carrega a densidade do lugar e da memória.

Em suma, essa coleção representa não apenas um ponto de inflexão estilística e poética na produção de Dutka, mas também um testemunho silencioso sobre comunidades e ecossistemas em transformação. Ao articular estética, história e ecologia, a série transforma o desenho em instrumento de reflexão sobre a vulnerabilidade ambiental, a identidade ribeirinha e a permanência da memória na arte.

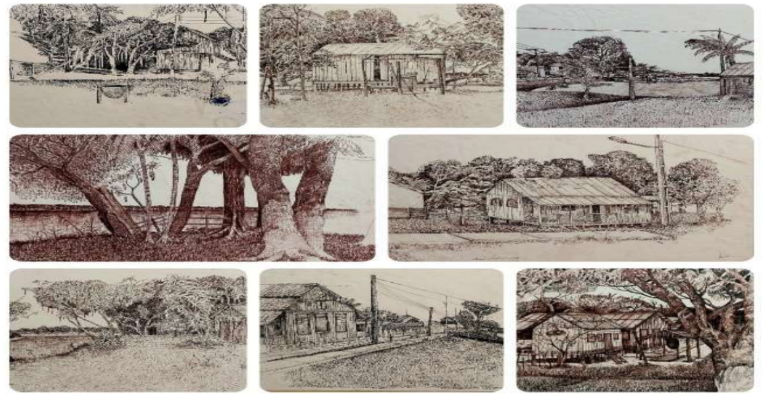

6.2.2. Série “Alquimia”

A Série Alquimia, de Flávio Dutka, mistura pintura, colagem e poesia. Objetos cotidianos são ressignificados como metáforas visuais: a lamparina representa o saber ancestral, enquanto a paleta quente evoca força interior. A proposta estética dialoga com Bachelard (1942) e Eliade (1956), aproximando arte e alquimia espiritual.

Tela 3 e 4 – Da Série “Alquimia” (2023), de Flávio Dutka – 30×40 – técnica mista sobre tela

Na mesa de Dutka, o fruto vira fábula, a lamparina vira saber, e a cura vem em pigmento.

As obras de Dutka não se limitam à estética formal, mas produzem narrativas visuais que comunicam afetos, memórias e experiências sociais. Os frutos — como tucumã e buriti —, as lamparinas, as rendas e os rostos ribeirinhos presentes nas telas 3 e 4 refletem uma geografia emocional que ultrapassa o espaço físico.

A Série Alquimia, um dos trabalhos analisados neste artigo, é composta por 69 telas, nas quais o artista combina pintura, colagem e poesia. Nessas obras, percebe-se a ressignificação de objetos comuns em verdadeiras metáforas visuais. A lamparina, por exemplo, pode ser interpretada como luz ancestral, saber comunitário e resistência frente às ausências impostas pelo sistema. A obra também estabelece um diálogo visual entre a cultura amazônica e a tradição do ukiyo-e japonês.

Ao observar o uso intenso das cores quentes — como vermelho, laranja e amarelo —, nota-se uma expressividade que evoca calor, movimento e força interior. Essa paleta constrói atmosferas vibrantes que tensionam a ideia da floresta como espaço passivo ou exótico, revelando-a como território pulsante e criativo. Dutka propõe uma leitura visual que articula natureza, simbolismo e transformação, aproximando a pintura contemporânea de conceitos ancestrais ligados à transmutação da matéria. Suas obras, como se observa em diversas telas da série, apresentam composições nas quais frutos, flores e objetos cotidianos são dispostos sobre mesas em arranjos que, à primeira vista, remetem à tradição da natureza-morta, mas que, sob análise aprofundada, rompem com essa estética ao incorporar movimento, dinamismo e exuberância cromática.

Do ponto de vista teórico, é possível relacionar o trabalho de Dutka à noção de “materialidade sensível” discutida por Gaston Bachelard (1942), ao enfatizar que os objetos naturais carregam uma poética interna capaz de evocar estados emocionais e memórias coletivas. A série apresenta cenas em que a vida parece extrapolar os limites da tela, criando uma interação simbólica entre o estático e o efêmero, entre o material e o imaterial.

Além disso, o repertório visual evocado por Dutka estabelece um diálogo direto com o conceito de “alquimia cultural”, conforme discutido por Mircea Eliade (1956), em que a transformação da matéria é vista não apenas como prática física, mas como metáfora para processos internos de transformação espiritual. Ao retratar frutos em amadurecimento, flores em expansão e objetos domésticos convertidos em símbolos, Dutka metaforiza o percurso humano de autoconhecimento e evolução.

A escolha de paletas cromáticas vibrantes, aliada à justaposição de elementos orgânicos e utensílios cotidianos, reforça a ideia da “transfiguração estética da realidade”, conceito alinhado à arte contemporânea sob a perspectiva de Arthur Danto (1981). A mesa, elemento central em diversas obras da série, deixa de ser apenas suporte físico e se torna palco da alquimia visual, onde o trivial se converte em arte e o banal ganha dimensão simbólica.

Assim, a Série Alquimia consolida-se como uma reflexão pictórica sobre o poder transformador da natureza, da matéria e da própria arte, destacando o potencial da pintura em reconfigurar as formas de ver e sentir o mundo.

6.2.3. Série “Um Poema para Hokusai”

Apropriação estética e ressignificação cultural. Técnica mista e paleta tropical criam versos visuais. Dialoga com Campos (2004), Gombrich (1999) e Bhabha (1998), promovendo mediação intercultural.

Tela 5 – Da Série “Um poema para Hokusai” (2025) – 24×30 – técnica mista e marcador sobre tela de Flávio Dutka.

A curva do rio ecoa a linha da onda. Oriente e Ocidente se entrelaçam em uma dança visual de pertencimento global.

A Série “Um Poema para Hokusai” (tela 5) utiliza-se de uma técnica mista e uma paleta de cores tropicais, cujo autor constrói verdadeiros versos visuais que mesclam referências da cultura amazônica com elementos da tradição artística oriental.

A proposta dialoga com as ideias de Haroldo de Campos (2004) sobre a transcriação, evidenciando a possibilidade de recriar e atualizar repertórios artísticos em novas linguagens e contextos. Além disso, aproxima-se das reflexões de Gombrich (1999) sobre a permanência e transformação dos estilos na história da arte, bem como da noção de hibridismo cultural desenvolvida por Homi Bhabha (1998), que entende a arte como um espaço de mediação intercultural e trânsito simbólico.

Por meio dessa articulação visual, Dutka não apenas homenageia o mestre japonês Katsushika Hokusai, mas também constrói pontes entre culturas geograficamente distantes, revelando a universalidade da sensibilidade artística.

Por outro lado, a Série Um Poema para Hokusai constitui um exemplo significativo de apropriação estética e ressignificação cultural no campo das artes visuais contemporâneas. A obra estabelece um diálogo intertextual com as composições do mestre japonês Katsushika Hokusai (1760–1849), cuja produção é amplamente reconhecida por representar elementos da natureza — como ondas, barcos e montanhas — em uma perspectiva que revela a sacralidade da relação entre o homem e o meio ambiente (GOMBRICH, 1999).

Dutka, oriundo da região amazônica, utiliza técnica mista para construir uma ponte simbólica entre o Oriente e o Brasil profundo. Sua abordagem não se limita à mera imitação formal das obras de Hokusai, mas propõe uma releitura que incorpora traços amazônicos e uma paleta cromática tropical, conferindo às composições uma cadência visual que remete à estrutura de um poema — como se cada imagem fosse um verso visual. Essa estratégia dialoga com a noção de “transcriação” proposta por Haroldo de Campos (2004), segundo a qual o ato de traduzir ou adaptar uma obra implica recriá-la em outro contexto cultural, preservando sua essência estética e filosófica.

A presença de elementos como ondas, montanhas e figuras humanas em estado de contemplação revela uma fusão entre o pensamento oriental e a sensibilidade amazônica, resultando em uma obra simultaneamente global e profundamente local. Segundo críticos especializados, Dutka teria conseguido “tropicalizar” Hokusai, ou seja, adaptar sua estética à realidade brasileira sem perder o respeito pela tradição japonesa. Tal processo pode ser compreendido à luz da teoria do hibridismo cultural de Homi Bhabha (1998), que enfatiza a criação de novos significados a partir do encontro entre culturas distintas.

Dessa forma, a série representa não apenas uma homenagem ao legado do mestre japonês, mas também uma afirmação da identidade artística brasileira em diálogo com o patrimônio visual universal. A obra de Dutka exemplifica como a arte contemporânea pode operar como espaço de mediação intercultural, promovendo o encontro entre diferentes tradições e sensibilidade.

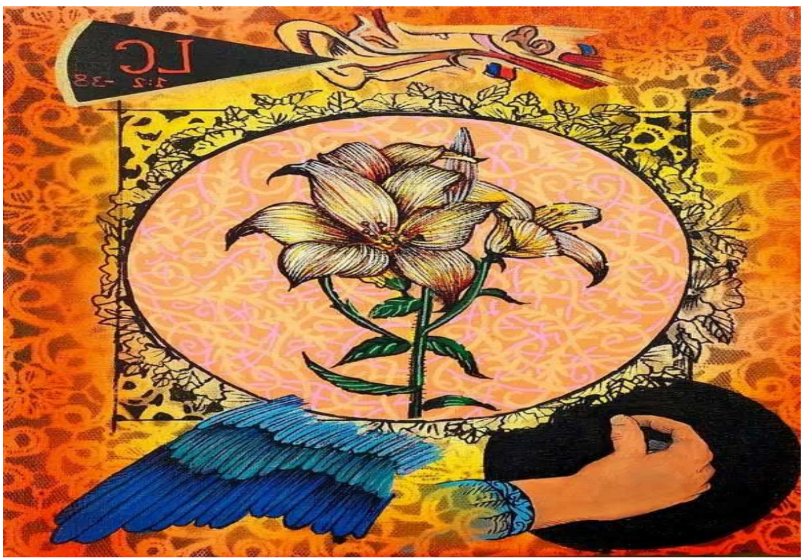

6.2.4. Série “Réquiem”

Composição floral e ornamental. Evoca efemeridade e memória. Dialoga com Warburg (2010), Didi-Huberman (2013) e Nora (1993), criando jardins memoriais e arqueologia da imagem.

Tela 6 – Da Série “Réquiem” (2024) – 16 x 24, tinta acrílica sobre tela, de Flávio Dutka

Flores para as perdas, cores para os silêncios. A arte chora, mas também semeia.

Na Série intitulada Réquiem, (tela 6), o artista plástico Flávio Dutka elabora uma poética visual que articula memória, efemeridade e natureza por meio de composições marcadas pela justaposição de elementos florais, insetos e grafismos ornamentais. A escolha do título da série remete diretamente ao conceito de homenagem e despedida, reforçando a perspectiva estética da arte enquanto registro sensível da transitoriedade da vida. Nesse conjunto pictórico, Dutka cria verdadeiros “jardins memoriais”, onde o rigor decorativo convive com a delicadeza dos seres representados.

Sob o ponto de vista conceitual, a obra dialoga com o pensamento de Aby Warburg (2010), ao explorar o uso de ornamentos e símbolos como meios de eternizar o efêmero. Assim como Warburg descreve a sobrevivência das imagens no imaginário ocidental, Dutka recupera elementos gráficos e naturais da biodiversidade amazônica, fixando-os em um espaço pictórico onde o tempo parece suspenso. Borboletas, flores e fragmentos de vegetação compõem uma visualidade carregada de significados simbólicos, evocando tanto a exuberância da vida quanto a inevitabilidade do ciclo natural.

Outro aspecto relevante na leitura da série é o uso do conceito de “arqueologia da imagem”, conforme proposto por Georges Didi-Huberman (2013). A presença de elementos gráficos que remetem a manuscritos antigos, ornamentos de arabescos e inscrições fragmentadas cria um diálogo entre tempos e culturas, reforçando a ideia de que a arte é um palimpsesto onde diversas camadas históricas e afetivas se sobrepõem. Dutka constrói, assim, uma cartografia visual da memória, onde passado e presente coexistem.

A paleta cromática de tons terrosos, dourados e alaranjados, intercalada com cores vivas em insetos e flores, reforça o contraste entre o perecível e o eterno, conferindo às obras uma atmosfera ao mesmo tempo ritualística e contemplativa. A série Réquiem reafirma a potência simbólica da arte enquanto espaço de elaboração da memória coletiva e individual, em consonância com a concepção de Pierre Nora (1993) acerca dos lugares de memória, nos quais o simbólico atua como resistência ao esquecimento.

Dessa forma, a produção de Flávio Dutka na série Réquiem transcende o registro visual da natureza, convertendo-se em um território poético onde beleza e finitude se encontram em equilíbrio estético e conceitual.

6.2.5. Série “Piracema”

Representa peixes nadando contra a correnteza. Técnica pontilhista reinterpretada com estética amazônica. Cores intensas e formas dinâmicas sugerem energia vital. Dialoga com Dewey (2010) e Glotfelty & Fromm (1996), inserindo-se na ecocrítica.

Tela 7 – Da série |Piracema (2023/2024) 160 x 90 – marcador sobre tela de Flávio Dutka

Nadar contra a corrente é também lembrar quem somos — memória em fluxo.

A Série Piracema (tela 7), de Flávio Dutka, figura entre as mais emblemáticas de sua produção artística, destacando-se pela representação simbólica do movimento dos peixes que nadam contra a correnteza para realizar a reprodução — fenômeno natural que ocorre em diversos rios da Amazônia. Essa imagem é utilizada como metáfora visual para temas universais, como resistência, renovação e transformação, articulando uma poética dos ciclos vitais que transcende o contexto regional.

A composição das obras é marcada por uma técnica minuciosa, na qual o artista emprega milhares de pontos e linhas para construir texturas vibrantes, conferindo à superfície pictórica uma sensação de movimento contínuo. Essa abordagem remete à estética do pontilhismo, desenvolvida por Georges Seurat no século XIX, mas é reinterpretada por Dutka com uma expressividade própria, incorporando elementos da arte indígena e da iconografia amazônica (ARNHEIM, 1988).

As cores intensas e contrastantes — com predominância de azuis, verdes e vermelhos — contribuem para a criação de uma atmosfera dinâmica e quase hipnótica. As formas sugerem peixes, água e energia vital, compondo um universo simbólico que convida o observador à reflexão sobre os desafios enfrentados ao longo da vida e a força necessária para superá-los. Nesse sentido, a obra pode ser interpretada à luz da teoria da arte como experiência, proposta por John Dewey (2010), segundo a qual a arte não apenas representa, mas também provoca e transforma o modo como o indivíduo se relaciona com o mundo.

Além de sua dimensão estética e filosófica, Piracema constitui uma homenagem à natureza amazônica e à sabedoria das comunidades ribeirinhas, que compreendem profundamente os ritmos da água e os ciclos da vida. A valorização desses saberes tradicionais insere a obra de Dutka no campo da ecocrítica, que busca compreender as relações entre arte, cultura e meio ambiente (GLOTFELTY; FROMM, 1996).

Assim, a série Piracema revela-se como uma expressão artística multifacetada, que articula técnica, simbolismo e consciência ecológica, reafirmando o papel da arte como instrumento de resistência e renovação cultural.

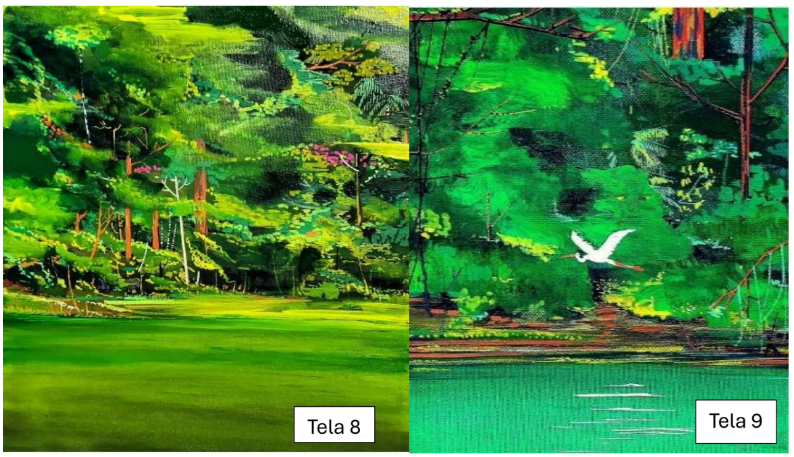

6.2.6. Série “Um Lago Chamado Cuniã”

Paisagem afetiva e simbólica. Paleta vibrante e variações lumínicas criam experiência imersiva. Dialoga com Merleau-Ponty (1945) e Haesbaert (2004), reafirmando a paisagem como construção cultural.

Telas 8 e 9 – Da série “Um lago chamado Cuniã” (2023) – 30×40, tinta acrílica e marcador permanente sobre tela de Flávio Dutka

Entre verdes e dourados, a mata respira. O silêncio da água se transforma em narrativa visual de reencantamento.

Na Série Um Lago Chamado Cuniã, (telas 8 e 9), o artista plástico estabelece um diálogo sensível com a paisagem amazônica, em especial com o cenário natural do Lago Cuniã, localizado na região de Porto Velho, Rondônia. Suas obras extrapolam a simples representação paisagística ao incorporar uma dimensão afetiva e simbólica da relação entre Tela 10 homem e natureza. Por meio de uma paleta cromática vibrante, Dutka retrata o lago sob diferentes atmosferas e variações lumínicas, conferindo vida própria à paisagem.

Inspirando-se na tradição da pintura de paisagem, o artista aproxima-se da perspectiva fenomenológica descrita por Merleau-Ponty (1945), segundo a qual a percepção do mundo não é passiva, mas uma construção ativa de sentidos. Assim, os cenários criados por Dutka não se limitam ao registro visual, mas evocam sensações de pertencimento, tranquilidade e contemplação. O uso expressivo das cores — os verdes densos da mata, o azul profundo das águas, o vermelho vibrante das flores e o dourado do entardecer — contribui para gerar uma experiência imersiva, capaz de transportar o observador para o ambiente retratado.

Observa-se, ainda, uma composição que alterna momentos de exuberância cromática e detalhamento minucioso — como na representação da vegetação e das aves locais — com instantes de serenidade quase minimalista, sugerindo uma narrativa visual cíclica, própria dos ecossistemas amazônicos. Nesse contexto, Dutka aproxima-se também das discussões contemporâneas sobre a paisagem como construção cultural, conforme propõe Rogério Haesbaert (2004), ao evidenciar que o espaço natural é indissociável da memória, da cultura local e das vivências humanas.

Mais do que um exercício técnico, a série Um Lago Chamado Cuniã se consolida como uma homenagem estética e emocional ao bioma amazônico, ressaltando a importância de uma percepção sensível sobre a natureza. Dutka não apenas pinta o lago, mas materializa sua energia vital, reafirmando a arte como instrumento de preservação e consciência ecológica.

Ao entrelaçar técnica refinada, profundidade simbólica e compromisso territorial, Flávio Dutka constrói uma poética visual que transcende a estética — sua arte atua como gesto de escuta, memória e reexistência. Cada série abordada revela não só uma linguagem artística, mas também uma cosmologia própria, em que os afetos, as perdas, as transformações e os encontros ganham forma.

A obra do artista, situada no coração da Amazônia, reverbera para além das fronteiras geográficas: ela ativa o olhar, provoca o sentir e convida à reinvenção do cotidiano. Com isso, reafirma-se como território sensível e pedagógico — capaz de curar, educar e transformar.

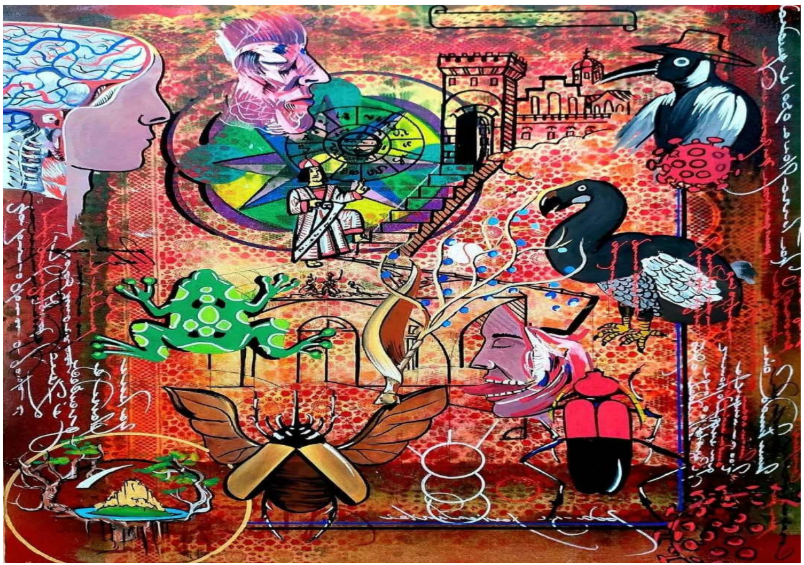

6.2.7. Da Série “Metamorfose”

A série Metamorfose mergulha no universo simbólico da transformação, onde o corpo, o tempo e a memória se entrelaçam em narrativas visuais oníricas. Cada composição revela um ciclo de mutações — entre o humano e o fantástico, o científico e o imaginário — convidando o olhar a decifrar os enigmas da existência.

Tela 10 – Da Série “Metamorfose” (2025), 40×50 – técnica mista sobre tela de Flávio Dutka

Tudo que toca o tempo se transforma — e na pele do instante, nasce o invisível.

A Série Metamorfose, de Flávio Dutka, realizada em técnica mista sobre tela, configura-se como uma tessitura visual complexa que evoca o hibridismo entre ciência, espiritualidade, natureza e mitologia. As composições revelam um vocabulário iconográfico denso, no qual se articulam elementos anatômicos, botânicos, insetos, cartas de tarô, mandalas, signos astrológicos, estruturas arquitetônicas e inscrições caligráficas que remetem tanto à alquimia medieval quanto à arte visionária contemporânea.

A noção de metamorfose não se limita aqui à representação do ciclo biológico, mas é expandida como categoria filosófica e estética. Sob esse viés, pode-se mobilizar o pensamento de Gaston Bachelard (1988), ao afirmar que “o imaginário não copia, ele inventa. Ele projeta o novo no real”. Dutka reinventa os corpos, as formas e os signos, transmutando-os em um universo onde o simbólico e o científico coexistem em tensão. A recorrência de seres híbridos – entre humano e animal, máquina e vegetal – sugere uma crítica à fragmentação do saber moderno e aponta para uma reaproximação entre arte e natureza.

A série também parece dialogar com os estudos de Gilbert Durand (1997) sobre o imaginário antropológico, especialmente a figura do labirinto, presente em uma das composições como estrutura circular e enigmática, remetendo à jornada de autoconhecimento. Tal configuração remete à ideia de travessia simbólica, à busca de sentido num mundo regido por múltiplas camadas de realidade.

Outro aspecto notável é a presença constante de formas circulares e espirais, que podem ser associadas à simbologia do tempo cíclico e da regeneração – como nas figuras do zodíaco, do ouroboros ou dos calendários solares. O uso de insetos, principalmente besouros, mariposas e grilos, evoca uma leitura simbólica que remonta à tradição egípcia (como o escaravelho, símbolo de renascimento) e, simultaneamente, à ciência entomológica moderna.

A escolha pela técnica mista contribui para a densidade sensorial da série: camadas sobrepostas de tinta acrílica, colagens, traços gráficos e padrões têxteis – como as rendas que emolduram as cenas – operam como filtros temporais e afetivos. A presença das rendas, em especial, evoca um repertório doméstico, artesanal e ancestral que contrasta com os temas científicos e filosóficos, criando uma espécie de diálogo entre o microcosmo íntimo e o macrocosmo simbólico.

Em síntese, “Metamorfose” é uma série que convida à leitura polifônica: cada tela funciona como um “palimpsesto simbólico”, em que o visível e o oculto se entrelaçam. Flávio Dutka, nesse conjunto, propõe uma arte que pensa, mas também sente e intui; que observa o mundo natural com olhos de encantamento e, ao mesmo tempo, interroga os saberes que moldam nossa forma de existir no mundo.

6.2.8. Da Série “Roc-oco”

A Série Roc-oco propõe uma releitura contemporânea dos excessos ornamentais do rococó, fundindo elementos com motivos florais e simbologias barrocas. A composição visual evoca uma estética híbrida, onde o corpo e o ornamento se entrelaçam, tensionando os limites entre o sagrado, o sensual e o grotesco.

Tela 11 – Da Série Roc-oco (2025), 24×30 – técnica mista sobre tela de Flávio Dutka

Entre arabescos e delírios, o mundo se dobra em beleza e excesso — onde o gesto é ouro e o silêncio, veludo.

A Série Roc-oco, de Flávio Dutka, apresenta uma instigante releitura visual dos códigos ornamentais herdados do barroco europeu, particularmente o rococó francês do século XVIII, por meio de uma operação crítica e irônica que atualiza essas referências dentro de uma gramática visual brasileira e contemporânea. Apropriando-se do vocabulário ornamental excessivo e voluptuoso – característico de artistas como François Boucher ou Jean-Honoré Fragonard –, Dutka tensiona os limites entre erudição e deboche, entre o sagrado e o kitsch, entre o cânone e o pastiche.

Inspirando-se nas formas curvas, nos arabescos e na estética do excesso típica do rococó, o artista recompõe essas estruturas visuais em paletas cromáticas vibrantes e contrastantes, em que o dourado convive com tons tropicais, e a simetria clássica cede espaço a composições mais intuitivas e disruptivas. Segundo Baudrillard (1991), a arte contemporânea muitas vezes opera por meio da simulação e da ironia, criando superfícies que remetem ao real apenas para questioná-lo. É nesse registro que se insere Roc-oco, ao simular um ornamento histórico apenas para desmontá-lo, tensionando seu sentido original.

Além disso, a obra sugere uma crítica à ostentação e ao gosto burguês – hoje reciclado por estéticas populares do consumo – ao reinterpretar o rococó em diálogo com elementos do imaginário decorativo brasileiro, como estofados floridos, padronagens barrocas e relíquias religiosas revisitadas. Essa fusão aponta para uma “tropicalização” do ornamento, que segundo Canclini (1997), é uma característica da arte latino-americana contemporânea: o hibridismo cultural como forma de resistência simbólica à colonialidade estética.

Nesse sentido, Roc-oco não apenas recupera elementos de um estilo artístico datado, mas os subverte de maneira crítica, operando uma espécie de arqueologia visual que escava os resíduos da história da arte ocidental para reconfirmá-los sob a ótica do presente. Ao fazê-lo, Dutka propõe uma reflexão sobre o gosto, a memória e os ciclos de reaproveitamento simbólico que constituem a arte atual.

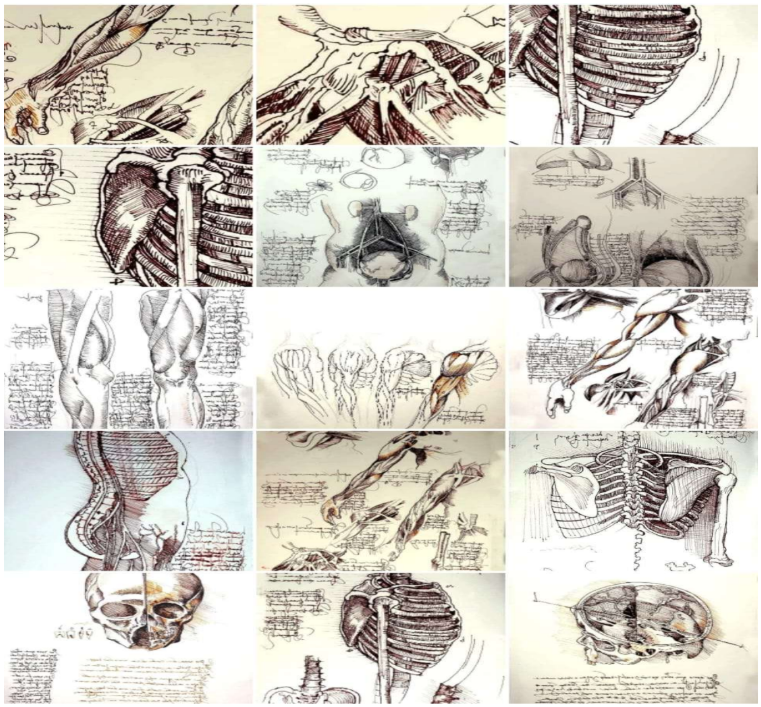

6.2.9. Da Série “Ecce Homo”

A série Ecce Homo constitui um estudo visual de miologia que dialoga diretamente com os desenhos anatômicos de Leonardo da Vinci, especialmente os registros presentes nos códices renascentistas. Por meio de uma abordagem híbrida entre arte e ciência, Flávio Dutka explora a estrutura muscular e esquelética do corpo humano, evidenciando o rigor técnico e a sensibilidade estética que caracterizam sua produção.

Tela 11 – Da Série Ecce Homo (2012) nanquim sobre papel de Flávio Dutka

No músculo, o gesto; no osso, a memória — e no traço, o humano que insiste em se revelar.

A Série Ecce Homo (2012), de Flávio Dutka, compõe-se de estudos anatômicos em nanquim sobre papel, medindo 20 x 29 cm, em que o artista revisita, com rigor técnico e inventividade poética, os cadernos anatômicos de Leonardo da Vinci — os famosos Codex. Com base em esquemas da miologia humana, Dutka reconstrói corpos fragmentados, tensionando a fronteira entre o científico e o simbólico, entre o esboço e a contemplação estética.

O título da série, que alude à expressão latina “Eis o Homem”, emprestada do episódio bíblico da apresentação de Cristo flagelado, aqui ganha ressignificação secular: não é o corpo sacralizado que se apresenta, mas o corpo dissecado, esquadrinhado, redesenhado com a intenção de revelar, em suas fibras e tendões, tanto a estrutura física quanto uma possível estrutura da condição humana — vulnerável, aberta, exposta.

A releitura dos desenhos anatômicos leonardianos permite a Dutka um duplo movimento: por um lado, a fidelidade à lógica da dissecação e à estrutura muscular; por outro, a liberdade gráfica expressa em manchas, sobreposições de linhas, escritas manuais e cortes não ortodoxos. Nesse aspecto, sua obra se aproxima do pensamento de Didi-Huberman (1998), ao propor que a imagem não é apenas representação da ciência, mas um espaço onde “o visível se esgarça para dar lugar ao invisível, ao irrepresentável, à inquietação”. A “beleza anatômica” que Dutka explora se descola do didatismo ilustrativo e passa a habitar o campo do simbólico.

A série também pode ser pensada como um comentário visual sobre a fragilidade da identidade corporal em tempos de medicalização e hipervisibilidade digital. Ao remeter-se a Da Vinci — um dos marcos do conhecimento renascentista sobre o corpo — Dutka coloca em perspectiva as noções contemporâneas de corpo como performance, como construção e como superfície a ser modulada. Nessa direção, Nancy (2008) observa que o corpo, longe de ser pura substância, é “a exposição de um sentido, e o lugar onde o sentido se inscreve e se esgarça”. Dutka, nesse gesto, transforma o corpo-anatomia em corpo-imagem, corpo poema.

7. A VERSATILIDADE POÉTICA DE DUTKA: MEMÓRIA, IMAGINAÇÃO E EXPRESSÃO SOCIOPOLÍTICA

Para além das séries trabalhadas, Flávio Dutka amplia sua investigação poética por meio das exposições Temporalidades e Recortes, nas quais se aprofunda no imaginário amazônico e reafirma a dimensão pedagógica e política da arte. Sua atuação como educador em comunidades ribeirinhas evidencia o compromisso com uma prática artística sensível e transformadora. A frase do artista — “A arte foi o que me salvou” — expressa não apenas o aspecto terapêutico do processo criativo, mas também sua potência como meio de reconstrução simbólica e subjetiva.

Sua produção artística atua como mediadora entre o eu e o mundo, provocando reflexões sobre raízes, afetos e narrativas silenciadas. A pedagogia sensível que propõe é, ao mesmo tempo, uma forma de escuta e de resistência.

Na série Temporalidades, desenvolvida entre fevereiro e setembro de 2019, Dutka explora paisagens que transitam entre o real e o imaginário, evocando fragmentos de memória e tempo. As composições funcionam como cartografias afetivas, nas quais a natureza amazônica é reinterpretada por meio de uma poética visual que remete à ideia de “paisagem interior” (BERQUE, 2006). Essa abordagem promove a fusão entre o espaço físico e o espaço subjetivo, configurando uma estética da reminiscência que dialoga com os estudos de memória cultural (ASSMANN, 2011).

A exposição Recortes, realizada no Museu da Memória Rondoniense como parte da série CineMuseu, reuniu 15 obras produzidas entre 2019 e 2022. Nessa mostra, Dutka propõe uma reflexão visual sobre as lembranças da natureza e do imaginário amazônico, reafirmando sua capacidade de converter experiências sensíveis em narrativas visuais. A curadoria evidencia o compromisso do artista com a preservação da memória ecológica e cultural da região Norte, inserindo sua obra no campo da arte ambiental e da estética da resistência (KRAUSS, 1999).

No documentário Dutka – Preciso falar de arte, dirigido por Nilza Menezes e disponível em plataformas digitais, o artista compartilha sua trajetória desde a infância no Sul do Brasil até sua consolidação como referência na cena artística rondoniense. O filme revela não apenas aspectos biográficos, mas também sua concepção da arte como força curativa e instrumento de expressão sociopolítica — em sintonia com os estudos que compreendem a arte como prática terapêutica e de engajamento crítico (DISSANAYAKE, 1995; BOURRIAUD, 2009).

Além de sua produção autoral nas artes visuais, Flávio Dutka também se destacou como ilustrador, contribuindo com sua sensibilidade estética para diferentes suportes editoriais e fonográficos. Atuou na criação de capas de livros — tanto infantis quanto voltados ao público adulto —, além de ilustrações internas que dialogam poeticamente com os textos. Sua versatilidade o levou ainda a elaborar capas de CDs nas quais soube articular imagem e sonoridade de forma simbiótica. Em todas essas frentes, Dutka reafirma sua habilidade de transitar entre linguagens e públicos diversos, sem perder o caráter artesanal e expressivo que marca sua trajetória artística.

A obra de Flávio Dutka, portanto, configura-se como um universo estético plural, profundamente enraizado na paisagem amazônica e, simultaneamente, conectado às tradições visuais da história da arte. Sua produção transcende limites geográficos e estilísticos, afirmando-se como expressão de uma sensibilidade contemporânea comprometida com o território, a memória e a potência transformadora da arte. Mais do que representar a Amazônia como um tema, Dutka realiza uma arte para a Amazônia — no sentido de escuta, pertencimento e implicação afetiva —, recusando estereótipos e operando uma ressignificação visual que valoriza os saberes, os símbolos e os modos de vida da região.

7.1. Características marcantes de sua arte

- Temática amazônica: Frutos regionais, rendas, lamparinas, tucumã e elementos do cotidiano ribeirinho são recorrentes em sua iconografia.

- Técnicas variadas: Utiliza pintura, desenho, performance e intervenção urbana, sem se limitar a suportes tradicionais.

- Expressão emocional: A arte é entendida como forma de cura e catarse, conforme afirma: “A arte foi o que me salvou”.

- Compromisso social: Atua como educador em comunidades ribeirinhas, promovendo o fortalecimento da autoestima e do sentimento de pertencimento por meio da arte.

A dimensão pedagógica de sua obra é evidenciada em projetos que, mais do que ensinar técnicas, promovem o desenvolvimento subjetivo e crítico dos participantes. Em especial, para jovens em situação de vulnerabilidade na região do baixo-madeira no Estado de Rondônia, a arte torna-se espaço de elaboração simbólica e reconstrução identitária.

A produção de Dutka lembra que é possível encontrar poesia no cotidiano e beleza na simplicidade. Ao viver no mesmo território que representa em suas telas, o artista eleva o cotidiano à condição de linguagem estética. Suas obras não são apenas visuais; são testemunhos de modos de vida, de ecossistemas e de culturas que resistem.

Nesse sentido, suas criações atuam como pontes entre o íntimo e o coletivo, entre o sensível e o político. A articulação entre arte, território e subjetividade aponta para uma pedagogia estética e afetiva, em que o ato criativo é também ato de resistência.

Flávio Dutka reafirma o papel da arte como memória sensível e como prática cultural contra o apagamento. Sua trajetória mostra que a verdadeira arte nasce do pertencimento, da escuta do ambiente e do respeito à terra onde se pisa.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise da obra de Flávio Dutka evidenciou a força de sua poética visual como espaço de articulação entre arte, memória e território. Em sua poética visual, a floresta não é exotismo nem cenário, mas território de sabedoria, resistência e condição de bem-estar coletivo. Dutka compreende que manter a floresta em pé é garantir a continuidade da vida e a preservação dos saberes ancestrais dos verdadeiros guardiões da natureza. Enraizada na paisagem amazônica e atravessada por vivências coletivas, sua produção revela um compromisso ético e estético que ultrapassa os limites da representação, propondo experiências de escuta, cura simbólica e reconstrução identitária, o que dialoga com Paulo Freire (1996) e bell hooks (2019) ao entender a arte como prática libertadora e valorização das vozes silenciadas respectivamente.

Ao transformar o cotidiano ribeirinho em matéria simbólica, Dutka não apenas registra, mas reencanta os modos de vida locais, ativando processos de pertencimento e valorização cultural. Sua arte, profundamente conectada ao território, atua como dispositivo pedagógico e afetivo, capaz de provocar deslocamentos sensíveis e leituras críticas do mundo. É uma obra que ultrapassa as fronteiras da representação do cotidiano e propõe uma experiência estética em que a paisagem amazônica deixa de ser apenas pano de fundo para se tornar memória viva, personagem sensível e expressão do sagrado naquilo que é essencial e ameaçado.

Sua arte, nesse sentido, denuncia silenciosamente as violências provocadas pelas queimadas e pelo desmatamento, sem recorrer a discursos panfletários, mas por meio de uma estética relacional, que convoca o espectador ao deslocamento sensível — tal como propõe Nicolas Bourriaud (2009), ao pensar a arte como forma de criar vínculos e experiências partilhadas.

O artista não se posiciona como observador externo que fala da Amazônia, mas como alguém que cria para a Amazônia, com afeto, escuta e pertencimento. Sua relação com os ribeirinhos é pautada por honestidade, sensibilidade espontânea e profundo respeito pelas pessoas, pelas águas, pelas plantas e pelos modos de vida locais. Ao transformar o cotidiano ribeirinho em matéria simbólica, Dutka não apenas o registra, mas o valoriza e reencanta, convidando o observador a sair de sua zona de conforto e reconhecer a potência cultural, espiritual e política da Amazônia viva. Em sua prática, ele materializa o que Arthur Danto (2006) define como a arte que transcende o objeto e se inscreve no campo do pensamento e da experiência.

Este estudo contribui para o campo da arte contemporânea na Amazônia ao destacar a importância de abordagens que considerem os atravessamentos subjetivos e territoriais nas práticas estéticas e educativas. Como desdobramentos futuros, propõe-se o aprofundamento das relações entre arte, ecologia e ancestralidade, bem como o incentivo a espaços educativos que valorizem a escuta poética como ferramenta de transformação social.

Porque às vezes é a arte que nos ensina a permanecer, mesmo quando tudo ao redor nos convida a partir. Porque um traço pode conter uma floresta, e uma lamparina pode iluminar mil ausências.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AMARAL, Aracy; BARBOSA, Ana Mae. Educação e arte brasileira. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981.

ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora. Tradução de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Pioneira, 1988.

ASSMANN, Jan. Cultura da memória. Tradução de Jorge Bastos. Petrópolis: Vozes, 2011.

BACHELARD, Gaston. A água e os sonhos: ensaio sobre a imaginação da matéria. São Paulo: Martins Fontes, 1994.

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2008. BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. 2. ed. Tradução de Antônio de Pádua Danesi. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

BARTHES, Roland. A morte do autor. In: BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Martins Fontes, 2004. p. 66–70.

BAUDRILLARD, Jean. O pacto de lucidez ou a inteligência do mal. Trad. Célia Neves e Leandro Durazzo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.

BAZIN, André. O que é o cinema? São Paulo: Brasiliense, 1985.

BERQUE, Augustin. Pensar a paisagem: do olhar à ação. Tradução de Pedro da Silveira. São Paulo: Perspectiva, 1994.

BERQUE, Augustin. Médiance: de milieux en paysages. Paris: Belin, 1994. BERQUE, Augustin. Ecoumène: Introdução à análise dos milieux humanos. Tradução de Pedro da Silveira. São Paulo: Editora Perspectiva, 2006.

BHABHA, Homi K. O local da cultura. Tradução de Myriam Ávila et al. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998.

BOURRIAUD, Nicolas. Estética relacional. Tradução de Marcelo Jacques de Moraes. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

CAMPOS, Haroldo de. A arte no horizonte do provável. São Paulo: Perspectiva, 2006. CAMPOS, Haroldo de. Transcriação: teoria e prática. São Paulo: Perspectiva, 2004.

CANCLINI, Néstor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 3. ed. São Paulo: EdUSP, 1997.

DANTO, Arthur C. A transfiguração do lugar-comum: uma filosofia da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. v. 1. São Paulo: Editora 34, 1995.

DEWEY, John. Arte como experiência. Tradução de João Queiroz e Luiz H. L. dos Santos. São Paulo: Martins Fontes, 2010.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Imagens apesar de tudo. Tradução de Federico Carotti e Guilherme Ghini. São Paulo: Editora 34, 2013.

DIDI-HUBERMAN, Georges. Diante do tempo: história da arte e anacronismo das imagens. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013.

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Trad. Paulo Neves. São Paulo: Editora 34, 1998.

DURAND, Gilbert. A imaginação simbólica. Tradução de H. C. de Lima Vaz. 2. ed. São Paulo: Vozes, 1997.

DUTKA, Flávio. Políptico A-MA-TA-DA-SE-DE-DE-NO-GUA-PO-RÉ, 2005. Porto Velho, RO. Nanquim em lâminas papel Vergé. Acervo do artista.

DUTKA, Flávio. Da série Ribeirinha, 2008 – 2010. Porto Velho, RO. Desenhos de Observação com bico de pena sobre papel. Acervo do artista.

DUTKA, Flávio. Da série Ecce Homo, 2012. São Paulo, SP. Nanquim sobre papel. Acervo do artista.

DUTKA, Flávio. Da série Alquimia, 2023. Porto Velho, RO. Técnica mista sobre tela. Acervo do artista.

DUTKA, Flávio. Da série Piracema, 2023. Porto Velho, RO. Técnica marcador sobre tela. Acervo do artista.

DUTKA, Flávio. Da série Réquiem, 2024. Porto Velho, RO. Técnica tinta acrílica sobre tela. Acervo do artista.

DUTKA, Flávio. Da série Um poema para Hokusai, 2025. Porto Velho, RO. Técnica mista e marcador sobre tela. Acervo do artista.

DUTKA, Flávio. Da série Metamorfose, 2025. Porto Velho, RO. Técnica mista sobre tela. Acervo do artista.

DUTKA, Flávio. Da série Roc-oco, 2025. Porto Velho, RO. Técnica mista sobre tela. Acervo do artista.

ELIADE, Mircea. O mito do eterno retorno: arquétipos e repetição. São Paulo: Edições Hermética, 1996.

ELIADE, Mircea. Imagens e símbolos: ensaios sobre o simbolismo mágico-religioso. Tradução de Rogério Fernandes. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

ECO, Umberto. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. Tradução de Ana Maria P. Mendes. São Paulo: Perspectiva, 1989.

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. Petrópolis: Vozes, 1988. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1995.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

GLOTFELTY, Cheryll; FROMM, Harold (Orgs.). Ecocrítica: marcos na ecologia literária. Tradução adaptada de The Ecocriticism Reader. São Paulo: Editora UNESP, 2021.

GOMBRICH, Ernst H. A história da arte. Tradução de Álvaro Cabral. São Paulo: LTC, 1999.

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: identidade, cultura e globalização. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.

HOOKS, bell. Ensinando a transgredir: a educação como prática da liberdade. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2003.

JUNG, Carl Gustav. O homem e seus símbolos. Tradução de Maria Lúcia G. Amstalden. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

KANDINSKY, Wassily. Do espiritual na arte. São Paulo: Martins Fontes, 1984.

KRISTEVA, Julia. Semiótica: uma introdução. Tradução de Tânia Pellegrini. São Paulo: Edusp, 1974.

MERLEAU-PONTY, Maurice. Fenomenologia da percepção. Tradução de Carlos Alberto Ribeiro de Moura. São Paulo: Martins Fontes, 2011.

NANCY, Jean-Luc. Corpus. Trad. Luiz Orlandi. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2008.

NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, n. 10, p. 7–28, 1993.

SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de linguística geral. São Paulo: Cultrix, 1996.

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo, razão e emoção. São Paulo: Hucitec, 2000.

VIVEIROS DE CASTRO, Eduardo. A inconstância da alma selvagem: e outros ensaios de antropologia. São Paulo: Cosac Naify, 2002.

WARBURG, Aby. Atlas Mnemosyne. Tradução comentada. Madrid: Akal, 2010.

1SALIN, Soniamar Santos. Me. Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e-mail: smar.salim@hotmail.com