THE DENTIST’S APPROACH TO CHILD VIOLENCE: A DOCUMENTARY ANALYSIS

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ar10202505101616

Keith Vitória Gomes Almeida¹; Ingrid Jatobá Magalhães; Lys Aparecida Dias Leal; Margarete Viana dos Santos; Maria Luisa Miranda Sampaio; Wolney Gomes Almeida; Cristina de Carvalho Guedes²; Gabriel Bastos Teixeira3.

RESUMO

A violência infantil é um grave problema de saúde pública e uma violação dos direitos humanos, com impactos físicos, psicológicos e sociais de longo prazo. No contexto da saúde bucal, o cirurgião-dentista ocupa posição estratégica na identificação de casos suspeitos, especialmente devido à frequência de lesões na região orofacial. O presente trabalho teve como objetivo analisar a atuação do cirurgião-dentista na identificação, notificação e encaminhamento de casos de violência infantil, com base em uma análise documental de artigos científicos e documentos institucionais. A metodologia adotada incluiu a seleção de publicações nas bases Gov.Br, Centro Marista de Defesa da Infância, SciELO, SciSpace e Google Acadêmico, priorizando textos publicados na última década. A análise evidenciou que os profissionais de saúde bucal, embora legalmente obrigados a notificar, muitas vezes enfrentam inseguranças e lacunas formativas que dificultam a efetivação dessa prática. Os principais sinais e sintomas observáveis no exame odontológico incluem lesões compatíveis com abuso físico, sexual ou negligência, os quais requerem registro técnico e notificação imediata às autoridades competentes. Conclui-se que a capacitação contínua, o fortalecimento das redes de proteção e a integração entre os serviços de saúde são fundamentais para garantir a proteção das vítimas e a eficácia da resposta institucional frente à violência infantil.

Palavras-chave: Violência infantil. Saúde bucal. Notificação compulsória. Cirurgião-dentista. Sinais e sintomas.

ABSTRACT

Child abuse is a serious public health problem and a violation of human rights, with long-term physical, psychological and social impacts. In the context of oral health, dentists occupy a strategic position in identifying suspected cases, especially due to the frequency of injuries in the orofacial region. This study aimed to analyze the role of dentists in identifying, reporting and referring cases of child abuse, based on a documentary analysis of scientific articles and institutional documents. The methodology adopted included the selection of publications from the Gov.Br, Centro Marista de Defesa da Infância, SciELO, SciSpace and Google Scholar databases, prioritizing texts published in the last decade. The analysis showed that oral health professionals, although legally required to report cases, often face insecurities and training gaps that hinder the implementation of this practice. The main signs and symptoms observed in dental examinations include injuries consistent with physical or sexual abuse or neglect, which require technical registration and immediate notification to the competent authorities. It is concluded that continuous training, strengthening of protection networks and integration between health services are essential to guarantee the protection of victims and the effectiveness of the institutional response to child abuse.

Keywords: Child abuse. Oral health. Compulsory notification. Dentist. Signs and symptoms.

1 INTRODUÇÃO

A violência infantil configura-se como uma grave violação dos direitos humanos e um problema de saúde pública de grande complexidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), trata-se do uso intencional da força física ou do poder, real ou em ameaça, contra crianças ou adolescentes, que resulte ou tenha alta probabilidade de resultar em dano à saúde, desenvolvimento ou dignidade da vítima (Organização Mundial da Saúde, 2002). Em âmbito nacional, apesar da existência de avanços legislativos como o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a ratificação da Convenção sobre os Direitos da Criança, o Brasil continua a registrar elevados índices de violência contra crianças e adolescentes. As manifestações de violência abrangem formas físicas, psicológicas, sexuais, negligência, violência moral e patrimonial, muitas vezes ocorrendo no espaço intrafamiliar (Rocha Neto et al., 2022).

A compreensão contemporânea da violência evoluiu para além da identificação de lesões físicas evidentes, passando a reconhecer também as formas mais sutis de agressão, muitas vezes percebidas pela vítima de maneira subjetiva. Essa abordagem demanda dos profissionais de saúde, inclusive da equipe de saúde bucal (Esb) da Atenção Primária à Saúde (APS), um olhar atento não apenas às manifestações clínicas, mas também às narrativas e experiências relatadas pelos usuários (Machineski, 2023). Assim, cabe às equipes da APS, enquanto principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS), a responsabilidade pela identificação precoce, acolhimento qualificado, manejo e encaminhamento dos casos de violência infantil, fortalecendo a atuação em rede e a integralidade do cuidado (Leite et al., 2023).

No contexto da atuação odontológica, o papel do cirurgião-dentista, assim como dos auxiliares e técnicos em saúde bucal, ganha destaque, uma vez que muitas lesões decorrentes de maus-tratos se manifestam na região de cabeça, face, boca e pescoço. Além dos sinais físicos visíveis, alterações comportamentais como retraimento, ansiedade, medo e agressividade também devem ser observadas pelos profissionais, reforçando a necessidade de uma abordagem holística e humanizada. A identificação de indícios de violência durante atendimentos odontológicos, seja por meio da anamnese, exame clínico ou escuta qualificada, impõe ao profissional de saúde bucal o dever ético e legal de realizar a notificação compulsória aos órgãos competentes, conforme estabelece a legislação vigente (Ministério da Saúde, 2016).

A atuação do cirurgião-dentista e da equipe de saúde bucal no enfrentamento da violência infantil não se limita à identificação e notificação dos casos. Inclui também a promoção de ações educativas e preventivas junto à comunidade, à escola e aos serviços de saúde, buscando construir ambientes seguros e fortalecer os direitos das crianças e adolescentes. A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente – reforça esse compromisso, ao integrar a atenção odontológica às demais ações de promoções da saúde e proteção social (Brasil, 2024).

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo geral analisar o papel do cirurgião-dentista na identificação, notificação e encaminhamento de casos de violência infantil, considerando os aspectos legais e práticos envolvidos em sua atuação na rede de proteção. Especificamente, pretende-se investigar as medidas de proteção disponíveis para as vítimas de violência infantil após a notificação realizada pelos dentistas, explorar a aplicação da legislação vigente relacionada à violência infantil no contexto odontológico e identificar os principais sinais e sintomas indicativos de violência infantil que podem ser reconhecidos pelos profissionais de saúde bucal. A relevância deste estudo reside na necessidade de fortalecer a atuação dos profissionais da odontologia como agentes de proteção integral às crianças e adolescentes, ampliando a capacidade de reconhecimento precoce das situações de violência, reduzindo a subnotificação dos casos e promovendo a efetividade dos direitos fundamentais previstos na legislação brasileira e nos tratados internacionais de direitos humanos.

2 MATERIAL E MÉTODOS

2.1 Tipo de Estudo

O trabalho apresentado trata-se de uma análise documental com enfoque na atuação do cirurgião dentista frente à violência infantil, na identificação, notificação e encaminhamento desses casos.

2.2 Estratégia de Busca e Fonte de Dados

Para a revisão de literatura apresentada, utilizou-se a base de dados em artigos científicos e documentos técnicos em fontes institucionais e bases acadêmicas como Gov.Br, Centro Marista de Defesa da Infância, Google Acadêmico, SciSpace e SciELO.

2.3 Critérios de inclusão e exclusão

2.3.1 Critérios de inclusão

Foram incluídos artigos e documentos publicados preferencialmente na última década, nos idiomas inglês e português. A seleção baseou-se na presença dos seguintes termos de busca: “Violência infantil”, “Saúde bucal”, “Notificação compulsória”, “Cirurgião-dentista”, “Sinais e sintomas”. Foram considerados somente estudos com relação direta ao tema proposto, metodologia clara e aplicável ao objetivo do trabalho.

2.3.2 Critérios de exclusão

Foram excluídos estudos que não apresentavam relação direta com o tema e publicações com metodologia imprecisa ou ausente.

2.4 Análise de Documentos

A análise foi conduzida com base na leitura crítica dos documentos selecionados, buscando identificar as contribuições teóricas e normativas relacionadas à atuação do cirurgiãodentista na detecção e enfrentamento da violência infantil, com foco nas obrigações legais e nas possibilidades de atuação multidisciplinar.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 Histórico da Violência Infantil: Contexto Global e Brasileiro

A violência infantil, atualmente reconhecida como grave violação de direitos humanos, historicamente foi tratada de maneira permissiva ou inviabilizada, variando conforme as normas sociais, culturais e econômicas de cada época. Em sociedades antigas, como a grega e a romana, o conceito de infância como uma fase distinta da vida era praticamente inexistente. Crianças eram frequentemente tratadas como propriedades dos pais, sujeitas a castigos severos, exploração econômica e, em alguns casos, ao infanticídio, prática socialmente aceita em determinados contextos (Silva, 2023).

Ao longo da Idade Média, a situação das crianças permaneceu precária. Elas eram vistas como adultos em miniatura e muitas vezes submetidas a condições de trabalho extenuantes, servidão e abusos diversos. Embora a influência da religião cristã tenha fomentado iniciativas como a criação de orfanatos e asilos para crianças abandonadas, essas ações estavam longe de representar uma compreensão moderna dos direitos da infância (Silva, 2017).

Com a Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, novos desafios emergiram para a população infantil. O trabalho de crianças tornou-se prática comum em fábricas, minas e lavouras, frequentemente em condições insalubres e perigosas. Nesse período, os maus-tratos e a exploração de menores eram amplamente ignorados em nome do progresso econômico. No entanto, as mudanças sociais e a urbanização impulsionaram o surgimento de movimentos filantrópicos e organizações de proteção infantil, especialmente em países como Inglaterra e Estados Unidos, que começaram a pressionar por regulamentações do trabalho infantil e a garantia da educação básica (Schumacher, 2016).

No final do século XIX e início do século XX, a infância passou a ser reconhecida como uma etapa única do desenvolvimento humano, merecendo proteção especial. A Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança, adotada pela Liga das Nações em 1924, representou um marco ao reconhecer a necessidade de proteger as crianças contra abandono, exploração e maustratos, influenciando legislações nacionais em diferentes países (Silva, 2023).

Paralelamente às mudanças globais, no Brasil, a percepção sobre a infância e a violência contra crianças também passou por transformações significativas. Durante o período colonial, práticas de exploração e violação de direitos eram comuns, particularmente entre filhos de escravizados e indígenas. Essas crianças eram frequentemente submetidas a maus-tratos, exploração sexual e trabalho forçado, em um cenário de intensa desigualdade social (Rocha Neto et al., 2022).

O primeiro avanço legislativo relevante ocorreu com o Código de Menores de 1927, que estabeleceu medidas de proteção para menores em situação de abandono ou delinquência.

Contudo, esse instrumento jurídico era fortemente influenciado por uma visão punitiva, priorizando a correção comportamental em detrimento da promoção de direitos (Silva, 2017). Foi apenas a partir da segunda metade do século XX, impulsionado por movimentos sociais e pela influência de organismos internacionais, que o Brasil começou a adotar uma perspectiva mais abrangente de proteção infantil.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a Declaração dos Direitos da Criança de 1959 reafirmaram a necessidade de proteger os menores contra qualquer forma de violência, inspirando alterações legislativas em diversos países, inclusive no Brasil (Rocha Neto et al., 2022). A partir desses marcos, o país revisou suas políticas públicas, culminando na elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em 1990.

Apesar dos avanços normativos, a violência contra crianças permanece um problema grave no Brasil, agravado por fatores como desigualdade social, acesso limitado à educação de qualidade e persistência da violência estrutural. Dados epidemiológicos recentes reforçam a magnitude do problema. De 2011 a 2021, foram notificados 254.980 casos de violência infantil em crianças de 0 a 4 anos e 146.577 casos de crianças de 5 a 9 anos, conforme o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (Correia, 2023). As formas mais comuns de violência reportadas nesse período foram a negligência, seguida pela violência física e sexual, sendo a residência o principal local de ocorrência das agressões (Centro Marista de Defesa da Infância, 2024). A análise por perfil demográfico revela que as meninas representam 84% das vítimas de violência sexual registradas, sendo que a maioria dos casos ocorre entre crianças de 0 a 9 anos (Ministério da Saúde, 2024). Em relação à raça/cor, predomina a ocorrência entre crianças pardas (42,2%) e brancas (39%) (Ministério da Saúde, 2024). A violência infantil também se mostra mais prevalente entre populações em situação de vulnerabilidade social, indicando uma forte associação com desigualdades socioeconômicas (Centro Marista de Defesa da Infância, 2024; Ministério da Saúde, 2024). A elevada subnotificação, estimada em apenas 10% dos casos, e os impactos da pandemia de Covid-19, que reduziram a identificação precoce das situações de violência, sugerem que a real dimensão do problema pode ser ainda maior.

Além do ECA, outras legislações e programas nacionais foram implementados com o objetivo de fortalecer a proteção infantil. A Lei Maria da Penha, ao abordar a violência doméstica, contribui indiretamente para a proteção de crianças expostas a esse tipo de ambiente.

Iniciativas como o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) também se destacam como esforços relevantes no combate à exploração econômica de menores (Silva, 2023).

Em termos globais, a Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1989 e ratificada pelo Brasil em 1990, consolidou compromissos internacionais voltados à promoção e defesa dos direitos das crianças, influenciando diretamente a legislação e as políticas públicas nacionais (Schumacher, 2016).

O século XXI trouxe novos desafios à proteção infantil, impulsionados pela globalização e pelo avanço das tecnologias de comunicação. A exploração sexual online, o tráfico de menores e outras formas emergentes de violência exigem respostas rápidas, coordenadas e inovadoras por parte dos Estados e da sociedade civil (Silva, 2017).

Assim, o percurso histórico da violência contra crianças, tanto em âmbito global quanto brasileiro, demonstra que, apesar dos avanços legislativos e sociais, a construção de um ambiente plenamente protetivo para a infância permanece um desafio constante. A superação desse cenário requer vigilância contínua, políticas públicas eficazes e o fortalecimento das redes de proteção social, visando assegurar o pleno desenvolvimento de crianças e adolescentes (Silva, 2023).

3.2 A Emergência do Tema da Violência Infantil nos Serviços de Saúde

O Reconhecimento da violência infantil como um problema de saúde pública consolidou-se apenas na segunda metade do século XX. Anteriormente, essa violência era frequentemente tratada como uma questão privada ou disciplinar, sem receber a devida atenção das autoridades sanitárias e dos profissionais de saúde. O aumento da visibilidade de casos graves e a produção de evidências científicas demonstrando os efeitos adversos da violência no desenvolvimento físico, emocional e social das vítimas foram fatores determinantes para essa mudança de perspectiva (Crovato, 2017).

Um marco fundamental nesse processo foi a publicação, em 1962, do estudo “Battered Child Syndrome” (Síndrome da Criança Espancada), conduzido pelo pediatra americano C. Henry Kempe. O trabalho evidenciou a existência de crianças com lesões físicas graves causadas intencionalmente por seus cuidadores, desafiando a ideia dominante de que tais lesões eram acidentes. Esse estudo teve impacto significativo na prática clínica, promovendo uma mudança no olhar dos profissionais de saúde e legisladores para a necessidade de identificar sinais de abuso infantil (Cezar et al., 2015).

No contexto do enfrentamento da violência infantil pelos serviços de saúde, tornou-se essencial a compreensão dos diferentes tipos de violência que acometem crianças e adolescentes. Segundo o Ministério da Saúde (2024), a violência contra crianças pode ser classificada em física, sexual, psicológica, negligência, patrimonial e moral. A violência física manifesta-se por meio de lesões corporais, como hematomas, fraturas e queimaduras; a violência sexual envolve ações que forçam a criança a manter ou presenciar atos sexuais, frequentemente acompanhadas de mudanças comportamentais; a violência psicológica referese a agressões verbais, ameaças, humilhações e isolamento social, que podem resultar em ansiedade, depressão e baixa autoestima; a negligência refere-se à omissão no atendimento às necessidades básicas da criança, como alimentação, saúde e segurança; a violência patrimonial abrange a destruição ou retenção de bens ou documentos pessoais; e a violência moral envolve a difamação, calúnia e disseminação de informações falsas que atentem contra a dignidade da criança, inclusive por meios eletrônicos. A identificação dos sinais físicos, psicológicos e comportamentais relacionados a essas formas de violência tornou-se parte essencial da prática dos profissionais de saúde, exigindo uma abordagem holística e interdisciplinar (Ministério da Saúde, 2024; Centro Marista de Defesa da Infância, 2024).

Além dos avanços na legislação, os currículos de formação em saúde passaram a incluir, ainda que de forma limitada, conteúdos sobre violência infantil. Inicialmente, o foco concentrou-se na identificação de sinais físicos, como fraturas ou hematomas incompatíveis com as explicações fornecidas pelos cuidadores. Com o tempo, houve ampliação para a abordagem dos aspectos psicológicos e comportamentais, reconhecendo a complexidade do fenômeno e a necessidade de uma atuação interdisciplinar no cuidado à criança (Crovato, 2017).

O papel da Organização Mundial da Saúde (OMS) foi central na promoção de diretrizes globais para a prevenção da violência contra crianças e adolescentes. Em 2002, a OMS publicou a World Report on Violence and Health, que dedicou um capítulo à violência infantil, destacando suas causas, consequências e estratégias de prevenção. O relatório enfatizou a necessidade de os sistemas de saúde se envolverem ativamente na identificação e resposta a casos de violência, incluindo a criação de programas de prevenção baseados em evidências (Moreira et al., 2024).

Outro documento importante foi o INSPIRE: Seven Strategies for Ending Violence Against Children, lançado pela OMS em 2016. Este guia apresentou um conjunto de estratégias para prevenir a violência infantil, com destaque para a capacitação de profissionais de saúde na identificação e notificação de casos, além da integração dos serviços de saúde, educação e assistência social em redes de proteção à criança (Crovato, 2017).

No Brasil, a implementação de políticas de notificação obrigatória e de capacitação em saúde avançou significativamente com a criação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (SIPIA). Esse sistema facilitou o registro e acompanhamento de casos de violência contra crianças e adolescentes, promovendo maior articulação entre os serviços de saúde, educação e proteção social (Silveira et al., 2021).

A integração da temática da violência infantil nos serviços de saúde também levou ao desenvolvimento de linhas de cuidado específicas, como os Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij), que oferecem suporte psicológico e psiquiátrico às crianças vítimas de violência. Essas iniciativas refletem a importância de uma abordagem interdisciplinar e centrada na vítima, que leve em consideração suas necessidades físicas e emocionais (Cezar et al., 2015).

As universidades e instituições de ensino também desempenharam um papel crucial na disseminação do tema. Muitos cursos de medicina, enfermagem, odontologia e psicologia passaram a incluir disciplinas ou módulos específicos sobre violência infantil, incentivando os futuros profissionais a adotarem uma postura mais proativa e sensível na identificação e manejo dos casos. Essa abordagem acadêmica tem o potencial de transformar a maneira como os serviços de saúde lidam com a violência infantil, promovendo maior eficiência e empatia no atendimento (Silveira et al., 2021).

A criação de núcleos e comitês de proteção à infância dentro de hospitais e clínicas representa outro avanço importante. Compostos por equipes multiprofissionais, esses núcleos atuam como pontos focais para a identificação e encaminhamento de casos de violência, assegurando que as vítimas recebam atendimento integral e que as notificações sejam devidamente encaminhadas às autoridades competentes (Cezar et al., 2015).

Embora muitos progressos tenham sido alcançados, ainda persistem lacunas na formação e na atuação dos profissionais de saúde no enfrentamento da violência infantil. Pesquisas indicam que muitos profissionais se sentem inseguros ao lidar com casos suspeitos, seja por medo de represálias, desconhecimento das normativas legais ou dificuldades em abordar as famílias de maneira adequada. Essas barreiras evidenciam a necessidade de programas contínuos de capacitação e suporte técnico (Moreira et al., 2024).

A emergência do tema da violência infantil nos serviços de saúde também impulsionou a criação de campanhas públicas de conscientização, como o maio Laranja no Brasil, dedicado ao enfrentamento do abuso e da exploração sexual de crianças e adolescentes. Essas campanhas desempenham um papel fundamental na mobilização da sociedade e na redução do estigma associado à denúncia de casos de violência (Crovato, 2017).

Em nível global, o reconhecimento da violência infantil como um problema de saúde pública resultou na elaboração de tratados e convenções internacionais, como a Convenção sobre os Direitos da Criança de 1989, que estabelece a proteção contra todas as formas de violência como um direito fundamental. Esses acordos incentivam os países a adotar medidas legislativas, educacionais e sociais para enfrentar o problema, reforçando a responsabilidade dos serviços de saúde nesse contexto (Moreira et al., 2024).

A inclusão do tema da violência infantil nos serviços de saúde representa um avanço relevante na proteção dos direitos das crianças. No entanto, para que essa inclusão seja plenamente eficaz, é necessário um compromisso contínuo com a capacitação profissional, a articulação intersetorial e o fortalecimento das políticas públicas. Dessa maneira, será possível construir um sistema de saúde mais preparado para identificar, notificar e prevenir a violência infantil, contribuindo para o bem-estar e a segurança das crianças e adolescentes.

3.3 Sinais e Sintomas Indicativos de Violência Infantil

A identificação precoce da violência infantil faz parte de um dos pilares da atuação dos profissionais de saúde, em especial daqueles que integram a Atenção Primária à Saúde. Reconhecer os sinais e sintomas associados aos maus-tratos permite a interrupção do ciclo de violência e o encaminhamento oportuno da criança às redes de proteção. No contexto odontológico, a atenção deve ser redobrada, considerando que grande parte das lesões decorrentes de agressões se manifesta na região da cabeça, face, boca e pescoço, áreas diretamente examinadas durante a prática clínica (Ministério da Saúde, 2024).

O indivíduo que sofreu agressão, ao ser levado para tratamento odontológico, oferece ao dentista uma oportunidade única de identificar indícios de maus-tratos. Acredita-se que a maioria dos ferimentos decorrentes de violência infantil se concentre na região orofacial, tornando o atendimento odontológico um momento estratégico para suspeição clínica. Os sinais gerais incluem lesões ditas como “acidentais” que não são compatíveis com o estágio de desenvolvimento psicomotor da criança, ou que não podem ser justificadas pelo relato do cuidador. Outros sinais relevantes são a presença de lesões em diferentes estágios de cicatrização, lesões simétricas ou bilaterais, e lesões localizadas em regiões geralmente protegidas do corpo, como costas, nádegas, parte interna das coxas e pescoço (Melani et al., 2015; Lira et al., 2022).

As manifestações orofaciais mais frequentemente associadas ao abuso infantil incluem hematomas e lacerações nos lábios, equimoses, arranhões, cicatrizes persistentes, lesões nas comissuras labiais que podem indicar o uso de mordaças, além de queimaduras causadas por alimentos ou objetos quentes. Fraturas dentárias, avulsões, lacerações de tecidos moles da cavidade oral, alterações na posição dentária e dor sem causa aparente também são achados relevantes. Sinais de fraturas passadas ou recentes em maxila e mandíbula, como nas regiões de côndilos, ramos ou sínfise, também são sugestivos, podendo ocasionar má-oclusões incomuns decorrentes de traumas anteriores (Rover et al., 2020).

O dentista deve estar atento ainda a ferimentos localizados em regiões próximas à cavidade oral, como hemorragias de retina, ptose palpebral, hematomas periorbitais, contusões ou fraturas nasais, e lesões timpânicas associadas a hematomas na orelha, todos esses achados podem ser observados durante o exame de cabeça e pescoço. Marcas de mordida humana são sinais importantes e devem ser fotografadas acompanhada de uma régua milimetrada para documentação e possível comparação forense.

Lesões bucais decorrentes de doenças sexualmente transmissíveis também devem ser objeto de atenção do cirurgião-dentista durante a avaliação clínica. A gonorreia é considerada a infecção sexualmente transmissível mais frequente entre crianças vítimas de abuso, podendo manifestar-se nos lábios, língua, palato, face e, principalmente, na região da faringe. As lesões variam de eritemas a ulcerações, podendo apresentar-se como vesículo-pustulares ou pseudomembranosas. O papilomavírus humano (HPV), por sua vez, pode provocar lesões únicas ou múltiplas, geralmente pedunculadas e com aspecto de couve-flor. A presença de sífilis, embora rara em crianças, também deve ser considerada: pápulas nos lábios ou na pele da região perioral podem indicar infecção pelo Treponema pallidum, sendo sua detecção fortemente sugestiva de violência sexual. Eritema e petéquias persistentes nos palatos duro e mole ou no assoalho da boca são sinais clínicos relevantes de prática de sexo oral forçado e não devem ser negligenciados.

Além do abuso físico e sexual, o cirurgião-dentista também deve estar atento aos casos de negligência odontológica, caracterizada pela omissão persistente dos responsáveis em buscar tratamento para condições clínicas evidentes, como cárie dentária não tratada, infecções bucais, dor persistente ou traumatismos na região orofacial. A negligência pode ainda ser identificada pela recusa injustificada em seguir um plano terapêutico viável previamente proposto. No entanto, é importante considerar que barreiras socioeconômicas, intelectuais ou culturais, como a naturalização da cárie ou a falta de recursos para o acesso ao serviço, podem interferir na busca por cuidados, sendo necessário diferenciar ausência de cuidado intencional da ausência de acesso.

Os principais indicadores clínicos de negligência odontológica incluem a presença de cárie rampante não tratada, relato de dor crônica sem procura por atendimento, infecções ou traumas recorrentes afetando a região orofacial, além da interrupção ou ausência de continuidade no tratamento já iniciado. Nesses casos, cabe ao profissional avaliar o contexto da família, registrar adequadamente suas observações e proceder à notificação compulsória quando houver indícios de negligência dolosa ou recorrente.

Além da observação clínica e do reconhecimento dos sinais físicos e comportamentais, alguns aspectos adicionais devem ser considerados para o correto diagnóstico de situações de violência infantil. A coerência entre os achados clínicos e a história relatada pelo responsável e pela própria criança é um elemento crítico na avaliação odontológica. Sempre que possível, recomenda-se que a criança seja entrevistada separadamente dos cuidadores, a fim de evitar influências, constrangimentos ou omissões. Os responsáveis, por sua vez, devem ser ouvidos posteriormente, permitindo a confrontação cuidadosa dos relatos. Também é relevante, sempre que viável, buscar informações sobre o período em que o abuso pode ter ocorrido, a frequência dos episódios e a existência de situações anteriores semelhantes.

O registro dos achados deve ser feito de forma detalhada, técnica e objetiva. A descrição minuciosa do ferimento, sua localização, forma, tamanho, coloração e estado de cicatrização deve ser incluída no prontuário odontológico. Sempre que possível, recomenda-se a obtenção de fotografias clínicas e radiografias das estruturas envolvidas, respeitando os princípios éticos e legais do atendimento. As imagens e registros devem conter informações sobre a posição anatômica, aparência e gravidade das lesões, compondo um conjunto documental que pode ser fundamental para o encaminhamento da criança à rede de proteção e para eventual responsabilização judicial do agressor.

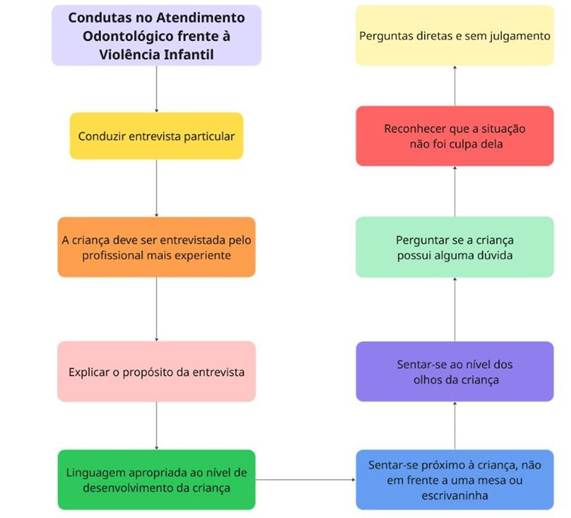

A fim de orientar a conduta profissional em situações clínicas com indícios de maustratos, apresenta-se na figura 01, um fluxograma com condutas e recomendações que devem ser levadas em consideração durante o atendimento odontológico em casos de suspeita ou confirmação de violência infantil.

Figura 01- Condutas no Atendimento Odontológico frente à Violência Infantil

3.4 A Importância da Notificação Obrigatória nos Casos de Violência Infantil

A notificação compulsória de casos de violência infantil constitui uma das estratégias centrais para garantir a proteção de vítimas e promover a responsabilização dos agressores. Adotada em diversos países, essa prática visa identificar precocemente situações de risco e acionar as redes de proteção social. Historicamente, o reconhecimento da violência contra crianças como uma questão de saúde pública e de direitos humanos foi determinante para a implementação dessa medida, hoje considerada indispensável na luta contra abusos e negligências (Marcolino, 2019).

A obrigatoriedade da notificação é respaldada por marcos legais internacionais e nacionais. A Convenção sobre os Direitos da Criança, adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1989 e ratificada pelo Brasil em 1990, estabelece a proteção contra todas as formas de violência como um direito fundamental das crianças (Da Silva et al., 2024). No cenário brasileiro, a criação da Lei nº 10.778/2003, que tornou obrigatória a notificação de casos de violência contra mulheres, incluindo meninas, foi um marco importante. Posteriormente, a Portaria nº 1.271/2014 do Ministério da Saúde ampliou essa obrigatoriedade, abrangendo todas as formas de violência contra crianças e adolescentes e detalhando os procedimentos para o registro e encaminhamento dos casos (Marcolino, 2019).

Antes disso, a Portaria nº 1968/2001 do Ministério da Saúde já havia estabelecido a notificação compulsória de casos de violência doméstica, sexual e/ou outras violências interpessoais como responsabilidade dos serviços de saúde. Em complemento, a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violência e a Política de Redução da Violência e dos Acidentes na Infância e Adolescência, instituídas em 16 de maio de 2001, definiram estratégias para as três instâncias governamentais, reforçando a articulação entre vigilância, assistência e promoção da saúde.

É fundamental destacar que a notificação compulsória não é limitada aos casos confirmados, mas se estende às situações de suspeita de violência. Esse princípio busca prevenir a continuidade dos abusos e assegurar a proteção integral das vítimas, resguardando a atuação ética e legal dos profissionais de saúde (Ministério da Saúde, 2024). A notificação, nesse contexto, não configura denúncia criminal, mas sim um ato de proteção, mantendo o sigilo das informações prestadas (Ministério da Saúde, 2016).

Além de proteger diretamente as vítimas, a notificação compulsória tem como finalidade tornar visível a magnitude do fenômeno da violência infantil, gerar dados epidemiológicos e subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas de prevenção e enfrentamento (Ministério da Saúde, 2016; 2017).

Todos os profissionais de saúde têm o dever de notificar casos suspeitos ou confirmados de violência, independentemente da categoria profissional. Preferencialmente, a notificação deve ser realizada pelo profissional que primeiro atendeu a vítima. Contudo, a responsabilidade final é institucional, cabendo à unidade de saúde assegurar que a comunicação ocorra de maneira adequada (Ministério da Saúde, 2016).

O atendimento à vítima deve ocorrer de maneira ética, respeitosa e acolhedora, considerando que a violência pode gerar sentimentos de medo, vergonha e retraimento. A abordagem humanizada é fundamental para que a criança ou adolescente se sinta segura e protegida durante o atendimento e o processo de notificação (Ministério da Saúde, 2016).

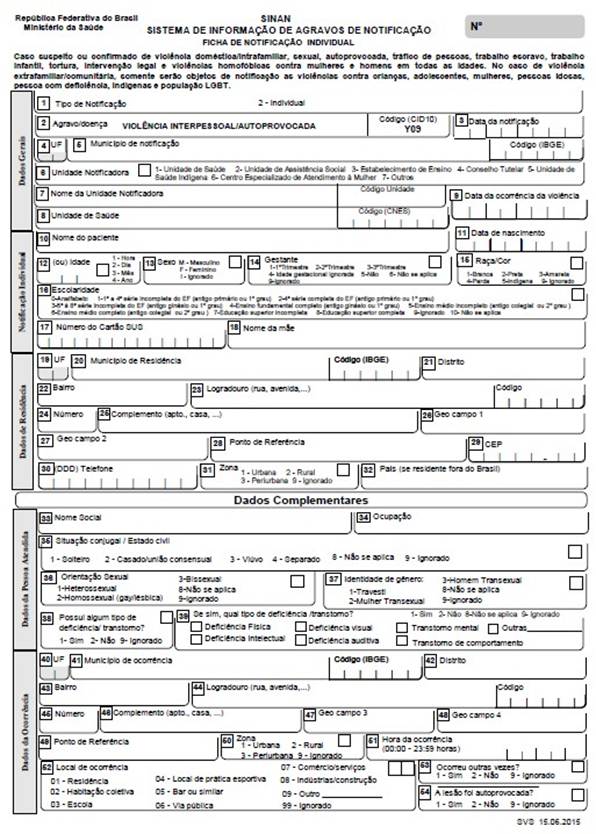

No Brasil, a notificação compulsória dos casos de violência interpessoal e autoprovocada utiliza a Ficha de Notificação de Violência Interpessoal e Autoprovocada, padronizada pelo Ministério da Saúde.

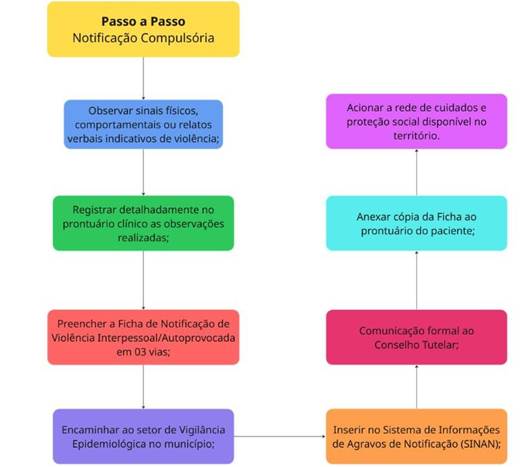

Inicialmente, ao observar sinais físicos, comportamentais ou relatos verbais indicativos de violência, o profissional deve registrar detalhadamente no prontuário clínico as observações realizadas, utilizando linguagem técnica e objetiva, sem emitir juízos de valor. Em seguida, como mostra na figura 02, deve-se preencher a ficha específica, que deve ser encaminhada ao setor de Vigilância Epidemiológica no município e inserida no Sistema de Informações de Agravos de Notificação (SINAN).

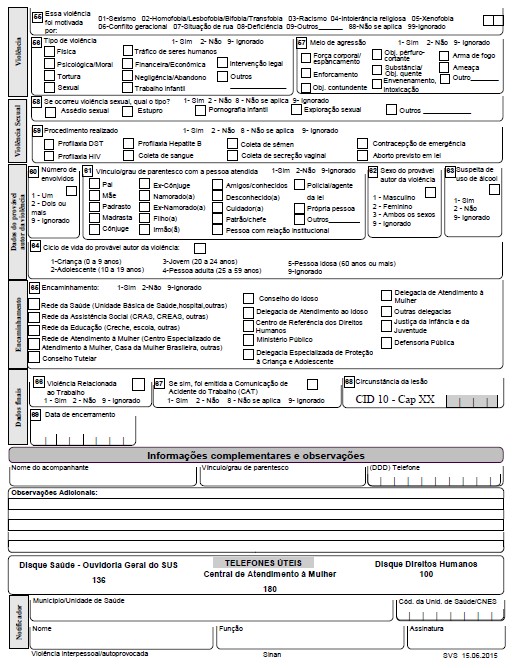

As informações também alimentam o Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes (VIVA), que orienta a formulação de políticas públicas, a figura 03, a seguir, resume de forma esquemática os casos de notificação.

Além disso, é obrigatória a comunicação formal ao Conselho Tutelar, mediante relatório específico elaborado pela equipe de saúde. Cada serviço deve seguir seus protocolos internos de notificação, estabelecendo fluxos que garantem a confidencialidade das informações e a proteção da criança ou adolescente (Ministério da Saúde, 2016; 2017).

Figura 02- Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada

Figura 02- Ficha de Notificação de Violência Interpessoal/Autoprovocada (Continuação)

Figura 03 – Objeto de Notificação Viva/Sinan

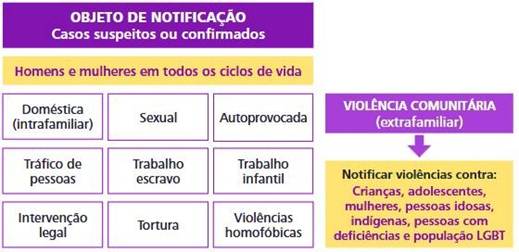

Considerando que muitos profissionais ainda enfrentam dificuldades para compreender e executar adequadamente esse processo, a seguir, na figura 04, apresenta-se um fluxograma com o passo a passo da notificação compulsória, visando orientar de forma clara e objetiva a conduta recomendada.

Figura 04 – Passo a Passo da Notificação Compulsória

Da mesma forma, a ficha de notificação compulsória deve ser preenchida em três vias:

a via original deve ser enviada ao serviço de Vigilância em Saúde ou Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde; a segunda via deve ser encaminhada ao Conselho Tutelar e/ou às autoridades competentes, como a Vara da Infância e Juventude ou o Ministério Público; e a terceira via deve permanecer arquivada na unidade de saúde. A cópia da ficha deve obrigatoriamente ser anexada ao prontuário do paciente.

A comunicação ao Conselho Tutelar deve ser realizada pela via mais ágil possível, e em casos de abuso sexual com interrupção da gravidez, o caso deve ser obrigatoriamente comunicado ao Ministério Público, conforme previsto no Código Penal (art. 128, II), no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990, art. 13), e nas diretrizes do Ministério da Saúde (Portaria GM/MS nº 2.561/2020).

O prazo para a notificação é semanal para casos gerais, e de até 24 horas nos casos de violência sexual e tentativa de suicídio, dada a gravidade e a necessidade de intervenção imediata (Ministério da Saúde, 2016).

É importante destacar que medidas devem ser adotadas para garantir a segurança dos profissionais que realizam a notificação, assegurando que eles não sofram represálias por parte dos agressores ou da família da vítima. O sigilo é um dos principais instrumentos de proteção, tanto para o profissional quanto para a criança envolvida (Ministério da Saúde, 2016; 2017).

A notificação compulsória desempenha papel fundamental não apenas no atendimento individual às vítimas, mas também na articulação das redes de proteção social. Ao formalizar a notificação, o profissional aciona mecanismos institucionais que possibilitam o encaminhamento da criança para serviços especializados, como Conselhos Tutelares, Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSij) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), proporcionando acolhimento psicológico, proteção e acompanhamento social (Marcolino, 2019).

No âmbito da atuação odontológica, a notificação assume especial importância, uma vez que muitos sinais de violência, como lesões orofaciais, fraturas dentárias e hematomas na região de cabeça e pescoço, podem ser detectados em consultórios odontológicos. Cirurgiõesdentistas, assim como demais profissionais de saúde, possuem a obrigação legal de notificar situações suspeitas ou confirmadas de violência, sob pena de incorrerem em infrações éticas, administrativas, civis e penais (Da Silva et al., 2024; Ministério da Saúde, 2024).

O seguimento da criança ou adolescente e de sua família deve ocorrer até a alta, com planejamento individualizado de cuidado. É fundamental que os profissionais acionem a rede de cuidados e proteção social disponível no território, incluindo os serviços da saúde, da assistência social e da defesa dos direitos, conforme as necessidades identificadas em cada caso.

Dessa maneira, a notificação compulsória se consolida como instrumento essencial na defesa dos direitos das crianças e adolescentes, exigindo dos profissionais de saúde não apenas conhecimento técnico, mas também compromisso ético, sensibilidade diante da complexidade que envolve a violência infantil e responsabilidade na comunicação de casos às autoridades competentes.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência infantil representa um fenômeno complexo que ultrapassa a dimensão individual e exige respostas institucionais articuladas. O presente estudo, ao analisar os fundamentos legais, operacionais e éticos da notificação compulsória, destaca o papel estratégico do cirurgião-dentista na identificação de situações de violência, sobretudo diante da frequência de manifestações clínicas na região orofacial. Sua atuação ultrapassa o cuidado clínico e se insere em um contexto ampliado de proteção social.

Notificar é um dever legal e ético, mas também um ato de compromisso com a infância. A partir da notificação derivam ações no âmbito das redes de atenção e proteção, voltadas à promoção da saúde, à prevenção de reincidências e à construção de linhas de cuidado integradas às pessoas em situação de violência. Além disso, a notificação compulsória possibilita a produção de dados que fornecem a formulação e o monitoramento de políticas públicas em nível local e nacional, contribuindo para decisões mais efetivas e baseadas em evidências.

Apesar dos avanços normativos, o trabalho evidenciou desafios significativos: a ausência de formação adequada, a insegurança dos profissionais quanto ao fluxo de notificação e a fragilidade na articulação entre os setores envolvidos. A construção de redes coordenadas, sistematizadas e comprometidas com a prevenção continua sendo um ponto crítico. Tal desafio demanda esforços conjuntos e efetivos entre os diversos setores saúde, assistência social, educação, sistema de justiça e sociedade civil para garantir respostas rápidas, integradas e humanizadas.

Assim, conclui-se que fortalecer a atuação do cirurgião-dentista frente à violência infantil exige investimentos em educação permanente, inserção de conteúdo específico nos currículos de graduação, consolidação de fluxos institucionais claros e ampliação do diálogo intersetorial. As contribuições deste trabalho residem justamente na sistematização de orientações e fundamentos que podem auxiliar tanto a prática profissional quanto a formulação de estratégias institucionais voltadas ao enfrentamento da violência contra crianças e adolescentes.

Ao cumprir suas atribuições legais, éticas e clínicas, o profissional de odontologia não apenas assegura o cuidado individual, mas contribui de forma efetiva para a transformação do contexto social, colaborando com a construção de um ambiente mais seguro e digno para o desenvolvimento pleno da infância.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Código Penal. Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Define os crimes e as penas no Brasil. Diário Oficial da União: seção 1, Rio de Janeiro, 31 dez. 1940.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988.

BRASIL. Convenção sobre os Direitos da Criança. Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. Promulga a Convenção sobre os Direitos da Criança, assinada em Nova York em 20 de novembro de 1989. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 22 nov. 1990.

BRASIL. Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 jul. 1990.

BRASIL. Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990. Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 31 dez. 1990.

BRASIL. Lei nº 10.778, de 24 de novembro de 2003. Estabelece a notificação compulsória, no território nacional, de casos de violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos ou privados. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 25 nov. 2003.

BRASIL. Ministério da Saúde. A equipe de saúde bucal e o enfrentamento das violências. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. 44 p. ISBN 978-65-5993-680-9.

BRASIL. Ministério da Saúde. Linha de cuidado para a atenção integral à saúde de crianças, adolescentes e suas famílias em situação de violência: orientação para gestores e profissionais de saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2016.

BRASIL. Ministério da Saúde. Notificação de violências interpessoais e autoprovocadas. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2017. 22 p.

BRASIL. Ministério da Saúde. Notificações de violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil, 2015 a 2021. Boletim Epidemiológico, v. 54, n. 8, 29 fev. 2024. Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Brasília, DF.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.662, de 6 de julho de 1995. Torna obrigatória a notificação de casos de violência contra crianças e adolescentes pelos profissionais de saúde. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 7 jul. 1995.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.271/GM/MS, de 6 de junho de 2014. Institui a notificação compulsória de violência interpessoal e autoprovocada no âmbito do SUS. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 9 jun. 2014.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017. Aprova a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 22 set. 2017.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM/MS nº 2.561, de 16 de setembro de 2020. Dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da interrupção da gravidez nos casos previstos em lei. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 24 set. 2020.

CADÊ PARANÁ. Violências contra crianças e adolescentes em dados: Relatório a partir de informações do Sipia, Sinan e Disque 100. Centro Marista de Defesa da Infância, 2024.

CARVALHO, Mariana Gabriele Velozo de et al. Diagnóstico de abuso infantil no atendimento odontológico: uma análise das manifestações orais e indicadores de maustratos. Research, Society and Development, v. 12, n. 12, e14121243846, 2023.

CORREIA, João Victor de Paula. Violência infantil: o perfil epidemiológico no Brasil a partir de dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 2023. 57 f. Dissertação (Mestrado em Odontologia) — Universidade Federal de Minas Gerais, Faculdade de Odontologia, Belo Horizonte, 2023. Orientadora: Profª Dra. Patrícia Maria de Pereira de Araújo Zarzar. Coorientadora: Profª Dra. Raquel Conceição Ferreira.

CROVATO, Cristina Apparecida dos Santos et al. A notificação compulsória da violência e seus desafios no processo de trabalho dos profissionais de saúde das unidades básicas de saúde da família em Uberlândia/MG. 2017.

DA SILVA, Rayane Vitória Magalhães et al. O Papel do Cirurgião-Dentista na Identificação e Notificação do Abuso Sexual Infantil. Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences, v. 6, n. 10, p. 4116-4133, 2024.

HERRERA, Lara Maria et al. Cartilha sobre violência doméstica contra crianças e adolescentes para o cirurgião-dentista. 1. ed. São Paulo: Edição dos Autores; OFLab – Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, 2015. 23 p. il. color.

LIRA, Alessandra Guimarães et al. Abuso infantil: principais manifestações orofaciais e como intervir – revisão da literatura. Revista Cathedral, v. 4, n. 1, 2022.

MARCOLINO, Emanuella de Castro. Análise da atuação do (a) enfermeiro (a) nos três níveis de atenção à saúde sob a ótica da Linha de Cuidado para atenção integral a crianças e adolescentes em situação de violência. 2019.

MOREIRA, Pollyanna Barbosa Muzzi et al. Violência sexual infantil no Brasil: uma análise utilizando os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) de 2011 a 2021 e capacitação sobre abuso infantil. 2024.

ROCHA NETO, et al. Violência Sexual Infantil Intrafamiliar no Brasil e quais Medidas de Enfrentamento tomadas pelo Poder Público neste Processo. 2022.

ROVER, Aline de Lima Pereira et al. Violência contra a criança: indicadores clínicos na odontologia. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 6, n. 7, p. 43738-43750, jul. 2020.

SCHUMACHER, Gabriela Souza. Bioética, violência e proteção à criança e ao adolescente: um estudo sobre a percepção dos profissionais de saúde. 2016.

SILVA, Cintia Aparecida da. A percepção dos educadores sociais da Instituição LBV de Ribeirão Preto sobre a questão da violência contra crianças e adolescentes. Mestrado em Saúde e Educação, 2017.

SILVA, Leticia Cristina de Souza et al. Manifestações orofaciais da violência infantil. 2018.

SILVA, Mayane Alves da. Violação dos Direitos da Criança e do Adolescente. 2023.

SILVEIRA, Manuela Dara da et al. Revisão de literatura sobre a atuação da enfermagem na identificação e no combate aos danos causados pela violência sexual contra a criança e o adolescente. 2021.

SPILLER, Lora R. Orofacial manifestations of child maltreatment: a review. Dental Traumatology, v. 40, supl. 2, p. 10–17, 2024. DOI: 10.1111/edt.12852.

PAULO, Rui; ALBUQUERQUE, Pedro B.; BULL, Ray. Entrevista de crianças e adolescentes em contexto policial e forense: uma perspectiva do desenvolvimento. Psychology: Reflexão e Crítica, v. 28, n. 3, p. 623–631, 2015.

¹Discente do curso de Odontologia da Faculdade de Ilhéus, Centro de Ensino Superior, Ilhéus, Bahia. E-mail: keithvitoriagomes@gmail.com;

²Docente do curso de Odontologia da Faculdade de Ilhéus, Centro de Ensino Superior, Ilhéus, Bahia. E-mail: cricguedes@hotmail.com.