OBESITY FIGURES IN BRAZIL IN THE LAST 10 YEARS AND THE IMPORTANCE OF INDIRECT CALORIMETRY IN THE MANAGEMENT OF CRITICALLY OBESE PATIENTS

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/fa10202507092247

Dr. Matheus Fonseca Lima1

Orientador: Dr. Wellington Luiz2

RESUMO

Nas últimas décadas, o Brasil vivenciou um aumento expressivo na prevalência da obesidade, com impactos significativos na saúde pública e nos desfechos clínicos em unidades de terapia intensiva (UTIs). Este estudo observacional e retrospectivo analisou dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS) entre 2014 e 2023, revelando aumento na mortalidade associada à obesidade, especialmente entre adultos de meia-idade e em populações vulneráveis. Paralelamente, foi realizada uma revisão da literatura sobre o uso da calorimetria indireta (CI) na prescrição nutricional de pacientes obesos críticos. A CI mostrou-se superior às fórmulas preditivas tradicionais, permitindo uma estimativa mais precisa do gasto energético e associando-se à redução da mortalidade, do tempo de ventilação mecânica e de complicações infecciosas. Conclui-se que a incorporação sistemática da CI pode representar um avanço relevante no manejo clíniconutricional do paciente obeso em terapia intensiva, contribuindo para melhores desfechos clínicos e otimização dos recursos assistenciais.

Palavras-chave: Obesidade. Calorimetria. Terapia Intensiva.

ABSTRACT

In recent decades, Brazil has experienced a significant increase in obesity prevalence, with major impacts on public health and clinical outcomes in intensive care units (ICUs). This observational and retrospective study analyzed data from the Brazilian Mortality Information System (SIM/DATASUS) from 2014 to 2023, showing a rising trend in obesity-related mortality, particularly among middle-aged adults and vulnerable populations. Additionally, a literature review was conducted on the use of indirect calorimetry (IC) in the nutritional management of critically ill obese patients. IC proved superior to traditional predictive formulas, providing a more accurate estimation of energy expenditure and being associated with reduced mortality, mechanical ventilation duration, and infectious complications. The findings support the systematic implementation of IC as a valuable tool in the clinical-nutritional management of obese patients in ICUs, with the potential to improve outcomes and optimize healthcare resources.

Keywords: Obesity. Calorimetry. Intensive Care.

1. INTRODUÇÃO

A obesidade é uma condição médica caracterizada pelo acúmulo excessivo de tecido adiposo no organismo. É uma das principais preocupações de saúde pública no Brasil e no mundo. Seu diagnóstico é comumente realizado por meio do índice de massa corporal (IMC), calculado pela razão entre o peso (em quilogramas) e o quadrado da altura (em metros). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o IMC permite classificar os indivíduos em diferentes categorias: valores entre 18,5 e 24,9 kg/m² são considerados normais; entre 25,0 e 29,9 kg/m² indicam sobrepeso; entre 30,0 e 34,9 kg/m², obesidade grau I; entre 35,0 e 39,9 kg/m², obesidade grau II; e valores iguais ou superiores a 40,0 kg/m² configuram obesidade grau III, também conhecida como obesidade mórbida. Essa classificação é amplamente utilizada por sua simplicidade e utilidade clínica, embora não distinga a distribuição da gordura corporal nem diferencie massa magra de massa gorda (BRASPEN, 2023).

Recentemente, os critérios diagnósticos da obesidade passaram a considerar não apenas o índice de massa corporal (IMC), mas também a composição corporal, a distribuição de gordura e o impacto metabólico do excesso de adiposidade. Essa mudança reflete um entendimento mais amplo e clínico da obesidade como uma doença crônica e multifatorial, cuja gravidade não pode ser determinada exclusivamente pelo IMC. Diretrizes atualizadas, como as propostas pela Associação Americana de Endocrinologia Clínica (AACE), sugerem que a avaliação da obesidade deve incluir marcadores como a circunferência abdominal, a presença de comorbidades associadas (como diabetes tipo 2, hipertensão e dislipidemia) e medidas funcionais ou metabólicas (GARVEY et al., 2016). Essa abordagem permite uma estratificação mais precisa do risco e o direcionamento de intervenções terapêuticas mais eficazes.

Há uma tendência crescente e persistente ao longo da última década.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), indicam que, entre os anos de 2003 e 2019, a prevalência de obesidade entre adultos mais que dobrou, saltando de 12,2 % para 26,8 %. No mesmo período, o excesso de peso passou a afetar 60,3 % da população adulta brasileira, o que corresponde a aproximadamente 96 milhões de indivíduos (IBGE, 2020). O levantamento mais recente do World Obesity Atlas (2025), publicação de referência internacional, estimou que 68 % da população brasileira apresenta excesso de peso, sendo que 31 % já se enquadram nos critérios de obesidade (WORLD OBESITY FEDERATION, 2025).

Esse panorama é ainda mais alarmante quando se considera a associação da obesidade com comorbidades relevantes, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes tipo 2, dislipidemias, apneia do sono e doenças cardiovasculares.

Entre 2006 e 2016, por exemplo, a obesidade no Brasil aumentou em 60 %, enquanto a prevalência de diabetes saltou de 5,5 % para 8,9 %, e a de hipertensão de 22,5 % para 25,7 % (BRASIL, 2017). Esses dados corroboram a noção de que a obesidade deve ser compreendida não apenas como um fator de risco isolado, mas como elemento central de uma verdadeira sindemia – termo utilizado para descrever a interação sinérgica entre condições biológicas e fatores sociais e ambientais, que intensificam mutuamente seus efeitos deletérios sobre a saúde (BRASIL, 2022).

Estudos prospectivos, como os realizados pela Fiocruz Brasília, estimam que, se mantida a tendência atual de crescimento, até o ano de 2044 quase metade dos adultos brasileiros será obesa e três quartos da população terão excesso de peso. Tal cenário poderá acarretar mais de 10 milhões de novos casos de doenças crônicas relacionadas à obesidade e cerca de 1,2 milhão de mortes adicionais (FIOCRUZ BRASÍLIA, 2024). A gravidade desses dados impõe a necessidade de ações estruturadas que envolvam tanto medidas de prevenção quanto estratégias de intervenção terapêutica eficazes, especialmente nos ambientes hospitalares.

No contexto da terapia intensiva, a obesidade representa um desafio clínico e nutricional substancial. Pacientes obesos em unidades de terapia intensiva (UTI) apresentam alterações metabólicas e fisiológicas importantes que tornam a estimativa de suas necessidades energéticas particularmente complexa. Nesse cenário, a calorimetria indireta desponta como o método mais acurado e recomendado para a avaliação do gasto energético em pacientes críticos, especialmente entre os indivíduos com obesidade (DICKERSON et al., 2022). Trata-se de uma técnica que quantifica o consumo de oxigênio (VO₂) e a produção de dióxido de carbono (VCO₂) a fim de calcular, por meio da equação de Weir, o gasto energético basal de forma personalizada. Diferente das estimativas teóricas, a CI proporciona uma avaliação real das necessidades energéticas, permitindo a adequação mais precisa da prescrição nutricional em pacientes com perfis metabólicos diversos e variáveis (REHAL; TATUCU-BABET; OOSTERVELD, 2023). Diretrizes nacionais e internacionais apontam a CI como o padrão ouro na prescrição calórico-proteica para pacientes graves, em especial aqueles com obesidade, sarcopenia, inflamação sistêmica ou alterações hormonais (BRASPEN, 2023).

Estudos recentes demonstram que o uso da calorimetria indireta no ajuste da terapia nutricional está associado à melhora de desfechos clínicos relevantes, como redução da mortalidade, menor tempo de ventilação mecânica, redução do tempo de permanência em UTI e menor incidência de complicações infecciosas. Além disso, há evidências de que a oferta calórica guiada por CI contribui para uma recuperação funcional mais rápida, com preservação da massa magra e melhoria na qualidade de vida pós-internação (WATANABE et al., 2024). Portanto, a implementação da CI na prática clínica não só pode representar um avanço técnico na individualização do cuidado, como também se alinhar aos princípios de segurança e eficácia terapêutica exigidos na medicina intensiva contemporânea.

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivos principais, por um lado, revisar e sistematizar os dados relativos à evolução da obesidade no Brasil nos últimos dez anos, destacando suas implicações epidemiológicas e sanitárias, e, por outro, discutir a relevância da calorimetria indireta como ferramenta para o manejo nutricional de pacientes críticos obesos, com base nas melhores evidências científicas disponíveis. Com isso, pretende-se contribuir para o aprimoramento das práticas clínicas em unidades de terapia intensiva, promovendo uma assistência nutricional mais precisa, segura e eficaz para essa população de risco crescente.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional e retrospectivo, com base nos dados disponíveis na plataforma DATASUS, bem como uma revisão com base em análise de dados secundários, com o objetivo de descrever a evolução da obesidade no Brasil nos últimos dez anos e discutir a importância da calorimetria indireta no manejo nutricional de pacientes obesos em unidades de terapia intensiva (UTI), à luz das evidências científicas disponíveis.

A primeira etapa da pesquisa consistiu na coleta de dados epidemiológicos sobre obesidade no Brasil entre os anos de 2014 e 2023. Para isso, foi utilizado o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), mantido pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). A busca foi realizada com filtros específicos para o período de interesse (2014 a 2023), incluindo recortes por faixa etária, sexo, cor/raça e local de residência. Os dados extraídos dizem respeito à mortalidade por causas associadas à obesidade (CID E66), com o intuito de identificar padrões temporais e demográficos relevantes para o perfil epidemiológico da população afetada. As informações obtidas foram organizadas em tabelas e gráficos para análise descritiva, permitindo observar tendências e variações ao longo da última década.

A segunda etapa do trabalho consistiu em uma revisão da literatura científica voltada à discussão da aplicabilidade e eficácia da calorimetria indireta no cuidado nutricional de pacientes críticos com obesidade. A busca bibliográfica foi realizada na base de dados PubMed, utilizando os seguintes descritores controlados (MeSH terms) e palavras-chave: (“Indirect Calorimetry”[MeSH Terms] OR “indirect calorimetry”) AND (“Obesity”[MeSH Terms] OR “obese patients”) AND (“Intensive Care Units”[MeSH Terms] OR “critical illness”) AND (“Length of Stay”[MeSH Terms] OR “hospital stay” OR “ICU stay”) AND (“Mortality”[MeSH Terms] OR “mortality”). A seleção dos estudos foi feita com base em critérios de relevância temática, ano de publicação (preferencialmente nos últimos dez anos), tipo de estudo (ensaios clínicos, revisões sistemáticas, metanálises e diretrizes) e disponibilidade em texto completo.

Foram incluídos artigos que abordassem especificamente o uso da calorimetria indireta na avaliação do gasto energético em pacientes críticos obesos e que relacionassem seu uso a desfechos clínicos relevantes, como mortalidade, tempo de internação em UTI, tempo de ventilação mecânica, complicações infecciosas e recuperação funcional. Estudos que tratavam de outras populações ou que não faziam associação direta entre o método e desfechos clínicos foram excluídos da análise.

Ao final da triagem e leitura crítica dos artigos selecionados, os achados foram organizados de forma temática, buscando-se integrar os dados obtidos com a análise epidemiológica previamente realizada. Assim, os resultados e a discussão foram estruturados de modo a oferecer uma visão abrangente sobre os impactos clínicos da obesidade em pacientes críticos e as vantagens do uso da calorimetria indireta na prescrição nutricional individualizada.

3. RESULTADOS

A análise dos dados extraídos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) revela um crescimento considerável na mortalidade atribuída à obesidade e outras formas de hiperalimentação no Brasil entre os anos de 2014 e 2023. No total, foram registrados 32.332 óbitos com esta causa básica no período. A distribuição anual evidencia uma tendência crescente, com aumento expressivo principalmente a partir de 2018. O número de óbitos passou de 2.430 em 2014 para um pico de 4.570 em 2021, com uma leve queda nos anos seguintes: 3.679 em 2022 e 3.606 em 2023. A Figura 1 ilustra graficamente essa progressão ascendente, marcada por um salto relevante entre 2019 e 2021, período coincidente com a pandemia de COVID-19, que sabidamente agravou desfechos clínicos em indivíduos com obesidade.

Figura 1. Número de óbitos por obesidade no Brasil, por ano de residência (2014– 2023). Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

Quanto ao perfil demográfico dos óbitos, observou-se predominância do sexo feminino, com 19.331 registros (59,8%) frente a 13.001 do sexo masculino (40,2%). Essa diferença sugere maior impacto da obesidade na mortalidade de mulheres, possivelmente associada a fatores hormonais, metabólicos e desigualdades no acesso aos cuidados de saúde.

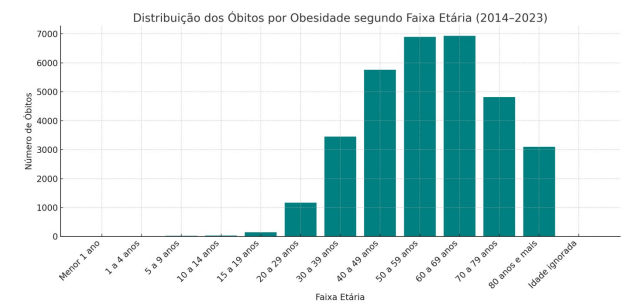

A análise por faixa etária mostra que a obesidade resulta em mortalidade precoce significativa, com maior concentração dos óbitos entre 30 e 69 anos de idade. As faixas de 50 a 59 anos (6.896 óbitos), 60 a 69 anos (6.929 óbitos) e 40 a 49 anos (5.763 óbitos) concentraram, juntas, aproximadamente 60% das mortes registradas. Ainda assim, foram identificados óbitos em faixas etárias extremamente jovens, incluindo 6 casos em menores de 1 ano, 15 entre 1 e 4 anos e 30 entre 10 e 14 anos, evidenciando a presença de obesidade grave com risco de vida já na infância.

No que tange à cor/raça, observou-se que pessoas brancas representaram 54,9% dos óbitos (n=17.758), seguidas por pessoas pardas com 10.723 registros (33,2%). A população preta respondeu por 9,1% das mortes (n=2.932), enquanto indígenas e amarelos representaram frações menores (47 e 101 óbitos, respectivamente). Houve ainda 771 casos com raça/cor ignorada. Esses dados revelam uma distribuição desigual do impacto da obesidade na mortalidade entre os diferentes grupos populacionais, o que pode refletir desigualdades sociais, ambientais e de acesso ao cuidado em saúde.

Em conjunto, os achados demonstram que a obesidade tem impactado negativamente a saúde da população brasileira de maneira crescente na última década, afetando majoritariamente pessoas em idade economicamente ativa, com expressiva carga de mortalidade em grupos vulneráveis. Esses resultados reforçam a necessidade de estratégias de manejo mais eficazes, especialmente no contexto do paciente crítico, onde a utilização de tecnologias como a calorimetria indireta pode representar uma ferramenta valiosa para a individualização da terapia nutricional e, possivelmente, para a melhoria de desfechos clínicos. Um segundo gráfico será apresentado a seguir para detalhar a distribuição dos óbitos por faixa etária.

Figura 2. Distribuição dos óbitos por obesidade segundo faixa etária no Brasil (2014– 2023). Fonte: MS/SVS/CGIAE – Sistema de Informações sobre Mortalidade – SIM.

A Figura 2 demonstra visualmente o impacto expressivo da obesidade como causa básica de morte entre adultos de meia-idade, com picos entre 50 e 69 anos, confirmando o caráter crônico e progressivo da condição. Também chama atenção a ocorrência de óbitos em faixas etárias jovens, evidenciando que a obesidade grave pode ser letal em todas as fases da vida, o que acentua a

importância de políticas públicas eficazes e intervenções clínicas mais precisas, como a individualização da terapia nutricional via calorimetria indireta, especialmente em contextos de maior complexidade clínica como as UTIs.

4. DISCUSSÃO

A crescente prevalência da obesidade no Brasil nas últimas décadas tem transformado significativamente o perfil dos pacientes admitidos em unidades de terapia intensiva (UTIs), trazendo novos desafios ao manejo nutricional, especialmente entre aqueles em estado crítico (MOOCK et al., 2010). A identificação precisa das necessidades energéticas desses indivíduos é fundamental, pois tanto a superalimentação quanto a subalimentação podem agravar o prognóstico. Nesse cenário, a calorimetria indireta (CI) tem emergido como a ferramenta mais precisa para estimar o gasto energético em pacientes graves, sobretudo em indivíduos obesos, cuja composição corporal altera substancialmente as estimativas baseadas em fórmulas preditivas tradicionais.

Um estudo retrospectivo conduzido durante 52 meses em uma UTI de adultos, foram analisados 219 pacientes, dos quais 73 (33,3 %) apresentavam obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²) e 146 (66,7 %) eram eutróficos. Entre os obesos, 72,6 % tinham IMC entre 30 e 35 kg/m², enquanto apenas 13,7 % eram obesos mórbidos (IMC > 40 kg/m²). O escore mediano do APACHE II foi significativamente superior no grupo obeso (16,0 versus 12,0; p < 0,05), assim como o tempo mediano de permanência na UTI (7,0 versus 5,0 dias; p < 0,05). Não houve diferença estatisticamente significativa na mortalidade real entre obesos e eutróficos (38,4 % vs. 30,1 %; p = 0,28), nem entre a mortalidade observada e a prevista pelo APACHE II nos dois grupos; curiosamente, o maior desvio (razão entre mortalidade observada e esperada = 2,0) foi registrado em pacientes com IMC > 40 kg/m², apesar de sua pequena representatividade (n = 10). Esses dados sugerem que, embora a obesidade não eleve a mortalidade em UTIs, está associada a maior gravidade ao ingresso e a hospitalizações mais prolongadas, o que pode afetar significativamente indicadores de qualidade assistencial (MOOCK et al., 2010).

A utilização das equações preditivas tradicionais, como Harris-Benedict, Mifflin-St. Jeor e outras fórmulas baseadas em peso ideal ou ajustado, frequentemente resulta em erros significativos de estimativa, com discrepâncias superiores a 20 % em relação ao real gasto energético (MURRAY et al., 2023; ZUSMAN et al., 2019). Essa imprecisão pode conduzir a um quadro de subalimentação, associado a maior tempo de ventilação mecânica, aumento de infecções hospitalares, atraso na reabilitação e, consequentemente, a um prolongamento do tempo de internação hospitalar, com elevação dos custos assistenciais (CASTRO et al., 2023).

Diversos estudos demonstram que o uso da CI está associado a melhores desfechos clínicos em pacientes críticos. A metanálise de Watanabe et al. (2024) revelou que a nutrição guiada por CI reduz significativamente a mortalidade em 28 dias (RR = 0,81; IC 95%: 0,68–0,96; p = 0,01), além de promover maior alcance da meta calórica (OR = 2,18; p < 0,001) e menor tempo de ventilação mecânica (redução média de 2,9 dias; p = 0,003). Esses achados corroboram os resultados de outras metanálises, como as de Duan et al. (2021), que também relataram redução de mortalidade (RR = 0,83; p = 0,02) e infecções (RR = 0,75; p = 0,03), e de Pertzov et al. (2022), que destacaram um impacto ainda mais expressivo na redução da mortalidade (RR = 0,74; p = 0,004).

No contexto brasileiro, as diretrizes atualizadas da BRASPEN reforçam a importância do uso da CI como padrão ouro para determinação do gasto energético, especialmente entre pacientes obesos, nos quais a utilização de fórmulas baseadas em peso ideal frequentemente leva à inadequação da oferta calórica (CASTRO et al., 2023). Essa inadequação foi observada por Vest et al. (2019), que verificaram uma discrepância média de ±23% entre os valores estimados por fórmulas e os medidos por CI em pacientes obesos ventilados mecanicamente. Apenas 36% desses pacientes atingiram as metas calóricas no quinto dia de internação, e a subalimentação foi significativamente associada a maior tempo de ventilação (p = 0,03).

Além dos benefícios clínicos diretos, o uso da CI pode favorecer a personalização do cuidado nutricional em UTIs. No EAT-ICU trial, Allingstrup et al. (2017) mostraram que a intervenção com nutrição guiada por metas precoces (usando CI) permitiu uma oferta mais adequada de energia e proteína nos primeiros sete dias (29 vs. 21 kcal/kg/dia, p < 0,001), com redução no tempo de internação (12 vs. 14 dias, p = 0,03). Embora não tenha havido impacto significativo na qualidade de vida no 90º dia (p = 0,33), o estudo destacou o potencial de intervenções nutricionais precoces e personalizadas em influenciar desfechos relevantes.

Especificamente na população obesa, estudos como os de Nelson e Van Way III (2012) e Soares (2021) defendem uma abordagem hipocalórica e hiperproteica, com oferta calórica entre 65% e 70% do gasto energético aferido por CI e ingestão proteica de até 2,5 g/kg/dia de peso ajustado. Tal estratégia visa prevenir complicações metabólicas, preservar a massa muscular e reduzir tempo de internação e ventilação mecânica.

Outro ponto relevante é a associação entre CI e melhora funcional. De Azevedo et al. (2021) mostraram que a combinação de ingestão proteica elevada e mobilização precoce resultou em melhor desempenho funcional (p = 0,02), com menor tempo para alcançar a posição sentada (5,1 vs. 6,8 dias, p = 0,01), embora sem impacto significativo na mortalidade (p = 0,46). De forma semelhante, Elizabeth et al. (2024) demonstraram em idosos críticos que o uso de CI associado a ciclismo passivo reduziu complicações infecciosas (16,7% vs. 33,3%, p = 0,05) e preservou massa magra (p = 0,04).

Apesar desses achados promissores, a revisão de Dickerson et al. (2022) evidencia lacunas relevantes na prática clínica, como a subutilização da CI, ausência de padronização na prescrição calórica e escassez de estudos longitudinais que avaliem os efeitos da nutrição guiada por CI em desfechos de longo prazo. Rehal et al. (2023) acrescentam que o uso seletivo da CI, embora financeiramente mais viável em alguns contextos, pode deixar de beneficiar justamente aqueles pacientes em maior risco de erro estimativo — como os obesos.

Portanto, frente aos desafios impostos pelo crescente número de pacientes obesos nas UTIs brasileiras e considerando os robustos benefícios clínicos associados ao uso da calorimetria indireta, justifica-se sua incorporação mais ampla e sistemática como ferramenta essencial no manejo nutricional desses indivíduos. Tal medida não apenas promove maior precisão terapêutica, mas também se alinha a princípios de segurança, custo-efetividade e humanização do cuidado intensivo (KAMEL, 2024; VAN ZANTEN; DE WAELE; WISCHMEYER, 2019; ZUSMAN et al., 2016).

Tabela 1. Resumo dos achados sobre o papel da calorimetria no manejo de pacientes críticos.

| REFERÊNCIA | METODOLO GIA | PARTICIPANTES | DADOS ESTATÍSTICOS | CONCLUSÃO |

| ALLINGSTRUP et al., 2017 | Ensaio clínico randomizado | N=203 (Intervenção: 102; Controle: 101) | Sem diferença significativa na mortalidade (p=0,48); maior entrega calórica no grupo intervenção | Nutrição precoce guiada por metas não reduziu mortalidade, mas melhorou entrega calórica. |

| DE AZEVEDO et al., 2021 | Ensaio clínico randomizado | N=140 (Alta proteína + exercício: 70; Controle: 70) | Melhora da força muscular e maior mobilidade (p<0,05) | Alta ingestão proteica e mobilização precoce melhoram desfechos funcionais, mas sem foco específico em obesos. |

| DUAN et al., 2021 | Revisão sistemática e metanálise | N=1071 (7 estudos incluídos) | Redução significativa da mortalidade hospitalar (RR=0,77; IC 95%: 0,60–0,98) | Calorimetria indireta associada à menor mortalidade em pacientes críticos. |

| ELIZABETH et al., 2024 | Ensaio clínico piloto | N=34 (Calorimetria + mobilização: 17; Controle: 17) | Tendência à preservação da função física e menor perda de massa magra | Calorimetria indireta combinada à mobilização ativa mostra tendência positiva em idosos. |

| PERTZOV et al., 2022 | Revisão sistemática e metanálise | N=1329 (9 estudos incluídos) | Redução de 23%na mortalidade hospitalar (RR=0,77; p=0,03) | Nutrição guiada por calorimetria reduz mortalidade em pacientes críticos. |

| ZUSMAN et al., 2016 | Coorte retrospectiva | N=1172 (sem divisão clara por grupo) | Consumo adequado de calorias e proteínas associado a menor mortalidade (p<0,05) | Melhor adequação calórica/proteica reduz mortalidade em críticos; calorimetria recomendada. |

| WATANABE et al., 2024 | Revisão sistemática e metanálise | N=1536 (11 estudos incluídos) | RR para mortalidade hospitalar 0,78 (IC95%: 0,62–0,98); melhora na adequação energética | Calorimetria reduz mortalidade e melhora entrega energética em pacientes críticos. |

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas últimas décadas, a prevalência da obesidade no Brasil apresentou crescimento contínuo e preocupante, refletindo uma tendência global que afeta diretamente o perfil epidemiológico da população. No contexto hospitalar, particularmente em unidades de terapia intensiva, a obesidade representa um desafio adicional ao manejo clínico e nutricional, exigindo estratégias individualizadas e baseadas em evidências.

A análise dos estudos apresentados evidencia que a utilização da calorimetria indireta no manejo do paciente obeso crítico não apenas melhora a acurácia na estimativa do gasto energético, mas também está associada a importantes desfechos clínicos. Revisões sistemáticas e metanálises indicam uma redução significativa da mortalidade hospitalar quando a terapia nutricional é guiada por essa ferramenta. Ensaios clínicos também apontam benefícios funcionais, como preservação da massa magra e melhora da mobilidade, especialmente quando a intervenção é combinada com estratégias como mobilização precoce e oferta adequada de proteínas. Esses achados reforçam a necessidade de incorporar a calorimetria indireta como prática padrão no suporte nutricional do paciente obeso crítico, sobretudo diante das limitações dos métodos preditivos convencionais. Além disso, a implementação de condutas baseadas em medições objetivas contribui para a segurança e eficácia das intervenções nutricionais, alinhando-se às diretrizes nacionais e internacionais.

Portanto, diante do crescimento expressivo da obesidade no Brasil nos últimos 10 anos e da complexidade do cuidado intensivo, a incorporação rotineira da calorimetria indireta emerge como uma ferramenta essencial para o manejo clínico nutricional preciso, com impacto positivo em desfechos relevantes como mortalidade, funcionalidade e recuperação do paciente obeso crítico.

6. REFERÊNCIAS

ALLINGSTRUP, M. et al. Early goal-directed nutrition versus standard of care in adult intensive care patients: the single-centre, randomised, outcome assessor-blinded EAT-ICU trial. Intensive care medicine, v. 43, p. 1637-1647, 2017.

CASTRO, M. et al. Diretriz BRASPEN de terapia nutricional no paciente grave. Braspen Journal, v. 38, n. 2, Supl 2, p. 0-0, 2023.

AZEVEDO, J. et al. High-protein intake and early exercise in adult intensive care patients: a prospective, randomized controlled trial to evaluate the impact on functional outcomes. BMC anesthesiology, v. 21, p. 1-9, 2021.

DICKERSON, R. et al. Obesity and critical care nutrition: current practice gaps and directions for future research. Critical Care, v. 26, n. 1, p. 283, 2022.

DUAN, J. et al. Energy delivery guided by indirect calorimetry in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. Critical Care, v. 25, p. 1-10, 2021.

ELIZABETH, N. et al. Indirect calorimetry directed feeding and cycling in the older ICU population: a pilot randomised controlled trial. BMC anesthesiology, v. 24, n. 1, p. 171, 2024.

GARVEY, W. Timothy et al. American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Comprehensive Clinical Practice Guidelines for Medical Care of Patients with Obesity. Endocrine Practice, [S.l.], v. 22, n. Suppl 3, p. 1–203, 2016

KAMEL, A. Measurement and estimation of energy in the critically ill. Current Opinion in Critical Care, v. 30, n. 2, p. 186-192, 2024.

MOOCK, M. et al. O impacto da obesidade no tratamento intensivo de adultos. Revista Brasileira de Terapia Intensiva, v. 22, p. 133-137, 2010.

MURRAY, G. et al. Comparison of predictive equations and indirect calorimetry in critical care: Does the accuracy differ by body mass index classification?. Nutrition in Clinical Practice, v. 38, n. 5, p. 1124-1132, 2023.

NELSON, B.; VAN WAY , C. Nutrition in the critically-ill obese patient. Missouri Medicine, v. 109, n. 5, p. 393, 2012.

PERTZOV, B. et al. The effect of indirect calorimetry guided isocaloric nutrition on mortality in critically ill patients—a systematic review and meta-analysis. European Journal of Clinical Nutrition, v. 76, n. 1, p. 515, 2022.

REHAL, M; TATUCU-BABET, O.; OOSTERVELD, T. Indirect calorimetry: should it be part of routine care or only used in specific situations?. Current Opinion in Clinical Nutrition & Metabolic Care, v. 26, n. 2, p. 154-159, 2023.

SOARES, M. Doente crítico obeso: recomendações energéticas e nutricionais e suporte nutricional. 2021.

VAN ZANTEN, A.; DE WAELE, E.; WISCHMEYER, P. Nutrition therapy and critical illness: practical guidance for the ICU, post-ICU, and long-term convalescence phases. Critical Care, v. 23, p. 1-10, 2019.

VEST, M. et al. Energy balance in obese, mechanically ventilated intensive care unit patients. Nutrition, v. 66, p. 48-53, 2019.

ZUSMAN, O. et al. Resting energy expenditure, calorie and protein consumption in critically ill patients: a retrospective cohort study. Critical care, v. 20, p. 1-8, 2016.

ZUSMAN, O. et al. Predictive equations versus measured energy expenditure by indirect calorimetry: a retrospective validation. Clinical nutrition, v. 38, n. 3, p. 1206-1210, 2019.

WATANABE, S. et al. Effects of energy delivery guided by indirect calorimetry in critically ill patients: a systematic review and meta-analysis. Nutrients, v. 16, n. 10, p. 1452, 2024.

1Médico. AUTOR

Universidade de Gurupi

2Médico. ORIENTADOR

Faculdades Integradas Padre Albino