REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/cs10202504042031

Carolina Lacerda Gontijo1; Samara Luiza Alves de Queiroz Silva2; João Victor Duarte Silva3; Erica Elana dos Santos Correa4; Mariana Magalhães Cardoso5; Gabriela de Oliveira Santos6; Natália Guimarães de Melo7; Tiago de Abreu Amaral Salgado8; Gabriela da Silva Nascimento9

RESUMO

A presente investigação propõe-se a avaliar o perfil dos pacientes que buscam atendimento em uma clínica da família no centro do Rio de Janeiro, com o intuito de submeter-se ao Programa de Profilaxia Pós-Exposição (PEP). A análise restringiu-se a 74 consultas realizadas ao longo de um ano, durante as quais a PEP foi indicada. Os parâmetros de análise abarcam variáveis como sexo, data da consulta, faixa etária, pertencimento a alguma equipe específica ou se o paciente é de fora da área, método de exposição e se houve retorno desses pacientes para a realização de testes, incluindo os resultados destes. Com base nestes dados, delineou-se o perfil do paciente que submete-se a esse tratamento, indagando-se acerca dos benefícios do atendimento ser realizado dentro da área. Tal abordagem permite assegurar a continuidade do tratamento, aconselhamento e a disponibilização de métodos preventivos após a exposição, além da possibilidade de realização de busca ativa daqueles que não realizam testagem pós-tratamento.

Palavras-chave: Profilaxia Pós-Exposição. HIV. Profilaxia.

INTRODUÇÃO:

O HIV

Desde a identificação do vírus da imunodeficiência humana (HIV) nas décadas de 1980 a 1990, instigou-se um considerável fervor científico em busca de uma compreensão mais profunda da fisiopatologia da infecção pelo vírus, com o intuito de aprimorar as estratégias de prevenção e tratamento desta condição (BRASIL, 2015; MARQUES, 2002). Durante a epidemia do vírus HIV, a carência de informações acerca dessa condição conferia à infecção uma ameaça considerável, frequentemente percebida como uma sentença de fatalidade. No entanto, ao longo dos anos, avanços na pesquisa médica culminaram na identificação de terapias altamente eficazes, a exemplo das terapias antirretrovirais combinadas, capazes de reduzir a carga viral dos pacientes a níveis indetectáveis (BRITO, 2001). Além disso, na contemporaneidade, desfrutamos de um entendimento mais abrangente acerca das vias de transmissão do vírus e podemos delinear métodos eficazes de prevenção.

Não obstante os progressos alcançados, subsistem desafios concernentes ao estigma social vinculado ao HIV. Esta condição frequentemente obsta a realização precoce do diagnóstico, dificulta o acesso às terapêuticas disponíveis e contribui para a propagação do vírus (SANABRIA, 2016). No panorama atual, esforços de alcance global almejam não apenas a constante melhoria das opções terapêuticas, mas também a contraposição ao estigma e à discriminação atrelados ao HIV.

A ESTRATÉGIA DA PREVENÇÃO COMBINADA

A implementação da abordagem da Prevenção Combinada para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde, constitui uma estratégia holística e integrada visando atenuar a propagação destas. Esta metodologia abraça um leque de medidas preventivas, englobando a prática regular do uso de preservativos, a submissão periódica a testes diagnósticos para uma pronta identificação, intervenção terapêutica imediata em diagnósticos positivos, a inclusão da Profilaxia Pré-Exposição (PrEP), prevenção da transmissão vertical e a inclusão da PEP (Brasil, 2017). Ao almejar uma abordagem sinergética, o Ministério da Saúde busca potencializar a eficácia da prevenção e abordar de forma abrangente os desafios inerentes às ISTs, promovendo, desta forma, a saúde sexual.

A PROFILAXIA PÓS-EXPOSIÇÃO

A Profilaxia Pós-Exposição (PEP) configura-se como um protocolo médico concebido para prevenir a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV) após uma exposição potencial ao mencionado vírus. Inicialmente formulada nas décadas de 1990, a PEP foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em 1999 (PAULA; ZAMBENEDETTI, 2023). Essa abordagem terapêutica compreende a administração de uma combinação de medicamentos antirretrovirais com a finalidade de bloquear a replicação viral e prevenir o estabelecimento da infecção, abrangendo casos como vítimas de violência sexual, acidentes ocupacionais ou exposições sexuais consentidas que possam acarretar risco de infecção.

A exposição ao HIV configura-se como uma situação de urgência, demandando a instauração precoce da profilaxia. Nessa perspectiva, torna-se imperativo o início do tratamento no prazo de até 72 horas. A ultrapassagem desse intervalo temporal inviabiliza a recomendação da PEP, ensejando, então, a necessidade de acompanhamento sorológico, assim como a implementação de outras medidas preventivas combinadas.

A administração do tratamento ocorre diariamente ao longo de um ciclo de 28 dias e está acessível em clínicas de saúde, hospitais e centros especializados. É essencial orientar esses indivíduos sobre a importância de realizar novas testagens no intervalo de quatro a seis semanas e doze semanas após a exposição, mesmo após a realização da medicação da maneira correta. Este acompanhamento contínuo é fundamental para assegurar a eficácia do tratamento, monitorar possíveis adversidades e promover a saúde a longo prazo dessas pessoas. Para além do contexto do HIV, a continuidade no acompanhamento facilita a condução regular de testes para outras ISTs, assegurando, assim, uma visão abrangente no âmbito da saúde sexual.

Além disso, a assiduidade no acompanhamento estabelece laços entre o paciente e os profissionais de saúde, culminando em uma atmosfera de confiança e propiciando uma mais substancial assistência psicossocial e, portanto, abordando demais questões emocionais. Adicionalmente, propicia oportunidades para a educação contínua acerca de práticas sexuais seguras, prevenção de futuras exposições e fomento do autocuidado, incluindo a adesão consistente ao uso de preservativos e outras medidas de redução de riscos, tais como o uso de PrEP.

A PEP pode ser obtida, independente do paciente ser ou não residente daquela localidade; essa descentralização contribui para a formação de uma rede ampla e acessível, proporcionando um acesso facilitado a esse crucial tratamento preventivo para pessoas de diferentes localidades e contextos (ALVES; LAGO; ENGSTROM, 2023). Além disso, busca-se respeitar a escolha das pessoas em relação ao local onde preferem receber atendimento, levando em consideração fatores como a persistente vergonha e preconceito associados ao diagnóstico do HIV ( METELSKI et al., 2023).

Nessa esfera, é sabido que as equipes assumem a responsabilidade por um determinado território geográfico, estabelecendo vínculos com a população residente ou, em alguns casos, trabalhadora dessa área. Contudo, essa organização apresenta limitações. Por um lado, existe a concepção formal de vínculo, que deveria garantir uma relação de confiança, especialmente para indivíduos cujas vidas são impactadas pelo diagnóstico de HIV, abrindo espaço para discussões sobre tópicos essenciais como prevenção, sexualidade, uso de drogas, entre outros. Essa abordagem teria um impacto notável na melhoria da qualidade da condução do tratamento. Por outro lado, surge o receio de exposição e estigma, fatores que podem levar alguns usuários a preferirem ser acompanhados fora de seu local de residência, temendo julgamentos ou discriminação. (MELO; MAKSUD; AGOSTINI, 2018).

OBJETIVOS:

Este trabalho visa compreender o perfil dos pacientes que buscam Profilaxia Pós-Exposição (PEP) na clínica ao longo de um ano, identificando padrões para aprimorar os serviços. Destaca-se a importância de manter a continuidade na linha de cuidado dos pacientes da área, garantindo acompanhamento contínuo na assistência à saúde. Para registros de qualidade, sugere-se unir as informações necessárias na anamnese dos pacientes, conforme protocolos ministeriais. Por fim, é crucial abordar a perda no acompanhamento de pacientes fora da área designada, questionando a necessidade do desenvolvimento de estratégias para garantir a continuidade dos cuidados, independentemente da localização geográfica.

METODOLOGIA

Para a condução deste estudo, coletamos informações por meio da planilha de acolhimento da unidade, realizando buscas pelo termo “PEP” entre o período de 31 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2023. Além disso, foram analisadas consultas registradas no VITACARE que tiveram o cid documentado. Foram considerados os CIDs Z20.2 (Contato com e exposição a infecções de transmissão predominantemente sexual), Z20.6 (Contato com e exposição ao vírus da imunodeficiência humana [HIV]), Z20.8 (Contato com e exposição a outras doenças transmissíveis) e Z20.9 (Contato com e exposição à doença transmissível não especificada). Essas consultas foram avaliadas e selecionadas aquelas que tinham como conduta a realização da profilaxia.

Através dessa pesquisa, foram identificadas 74 consultas em que o tratamento era indicado de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de Risco à Infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais do Ministério da Saúde que utiliza-se de quatro critérios. Primeiramente, investigamos se o tipo de material biológico envolvido na exposição representa um risco significativo para a transmissão do HIV. Em seguida, analisamos se o método específico de exposição apresenta um potencial considerável de transmissão do vírus. Outro aspecto crítico é o intervalo de tempo decorrido entre a exposição e a busca por atendimento, sendo crucial que este seja inferior a 72 horas. Além disso, verificamos se a pessoa exposta apresenta um resultado não reagente para o HIV no momento do atendimento, fator determinante para a decisão sobre a necessidade e eficácia da administração da PEP.

Optamos pelo uso do termo “consultas” devido à existência de alguns pacientes que realizaram a profilaxia mais de uma vez durante o período analisado. Após a coleta, procedemos à análise, organizada por meio do Google Planilhas, ordenando as consultas por data e inserindo informações como nome, Cartão Nacional de Saúde (CNS) , vinculação do paciente a alguma equipe ou se está fora da área, bem como sexo, idade, causa da exposição, retorno, sua data caso tenha ocorrido e o resultado dos testes caso registrados.

Com base nestas variáveis, foram gerados gráficos visuais para proporcionar uma compreensão mais nítida do perfil dos pacientes submetidos à Profilaxia Pós-Exposição (PEP) na clínica. Esta análise abrange a diferenciação entre pacientes adscritos ou não à área (pertencentes às equipes 1, ou equipe 2 e fora de área programática da clínica), segregação por sexo (masculino e feminino), categorização etária em grupos (15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 e mais de 60 anos), forma de exposição (exposição não ocupacional e acidente com material biológico) e avaliação de nova testagem após uso da medicação (pertencentes às equipes da unidade e fora de área). Adicionalmente, conduzimos uma análise detalhada dos pacientes vinculados à área, observando o retorno para testagem e os resultados obtidos. Em relação aos pacientes externos à área, a obtenção de dados confiáveis sobre a testagem tornou-se desafiadora, pois ela pode ter ocorrido no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) próximo a clínica ou na clínica para a qual foram referenciados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A) DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTAS COM INDICAÇÃO DE PEP QUANTO À REGIÃO DE MORADIA

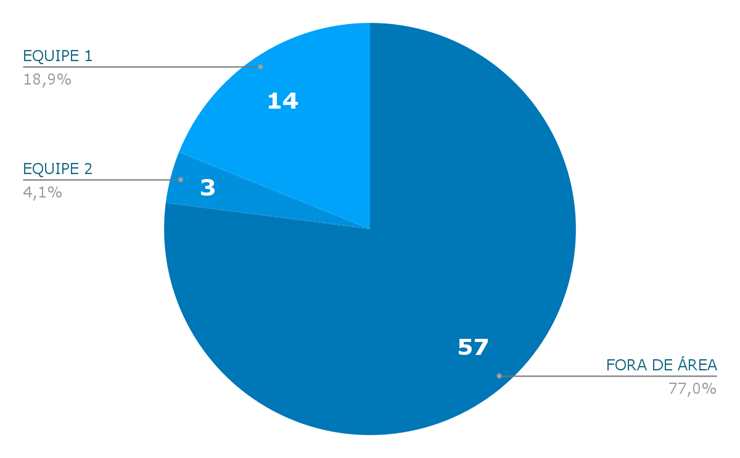

Nesta análise, constatamos que uma significativa parcela das consultas realizadas na unidade, nas quais foi indicada a PEP, envolve usuários sem vínculo com nenhuma equipe de saúde, totalizando 77%. Esse percentual elevado é atribuído ao considerável volume de encaminhamentos provenientes do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) situado na mesma edificação da clínica analisada.

Dentre os pacientes pertencentes ao território e que mantêm vínculo com as equipes de saúde locais, observamos a realização de 14 consultas por pacientes vinculados à equipe 1 e 3 consultas por pacientes vinculados à equipe 2.

B) DISTRIBUIÇÃO DAS CONSULTAS COM INDICAÇÃO DE PEP QUANTO AO SEXO

Ao analisarmos a distribuição dos atendimentos por gênero, identificamos uma discrepância substancial, com 83,8% dos casos relacionados a consultas de homens e apenas 16,2% a consultas de mulheres. Essa disparidade é corroborada ao correlacionarmos esses dados com as estatísticas de incidência de infecção pelo HIV, conforme apresentado no boletim epidemiológico de 2023. De acordo com esse relatório, 70,5% dos casos notificados referem-se a homens, enquanto apenas 29,5% dizem respeito a mulheres, evidenciando o predomínio dessa infecção e consequente exposição no gênero masculino.

Além disso, é imprescindível considerar que a prevalência da infecção concentra-se em grupos mais vulneráveis, tais como “homens que fazem sexo com homens, travestis, transsexuais e mulheres profissionais do sexo” (BRASIL, 2017). Contudo, ao contextualizarmos essa realidade na esfera da unidade e, de forma mais ampla, no cenário nacional, observamos que a exposição ao risco é evidente em ambos os sexos independentemente da orientação sexual. No entanto, a incidência se torna mais acentuada quando as fragilidades individuais, sociais ou programáticas se sobrepõem (BRASIL, 2013).

C) DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTAS COM INDICAÇÃO DE PEP QUANTO À FAIXA ETÁRIA

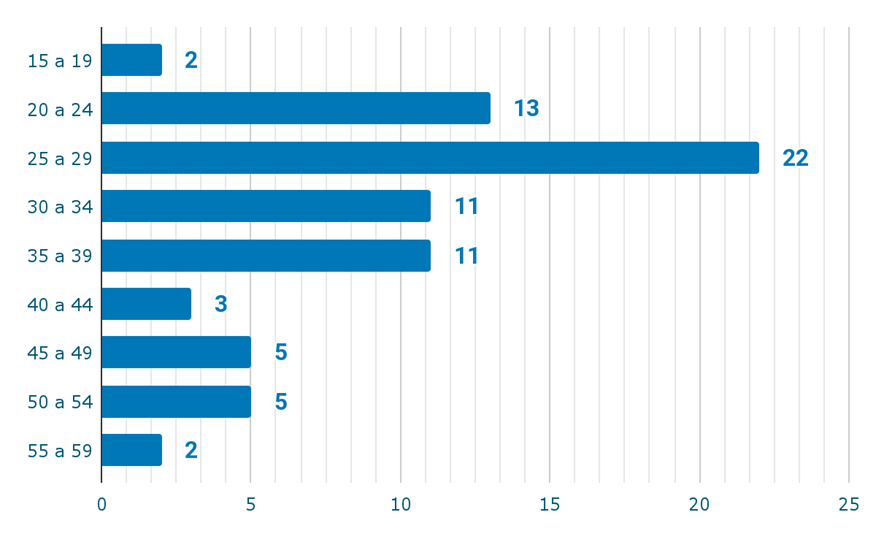

Com base nesses dados, podemos constatar uma busca mais significativa pela profilaxia em pacientes pertencentes às faixas etárias de 20 a 24 anos e 25 a 29 anos. Essa tendência coincide com as informações que indicam uma taxa de detecção de AIDS mais elevada entre os jovens de 20 a 29 anos no ano de 2022, assim como o diagnóstico de HIV, que alcançou 23,4% na faixa etária entre 15 e 24 anos (BRASIL, 2023).

No entanto, é crucial ressaltar que esse dado não obscurece a presença de consultas em todas as faixas etárias inferiores a 60 anos. O cenário atual no Brasil revela um aumento percentual significativo nos casos de HIV, especialmente entre mulheres e homens com 50 anos ou mais de idade.

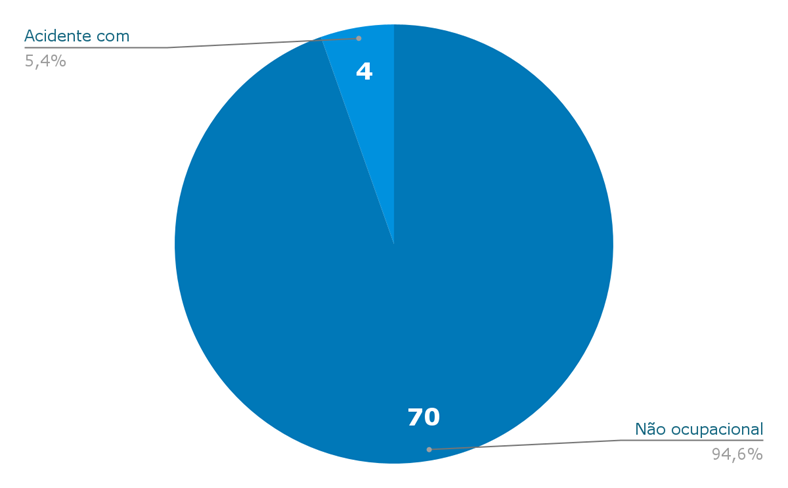

D) DISTRIBUIÇÃO DE CONSULTAS COM INDICAÇÃO DE PEP QUANTO A FORMA DE EXPOSIÇÃO

As informações destacam que a grande maioria dos casos está relacionada a exposições não ocupacionais (94,6%), englobando situações como violência sexual e exposição consentida. Por outro lado, as exposições ocupacionais compreendem uma parcela menor, correspondendo a 5,4%. É essencial ressaltar que a identificação precisa dos tipos de exposições, sejam ocupacionais ou não, enfrenta desafios, uma vez que depende da forma como as consultas e anamneses foram documentadas nos prontuários.

E) AVALIAÇÃO DO RETORNO:

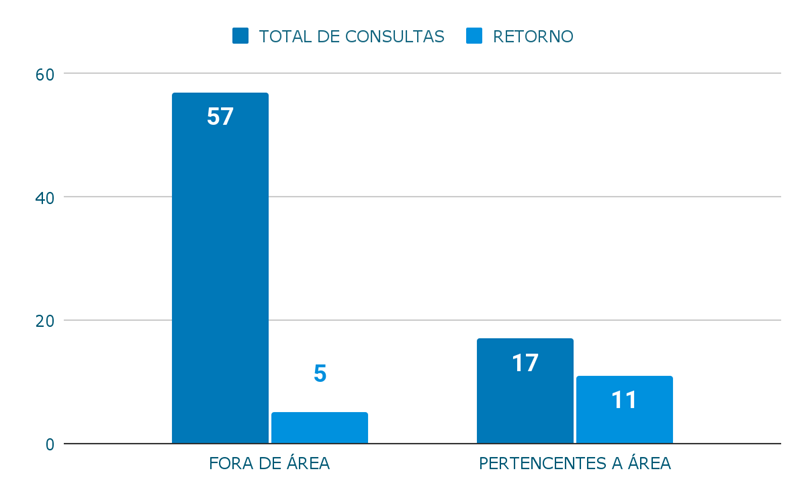

Ao analisarmos os registros nos prontuários das consultas, observamos que ocorreram 16 retornos para testagem após o tratamento do total de 74 consultas. Dentre as 57 consultas de pacientes que residem fora da área de abrangência, apenas 5 retornaram à unidade para realizar os testes, enquanto os demais não têm registros de retorno, podendo ter efetuado os testes em outras unidades de saúde ou não realizados.

No caso das consultas de pacientes vinculados às equipes, das 17 realizadas, 11 resultaram em retorno para a realização de testes. Outro aspecto examinado foi o desfecho desses testes; em todos os retornos, os resultados demonstraram não reatividade para o HIV. Além disso, foi observado que 5 desses pacientes iniciaram o tratamento com PrEP.

F) DESCRIÇÃO DA ANAMNESE DO PACIENTE USUÁRIO DE PEP

Devido às lacunas identificadas no atendimento a pacientes em busca da Profilaxia Pós-Exposição (PEP), observamos a ausência de um modelo padronizado de assistência, bem como a falta de padronização ou orientação proporcionada pelo sistema utilizado na unidade (VITACARE).

Conforme o protocolo, é de suma importância questionar se a exposição está relacionada à atividade sexual ou a acidente com material biológico. No caso de exposição sexual, é necessário abordar a natureza consensual ou violenta da exposição, o tipo de prática sexual (oral, vaginal e anal), o tipo de material envolvido (semen, sangue, saliva, entre outros), a orientação sexual, o gênero e se há conhecimento prévio da sorologia do parceiro. No contexto de acidentes com material biológico, é essencial registrar o tipo de material envolvido, a atividade que o paciente estava realizando e se a exposição caracteriza um acidente de trabalho.

Em ambas as situações, destaca-se a necessidade premente de registrar o intervalo de tempo decorrido entre a exposição e a busca pelo atendimento. Ademais, é imperativo documentar, de maneira sistemática, os resultados dos testes realizados no início do tratamento oferecido pela clínica.

Além disso, é imperativo fornecer orientações sobre os potenciais efeitos colaterais, incentivar o retorno em caso de eventualidades e estabelecer os períodos indicados para testagens, programando-as para o intervalo de 4 a 6 semanas e 12 semanas após a exposição. É fundamental oferecer testes para sífilis e hepatites B e C, além de orientar sobre a vacinação contra HPV e hepatites A e B, quando necessário. Também é recomendável diagnosticar e tratar Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e hepatites virais, se presentes.

CONCLUSÃO

Após a análise, notamos que ambos os sexos utilizam o medicamento, com predominância do sexo masculino. Quanto à faixa etária, há uma busca mais significativa por parte de pacientes jovens entre 20 e 29 anos, mas todas as faixas etárias têm acesso à Profilaxia Pós-exposição. Nesse contexto, é crucial adotar uma postura crítica e permanecer vigilante em relação aos estereótipos afetivo-sexuais e de gênero, que frequentemente contribuem para a invisibilidade de certos grupos sociais. Essa abordagem, por vezes, resulta na negligência de aspectos cruciais no âmbito da saúde sexual (LÚCIO, 2017). É de suma importância, portanto, adotarmos uma abordagem descentralizada acerca do público-alvo diante situações de necessidade da indicação da medicação, especialmente no contexto do HIV. Dessa forma, considerando que a transmissão do vírus enfrenta um contínuo processo de pauperização, interiorização, feminização, heterossexualização, envelhecimento e juvenilização. Esses fatores contribuem para uma crescente diversidade e abrangência no público-alvo de campanhas de prevenção, educação em saúde e consequentemente na oferta da PEP.

Diante da marcante discrepância no perfil do público, principalmente de sexo, que busca a clínica para realizar a Profilaxia Pós-Exposição (PEP), reveste-se de primordial importância que os profissionais de saúde desta instituição assumam uma postura protagonista na disseminação de informações a todos os usuários. A comunicação eficaz acerca de quem pode usufruir deste serviço, em que circunstâncias, e como a PEP opera revela-se de suma necessidade. A compreensão destas nuances capacitaria o paciente a tomar decisões informadas quando confrontado com uma situação de exposição de risco à infecção pelo HIV, impelindo-o a procurar prontamente a unidade.

Na unidade, é crucial intensificar a vigilância entre os pacientes adscritos, ampliando a testagem pós-tratamento e garantindo a continuidade do cuidado. Isso envolve educar os pacientes sobre saúde e envolvê-los em discussões sobre diversas opções de prevenção combinada, como PrEP, preservativos masculinos, femininos, lubrificantes e outras alternativas relevantes. Com uma melhor vigilância e busca ativa, caso necessário, observamos uma redução no número de pacientes sem seguimento.

Lamentavelmente, encontramo-nos diante de uma perda no acompanhamento de pacientes que residem fora de nossa área designada da unidade, dificultando assim nossa capacidade de avaliar se eles passaram por testes subsequentes nos intervalos previamente determinados para mensurar a eficácia de seus tratamentos.

As repercussões dessa perda ultrapassam o contexto imediato, comprometendo nossa capacidade de oferecer um modelo abrangente de cuidado centrado no paciente. Especificamente, a incapacidade de rastrear pacientes fora de nossa área de atuação compromete nosso compromisso de abordar não apenas preocupações com a saúde sexual, mas também questões relacionadas à saúde mental e física.

Superar essa limitação torna-se imperativo para fortalecer os valores essenciais de nossa abordagem de assistência à saúde. A implementação de estratégias robustas para preencher essa lacuna não apenas amplifica a eficácia de nosso atual cuidado ao paciente, mas também estará alinhada aos objetivos gerais do SUS, garantindo uma abordagem mais holística e sustentada para a gestão da saúde.

REFERÊNCIAS

- ALVES, B. L.; LAGO, R. F. DO; ENGSTROM, E. M. O cuidado às Pessoas Vivendo com HIV/Aids na Atenção Primária à Saúde na cidade do Rio de Janeiro: uma avaliação de implantação. Saúde em Debate, v. 46, p. 31–47, 20 mar. 2023.

- BRITO AM, Castilho EA, Szwarcwald CE. AIDS e infecção pelo HIV no Brasil: uma epidemia multifacetada. Rev. Soc. Bras. Med. Trop. 2001; 34(2):207-17.

- BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais. Caderno de Boas Práticas em HIV/AIDS na Atenção Básica. Brasília: Ministério da Saúde; 2014.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico – HIV e Aids 2023 — Departamento de HIV/Aids, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis., 2023.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico DST/Aids. Brasília: Secretaria de Vigilância em Saúde − Ministério da Saúde, 2017.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS. Brasília, DF: Secretaria de Vigilância em Saúde: Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, 2019.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção Combinada do HIV: Bases conceituais para trabalhadores e gestores de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2017.

- BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Profilaxia Pós-Exposição (PEP) de Risco à Infecção pelo HIV, IST e Hepatites Virais. Brasília: Ministério da Saúde, 2021.

- BRASIL, Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais . O Manejo da Infecção pelo HIV na Atenção Básica – Manual para Profissionais Médicos. Brasília, DF: MS; 2015.

- FERNANDA KARLA METELSKI et al. Melhores práticas no cuidado às pessoas que vivem com HIV em diferentes modelos de cuidado. Revista de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria, v. 13, p. e34–e34, 6 out. 2023.

- LÚCIO, F. P. S.; ARAÚJO, E. C. A maternidade de mães lésbicas na perspectiva da enfermagem: Revisão integrativa. Revista Eletrônica de Enfermagem, Goiânia, v. 19, n. a08, p.1-10, 2017.

- MARQUES, M. C. da C. Saúde e poder: a emergência política da AIDS/HIV no Brasil. História, Ciências, Saúde-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 9, supl. p. 41-65, 2002.

- MELO, E. A.; MAKSUD, I.; AGOSTINI, R. Cuidado, HIV/Aids e atenção primária no Brasil: desafio para a atenção no Sistema Único de Saúde?. Revista Panamericana de Salud Pública, v. 42, 2018.

- PAULA, W. N. C. DE; ZAMBENEDETTI, G. “Se beber, não transe”: interrogando os discursos na oferta da Profilaxia Pós-Exposição (PEP). Saúde em Debate, v. 46, p. 157–168, 20 mar. 2023.

- RIO DE JANEIRO. Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, Subsecretaria de Atenção Primária, Vigilância e Promoção à Saúde, Gerência de DST/Aids. Diretrizes para introdução do atendimento ao HIV/AIDS na rede primária de saúde do município do Rio de Janeiro [versão preliminar]. Rio de Janeiro: SMS; 2013.

- SANABRIA, G. V. Science, stigmatisation and afro-pessimism in the South African debate on AIDS.Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology. Brasília, 2016.