REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ar10202503281652

Marcus Alexandre Borges Pires1,2*

José Carlos Guimarães Júnior3*

Mário Júnior Saviato4

ABSTRACT

The aim of this work was to use the scientific method as a pedagogical practice to study coastal ecosystems (mangroves, sandbanks and beaches) on the Ajuruteua Peninsula, with an emphasis on developing environmental education activities. Practical classes were held with data collection. In the restinga, plant samples were collected to make exsiccates, in the mangrove two areas were analyzed (one degraded and the other non-degraded) in relation to the structure of the mangrove forests, on the beach interviews were conducted with local residents and garbage samples were collected. The results showed that scientific methodology with an investigative approach is an efficient tool for learning, the students showed great interest in studying coastal ecosystems and actively participated in all stages of the work. They were able to learn more about the functioning of coastal ecosystems, their importance and how anthropogenic actions can affect them. Based on this knowledge, they were able to generate three mini-projects relating to the three environments studied, which were presented during the Enem Science event, held at the Mário Queiroz do Rosário State School, showing that practical lessons develop the student’s investigative potential and are more effective in achieving the learning objectives than theoretical lessons, mainly because they enable better contact with the object of study. Thus, this work corroborates the pedagogical conceptions that point to a teaching practice geared towards the real needs of the students, who learned better through the construction of each stage of the scientific method, stimulated by direct contact with coastal ecosystems from an environmental education perspective. In order for this practice to be more effective, new initiatives, such as this one, need to be taken.

Keywords: Coastal Ecosystems, Environmental Education, Scientific Method, Learning.

RESUMO

O presente trabalho objetivou utilizar o método científico como prática pedagógica para o estudo dos ecossistemas costeiros (manguezal, restinga e praia) na Península de Ajuruteua, com ênfase no desenvolvimento de atividades de educação ambiental. Foram realizadas aulas práticas com coletas de dados. Na restinga foram coletadas amostras de vegetais para confecção de exsicatas, no manguezal foram analisadas duas áreas (uma degradada e outra não degradada) em relação a estrutura dos bosque de mangue, na praia foram realizadas entrevistas com os moradores locais e coletadas amostras de lixo. Os resultados mostraram que a metodologia científica com postura investigativa é uma eficiente ferramenta para aprendizagem, os alunos demostraram grande interesse pelo estudo dos ecossistemas costeiros, participando ativamente de todas as etapas do trabalho. Eles puderam conhecer melhor o funcionamento dos ecossistemas costeiros, sua importância e como as ações antrópicas podem atuar nesse meio. A partir desses conhecimentos puderam gerar três mini-projetos, referentes aos três ambientes estudados, que foram apresentados durante o evento Ciência do Enem, realizado na Escola Estadual Mário Queiroz do Rosário, mostrando que as aulas práticas desenvolvem o potencial investigativo do aluno, são mais eficazes no alcance dos objetivos de aprendizagem em relação as aulas teóricas, principalmente por possibilitarem um melhor contato com o objeto de estudo. Assim, o presente trabalho corrobora com as concepções pedagógicas que apontam para uma prática de ensino voltada para as reais necessidades dos alunos, que aprenderam melhor com a construção de cada etapa do método científico, estimulados pelo contato direto com os ecossistemas costeiros dentro de uma perspectiva de educação ambiental. Para que esta prática seja mais efetiva é necessário que novas iniciativas, como a deste trabalho, sejam tomadas.

Palavras-chave: Ecossistemas Costeiros, Educação Ambiental, Método Cientifico, Aprendizagem.

I INTRODUÇÃO

1 OS ECOSSISTEMAS COSTEIROS

Os ecossistemas costeiros são encontrados na interface da terra e do mar e estão periodicamente recobertos de água salobra ou salgada devido à influência das marés. Eles são formados por manguezais, estuários, praias arenosas, restingas e outras formações (DIEGUES, 1992).

Ao longo dos estuários, geralmente estão presentes os ecossistemas de manguezais, formando uma associação entre animais e plantas nas costas tropicais baixas, portanto são considerados como um todo nos estudos de manejo e conservação (VANNUCI, 2002). Assim, os estuários e manguezais, em conjunto, apresentam condições propícias para alimentação, proteção e reprodução de muitas espécies, por isso são responsáveis por grande parte da produtividade pesqueira (SCHAEFFER-NOVELLI, 1995).

Na maior parte dos países litorâneos, as zonas costeiras são delimitadas por lei. No Brasil a gestão costeira foi definida a partir da Lei n° 7661 de 16 de maio de 1988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (SZLAFSZTEIN, 2009). Essas zonas configuram-se como áreas de imensa importância tanto pelo seu papel ambiental como social, destacando-se, entre outros, pela biodiversidade, moderadores do micro-clima local, além de laboratório natural de pesquisas básicas e aplicadas, bem como, um ambiente propício para o desenvolvimento de programas de educação ambiental em diversos níveis e áreas de interesse para as comunidades (SCHAEFFER-NOVELLI, 2000).

2 A ZONA COSTEIRA BRAGANTINA

A plataforma continental da região norte do Brasil possui aproximadamente 295.000 km², sendo que o Estado do Pará constitui 55% desta área total. A costa paraense é caracterizada pela presença de um elevado número de estuários que possuem grande influência na dinâmica dos fatores físicos, oceanográficos e na ecologia da biota da região (CAMARGO & ISAAC, 2003).

No estuário do Caeté, localizado na região bragantina, os principais ecossistemas associados são: manguezais, áreas de restinga, florestas tropicais, ecossistema praial, entre outros, os quais possuem uma fauna diversa, com espécies exóticas e raras, com algumas ameaçadas de extinção (SILVA et al., 2006).

O processo de exploração antrópica nos ambientes de estuários e manguezais desta zona costeira está relacionado à diversidade de recursos biológicos encontrados nestes ecossistemas. A população humana que habita estas áreas costeiras, utiliza os recursos naturais (fauna e flora) como fonte de alimentação e renda (GLASER, 2003). Porém, a exploração destes recursos quando ocorre de forma predatória, compromete a sustentabilidade, gerando graves conseqüências para estes ambientes (SILVA et al., 2006).

Nos últimos anos, a criação de Reservas Extrativistas Marinhas (RESEXs) na Costa Norte do Brasil tem sido intensificada devido à pressão dos usuários destas áreas junto aos órgãos competentes, por melhores condições de vida e desenvolvimento econômico. Desse modo, as RESEXs têm por objetivo garantir a preservação dos ecossistemas costeiros, exploração racional de seus recursos, possibilitando a convivência harmoniosa entre seres humanos e a biodiversidade local.

A Península de Ajuruteua faz parte da Resex Caeté- Taperaçu (área de 420 km2), segundo Silva et al. (2007) ela é de fundamental importância para o desenvolvimento de estudos, por ser considerada atualmente como uma das principais áreas de risco da Costa Atlântica do Salgado (SANTOS et al., 1999).

3 A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESCOLA

Diante de inúmeras discussões sobre questões ambientais, a Educação Ambiental (EA) é identificada como um canal capaz de contribuir com a construção de novos padrões de comportamento, pautados no conhecimento, na solidariedade, na equidade, na responsabilidade com esta e com as gerações futuras. Desse modo, a formação de sujeitos sociais, precisa levar em consideração as contradições estabelecidas em relação ao convívio do homem e o ambiente. Sendo assim, o trabalho com EA deve gerar uma percepção da importância deste tema entre os envolvidos no processo e que busque “estabelecer uma reflexão sobre as responsabilidades de todos, frente às questões sócio-ambientais” (COSTA, 2001).

Contudo, é necessário mudanças de hábitos, construção de valores, atitudes justas, além de uma postura ética e coerente, a partir de ações que desenvolvam conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente: bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade (COSTA, 2001).

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), a educação ambiental é fruto de um processo sistemático de orientação e discussão, sendo o ambiente escolar o espaço propício a desenvolver atividades escolares e extra- escolares na construção do conhecimento, através de métodos que favoreçam a interação entre o empírico e o científico. Portanto, a escola é o ambiente que apresenta melhores condições de desenvolver essa temática, devido ser o espaço “privilegiado” que reúne várias faixas etárias, além de ocupar um tempo significativo na vida dessas pessoas.

4 A METODOLOGIA CIENTÍFICA COMO MÉTODO DE ENSINO

A pesquisa precisa ser desenvolvida na sala de aula como princípio educativo, e praticada como instrumento metodológico para construir o conhecimento (DEMO, 1997). Sendo a utilização deste recurso metodológico, imprescindível para a aprendizagem científica, percebe-se a não priorização no ensino básico. Para Galazzi et al. (2001) “os professores destes níveis de ensino reconhecem a importância da experimentação como mecanismo elementar no ensino das ciências, porém não conseguem colocá-la em prática”, muitas vezes por falta de recursos devido a modelos educacionais que não levam em consideração a realidade da escola e da comunidade na qual está inserida, por falta de capacitação dos profissionais da área de educação.

Considera-se também a aplicação correta do método científico como elemento importante na construção de uma postura investigativa, que leva em conta conhecimento acumulado dos alunos, possibilitando o desenvolvimento de uma consciência crítica. De acordo com Demo (1997, p. 10)

Dentro da perspectiva de educar pela pesquisa, a educação tem como objetivo principal, não só investir nos ensinamentos, na instrução, no treinamento e na domesticação mas sobretudo nos princípios básicos de propiciar o desenvolvimento da autonomia critica e criativa do sujeito histórico competente.

De certa forma, o autor proporciona uma reflexão sobre o papel da escola, provocando as seguintes perguntas: a educação desenvolvida pelas escolas consegue formar “sujeitos históricos competentes” ?, Qual a metodologia, a didática e o discurso, aplicado que valorize o “desenvolvimento da autonomia critica e criativa” dos alunos?. Enfim, como as escolas formais utilizam-se da pesquisa para educar?

O ato de educar vai muito além do repasse de informações, objetiva a formação de sujeitos sociais a partir da capacidade de análise da realidade (COSTA, 2001).

Percebem-se tendências diferenciadas em relação a danos ambientais, sendo que determinados grupos analisam estes fatos de forma a supervalorizar a concepção naturalista, ou melhor, compreendendo e considerando apenas os processos naturais do ambiente, e assim renegando a segundo plano as relações dinâmicas da sociedade, em que o homem exerce papel fundamental no processo de modificação do espaço em que está inserido (PEREIRA et al., 2005).

Na região bragantina, a preocupação com a preservação do meio ambiente também deve estar voltada para os ecossistemas costeiros. A escola é um local propício para o desenvolvimento da consciência ambiental, entre outras formas, utilizando o trabalho simultâneo dos conteúdos teóricos com a aplicação de conceitos em aulas práticas, a partir da utilização do método científico.

Os ecossistemas costeiros têm importância ecológica e sócio-econômica para as populações humanas na região bragantina, em especial no município de Bragança. Vários estudos científicos já foram realizados nesses ecossistemas, no entanto eles são executados por instituições de ensino superior fazendo parte apenas da grade curricular dos cursos superiores. Estes trabalhos abordaram diferentes aspectos desses ecossistemas, desde fatores biológicos, físicos, meteorológicos e sócio- econômicos. As informações vindas dos resultados gerados e publicados, no entanto, não atingem determinados segmentos da sociedade, como por exemplo, os próprios moradores dessas comunidades e alunos do ensino fundamental e médio da rede pública estadual, que utilizam prioritariamente como recursos didáticos livros e apostilas. Os alunos têm acesso a informações sobre os ecossistemas costeiros, mas desconhecem a forma como elas foram geradas.

A educação ambiental nas escolas, aliada a utilização do método científico como recurso didático, bem como a devolução dos resultados para a comunidade, abre novos caminhos para a efetivação da aprendizagem, não apenas no que diz respeito ao conhecimento científico, mas também à consolidação da cidadania e a formação de agentes multiplicadores.

Portanto, a partir do reconhecimento da importância dos ecossistemas costeiros, da necessidade de conservá-los e de torná-los conhecidos entre os alunos da escola básica com a utilização do método científico, foi elaborado um Projeto, aprovado no Programa Pará faz Ciência na Escola (EDITAL No. 010/2008 – FAPESPA/SEDECT/SEDUC) da FAPESPA (Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado do Pará ) para a concretização dessa nova experiência pedagógica.

5 OBJETIVOS

5.1 Objetivo Geral

Utilizar o método científico como a principal prática pedagógica para o estudo dos ecossistemas costeiros em diferentes aspectos, destacando a educação ambiental, analisando os impactos ambientais e suas conseqüências.

5.2 Objetivos específicos

- Estudar os diferentes ambientes que fazem parte dos ecossistemas costeiros, como manguezais, praias e restingas através da aplicação do método científico;

- Fazer coletas de campo e processar o material coletado no laboratório;

- Interpretar os resultados obtidos após o processamento dos dados e transformá- los em linguagem científica;

- Desenvolver atividades de educação ambiental a partir da vivência dos alunos nos ecossistemas costeiros;

- Identificar os problemas causados por ação antrópica, suas razões, conseqüências e políticas desenvolvidas no sentido revolvê-las;

- Estimular a interação entre os alunos e a comunidade, assim como, indivíduos comprometidos com o meio ambiente e com bem estar social.

II MATERIAL E MÉTODOS

1 ÁREA DE ESTUDO

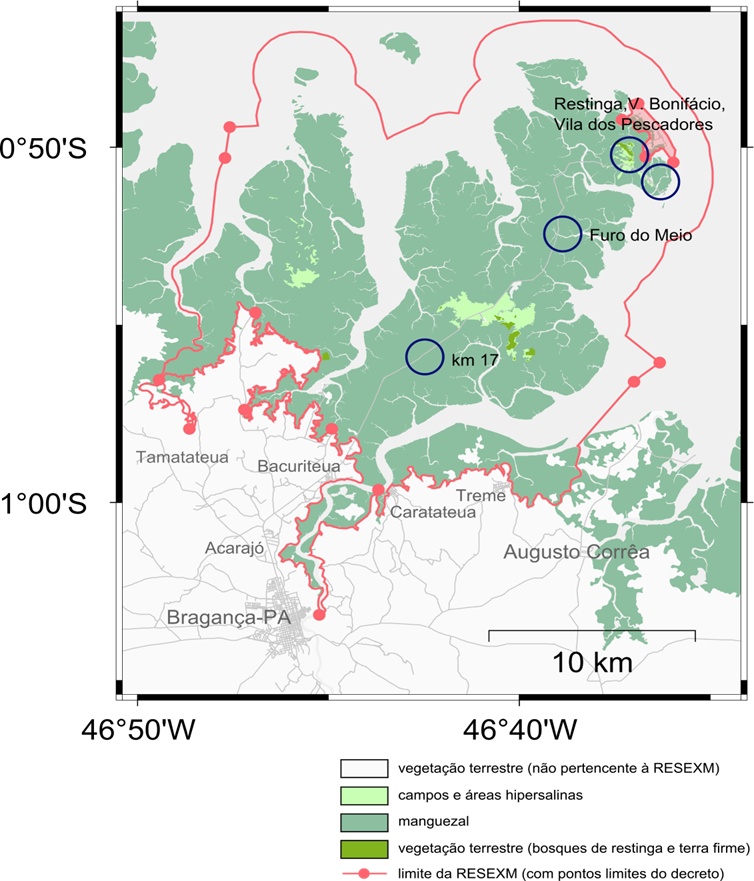

O trabalho foi realizado na Península de Ajuruteua, área da RESEX Caeté- Taperaçu. Foram selecionados quatro pontos de coleta nos ecossistemas costeiros (manguezal, restinga e praia), como mostra a Figura 1.

Os pontos de coleta foram:

A restinga localizada a noroeste da Vila Bonifácio, composta por cordões de dunas distantes da linha de praia.

Duas áreas de manguezais, uma degradada no Km 17 da estrada PA- 458; e outra área não degradada nos bosques de mangue próximos a ponte Furo do Meio.

As Vilas dos Pescadores e do Bonifácio localizadas a margem esquerda do rio Caeté.

2 PÚBLICO-ALVO

O trabalho foi desenvolvido com alunos e alunas da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mário Queiroz do Rosário, inscritos voluntariamente, da segunda e terceira séries do ensino médio, como parte da execução do projeto “Análise dos Ecossistemas Costeiros utilizando o método científico, com ênfase na Educação Ambiental” aprovado pela Prof. Msc. Marcus Pires, orientador do presente trabalho, no Programa Pará faz Ciência na Escola (EDITAL No. 010/2008 – FAPESPA/SEDECT/SEDUC).

3 MINI-CURSOS

Foram realizados quatro minicursos para os alunos do ensino médio integrantes do projeto, antes de cada aula prática. Os temas abordados foram: método científico, manguezal, restinga e praia, os quais foram ministrados pelos estudantes, autores do trabalho e graduandos do Curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas da UFPA de Bragança. O principal objetivo desta atividade foi o de fornecer conhecimentos teóricos para um melhor desempenho na execução das práticas nas coletas de campo e interpretação dos resultados.

4 AULAS DE CAMPO E ANÁLISE DOS DADOS

As aulas de campo foram realizadas em vários pontos da Península de Ajuruteua, onde são encontrados manguezais, praias e restingas (Figura 1).

4.1 Restinga

A primeira aula de campo foi realizada na restinga, trinta alunos foram levados para este ambiente para observar características como solo e vegetação. O total de alunos foi dividido em dois grupos para a coleta de espécimes vegetais. Foram coletadas amostras de ramos férteis e estéreis e feitas às anotações referentes ao ambiente, hábito das plantas e suas características morfológicas. As amostras de plantas coletadas foram prensadas com a utilização de folhas de jornal, papelão e barbante (Figura 2), as quais secaram naturalmente num período de quinze dias, devido à inexistência de estufa para tal procedimento. Após a secagem, cada amostra foi fixada em folhas de cartolina, etiquetada e armazenada no laboratório multidisciplinar da escola. A identificação das famílias das plantas foi realizada com auxílio de bibliografia especializada e por comparação com o material do Herbário Didático do Campus da UFPA (Universidade Federal do Pará) de Bragança,

4.2 Manguezal

Foram realizadas duas coletas no manguezal, uma na área degradada no Km 17 da PA-458 (Bragança-Ajuruteua) e a outra na área não degradada no Furo do Meio. Em cada uma das áreas trinta alunos foram divididos em cinco grupos, os quais conheceram a rica diversidade vegetal e animal do ecossistema. Ao longo da atividade, os alunos puderam fazer anotações sobre aspectos identificados como interessantes da visita, bem como, registrar com máquinas fotográficas o ecossistema de manguezal (Figura 3).

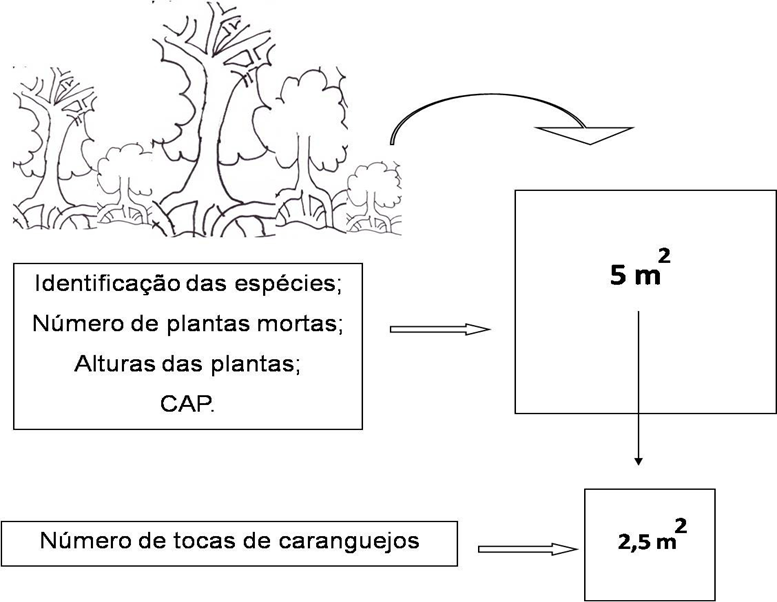

Cada grupo foi responsável pela coleta de dados em três sub-áreas divididas em 5 m², as quais foram medidas com trena. Em cada quadrado foram contados os números de espécimes de plantas e realizadas as medidas como: densidade, diversidade, altura e CAP (Circunferência à Altura do Peito) da vegetação. Dentro de cada quadrado foi demarcado um subquadrado de 2,5 m2, nos quais os alunos observaram o número de tocas de caranguejos (Figura 4).

Após a aula de campo, houve debates sobre os conhecimentos adquiridos no trabalho, como forma de testar e difundir os resultados obtidos com a coleta, além da análise dos dados coletados.

Os dados obtidos foram tabulados em planilhas do Excel onde foram calculadas as médias aritméticas da altura das plantas e CAP.

4.3 Praia de Ajuruteua (Vila dos Pescadores e Bonifácio)

Na praia de Ajuruteua, trinta e oito alunos foram organizados em cinco equipes para fazer entrevistas com os moradores da Vila Bonifácio e Vila dos Pescadores, através da aplicação de um questionário (Anexo 1). As cinco equipes aplicaram cento e cinco questionários, sendo que cada equipe também coletou os resíduos encontrados na área, com a finalidade de catalogar os tipos de lixo mais encontrados na praia. E desse modo, gerar dados que informem a população e os próprios alunos sobre como o lixo pode prejudicar o ecossistema local, com implicações na qualidade de vida.

As amostras de lixo coletadas nas Vilas dos Pescadores e Bonifácio foram analisadas, quantificadas e classificadas. Os questionários foram analisados de forma quantitativa e qualitativa.

As informações resultantes das aulas de campo foram organizadas para elaboração de três mini-projetos pelos alunos.

III RESULTADOS

1 RESULTADOS GERAIS

Sessenta alunos, pertencentes aos três turnos, participaram do projeto que originou o presente trabalho. Alguns tiveram uma participação integral, outros parcial, mas todos mostraram um grande interesse pelo estudo dos ecossistemas costeiros, uma grande receptividade na utilização do método científico e não tiveram dificuldade na aprendizagem dos métodos de coleta. Houve uma participação ativa nas etapas de execução do projeto. Os alunos puderam aprender mais sobre os ecossistemas costeiros, suas peculiaridades, sua importância tanto social como ecológica e de que modo as ações antrópicas podem prejudicar o ambiente.

A criatividade dos textos produzidos foram significativas, como também as trocas de informações entre eles para a solução de problemas que surgiram durante os trabalhos de elaboração dos textos. Convém destacar como vantagem a possibilidade de professor e alunos trabalharem em parceria na construção de conhecimentos, pois houve aprendizagem na troca de informações entre aluno-professor.

Foram gerados três mini-projetos (Anexo 2) produzidos pelos alunos a partir de orientação e acompanhamento. Um sobre a restinga, outro sobre o manguezal e o último sobre a Praia de Ajuruteua, os quais abordam diferentes aspectos de cada ambiente. Foi notório que os alunos adquiriram, com o trabalho, uma percepção muito mais ampla do que eles tinham anteriormente quanto aos aspectos específicos e os atuais problemas dos ambientes costeiros locais, além da importância de cada um deles.

Os alunos aprenderam como prensar as amostras de vegetais, posteriormente na escola também aprenderam a montar exsicatas. A classificação dos vegetais ocorreu em nível de família. As informações obtidas foram sistematizadas pelos alunos no mini-projeto “Estudo da diversidade da vegetação e verificação de alterações antrópicas na Restinga do Bonifácio, Península de Ajuruteua, Pará” (Anexo 2).

No manguezal, os alunos aprenderam a diferenciar os principais gêneros de vegetais. Realizaram coletas de dados em duas áreas distintas, uma degradada e outra não degradada, perceberam assim o quanto a ação antrópica desordenada é nociva ao meio ambiente. Assim, como fruto da experiência científica vivenciada por eles, geraram o mini-projeto “Comparação da estrutura de bosque de manguezal em duas áreas da Península de Ajuruteua, uma degradada e outra não degradada” (Anexo 2).

Na praia de Ajuruteua houve a interação dos alunos com os moradores locais. Eles relataram posteriormente que a partir dessa experiência vivenciada por eles houve uma mudança de concepções acerca desse ambiente, pois eles perceberam a importância de um trabalho coletivo para a preservação de um ecossistema, demonstraram uma grande sensibilização em relação as péssimas condições de vida dos moradores das Vilas Bonifácio e dos Pescadores. Foi gerado o mini-projeto “Estudo da Praia de Ajuruteua relacionado com as ações antrópicas sobre o meio ambiente: conhecer para conservar” (Anexo 2).

2 RESULTADOS DA RESTINGA

Foram encontradas quinze famílias, as quais estão descritas na Tabela 1. A observação local dos hábitos da vegetação evidenciou que existem diferentes tipos: ervas, lianas, arbustos e árvores.

Constatou-se que a Restinga do Bonifácio é uma área utilizada para pastoreio, retirada de madeira para carvão, construção civil e curral e também para a coleta de frutas como o caju (Anacardium occidentale L.) e o muruci (Byrsonima crassifolia L.) (Figura 5). Sendo uma área de pastoreio sofre queimadas ocasionais nos campos durante a estação seca na região (julho a dezembro).

3 RESULTADOS DO MANGUEZAL

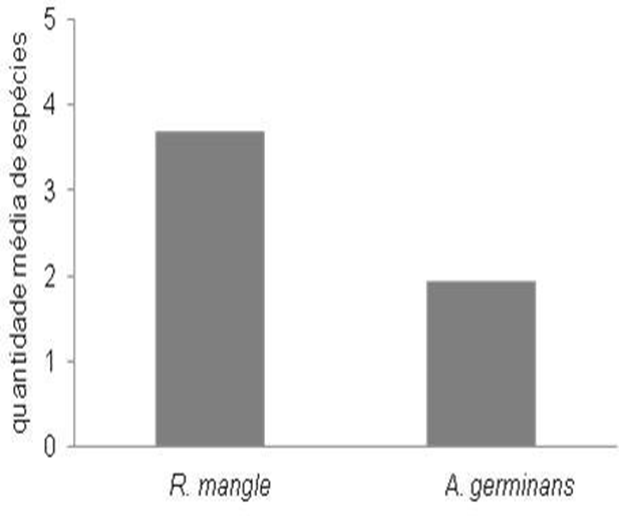

As espécies de vegetais encontradas nas duas áreas estudadas foram Rhizophora mangle e Avicennia germinans. A espécie Laguncularia racemosa não foi encontrada. Tanto na área degradada como não degradada foi encontrado um maior número de R. mangle (3,7) do que de A. germinans (1,94) (Figura 6). Na área não degradada foi encontrado um menor número de árvores, porém estas apresentaram altura média maior em relação a área degradada.

Tabela 1- Famílias e hábitos dos indivíduos arbustivo-arbóreos encontrados na restinga da Vila Bonifácio.

| FAMÍLIAS | HÁBITOS |

| Anacardiaceae | Árvore; arbusto |

| Clusiaceae | Árvore |

| Combretaceae | Árvore |

| Cyperaceae | Erva |

| Eriocaulaceae | Erva |

| Fabaceae | Árvore; arbusto |

| Humiriaceae | Árvore; arbusto |

| Malpighiaceae | Arbusto |

| Melastomataceae | Erva |

| Myrtaceae | Árvore; arbusto |

| Polygonaceae | Arbusto |

| Rubiaceae | Arbusto |

| Sapotaceae | Árvore |

| Smilacaceae | Liana |

| Xyridaceae | Erva |

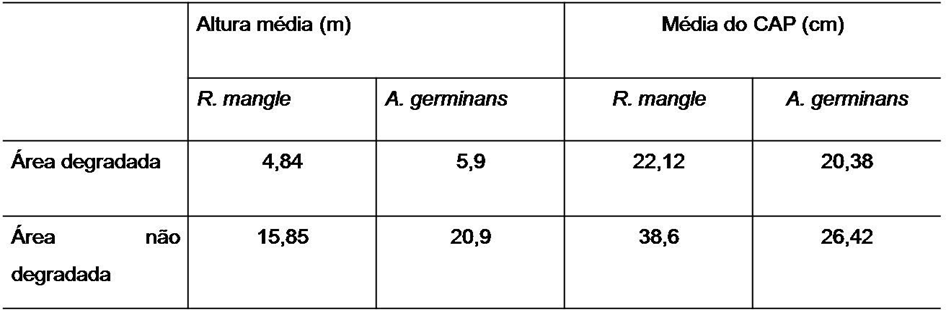

A altura média da A. germinans foi maior nas duas áreas estudadas, no entanto R. mangle apresentou as médias do CAP maiores tanto na área degradada como não degradada (Tabela 2).

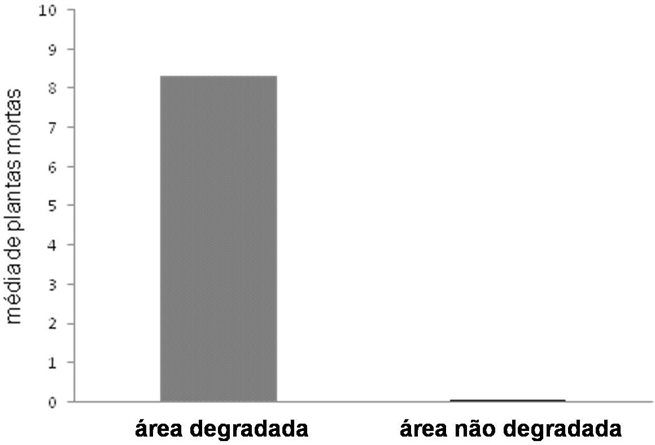

A média de plantas mortas foi muito maior na área degradada do que na área não degradada (Figura 7). Em relação ao número de tocas de caranguejos houve pouca diferença entre as duas áreas, foi encontrada na área não degradada uma média de 16,8 tocas, enquanto na área degradada 15,5 tocas.

O número de plântulas não foi registrado corretamente em todos os quadrados, portanto não foi analisado.

Tabela 2 – Valores das médias da altura e do CAP de R. mangle e A. germinans nas áreas degradada e não degradada.

4 RESULTADOS DA PRAIA

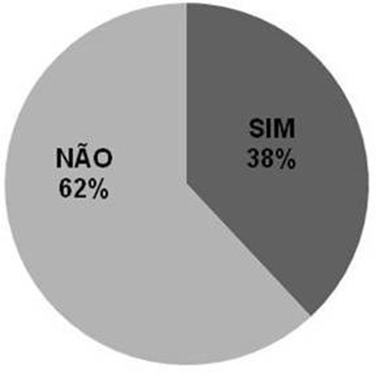

Os dados coletados através dos questionários demonstraram uma carência muito grande de trabalhos com enfoque na questão ambiental com a população da região. Das cento e cinco pessoas entrevistadas apenas quarenta (38%) conhecem algum projeto que desenvolva atividades relacionadas ao manguezal e a praia ou relacionados a outras temáticas, mas que indicavam meios de preservação dos ecossistemas costeiros dessa área propiciando maior qualidade de vida a população da região (Figura 8). Das quarenta pessoas que entraram em contato com essas ações, quinze tiveram acesso a informações que tratavam a cerca do manguezal e a preservação e recuperação deste. Outras quatorze pessoas entraram em contato com ações quanto a praia (preservação e saneamento), nove pessoas tiveram acesso a ações relacionadas a outros temas como: pesca e meio ambiente, Projeto MADAM, orientação e fiscalização do INCRA (construção de casas), RESEX: explicação de como atuam e programas de desenvolvimento da renda familiar ,treinamento de vazamento de petróleo e como proteger a praia nessa situação e duas pessoas souberam que houve algumas ações na região mas não souberam responder sobre o que se tratavam.

Dos quarenta entrevistados que tiveram conhecimento de trabalhos com a temática em questão, quando perguntados sobre o quanto achavam importantes trabalhos realizados com a temática ambiental na região, 22,5% não viram importância alguma nas ações com a temática ambiental na região ou não souberam responder, 12,5% acharam importantes, porém sem eficácia, pois não houve continuidade nos trabalhos, 22,5% consideraram importantes essas ações pois, mostram como utilizar os recursos tanto do manguezal como da praia, tanto para comunidade como para todos que usufruem deste ecossistema de uma forma geral , 15% viram importância somente nas ações relacionadas a praia e outros 27,5% nas ações relacionadas ao manguezal. Sendo que a maioria dos entrevistados só consideraram relevantes os trabalhos feitos com o tema de mangue ou praia pois, esses ecossistemas são considerados por estes importantes para seu sustento e alimentação, desconhecendo totalmente a importância desses ecossistemas para o meio ambiente, assim como o fato do próprio homem estar inserido na natureza.

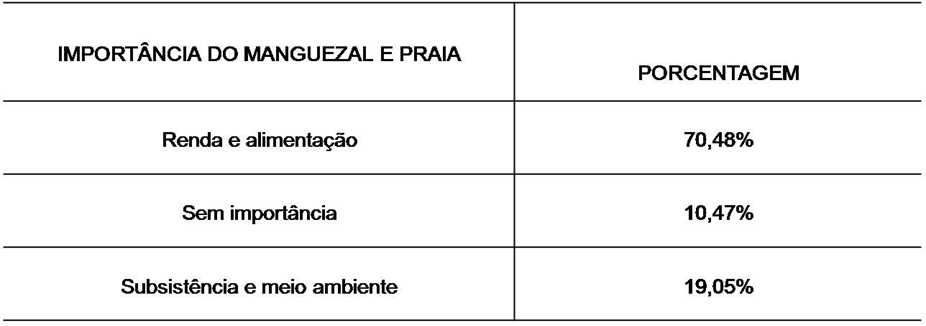

Dos cento e cinco entrevistados, setenta e quatro (70,48%) disseram considerar esse ambientes importantes citando prioritariamente o fato de seus recursos serem utilizados como forma de captação de renda e para alimentação, onze (10,47%) não vêem importância alguma para esses ambientes, e apenas vinte (18,05%) consideram esses ambientes importantes tanto como meio de subsistência como para o meio ambiente, demonstrando certo grau de conhecimento a relação homem- natureza (Tabela 3).

Tabela 3: Diferentes concepções dos moradores das Vilas do Bonifácio e dos Pescadores sobre a importância do manguezal e da praia.

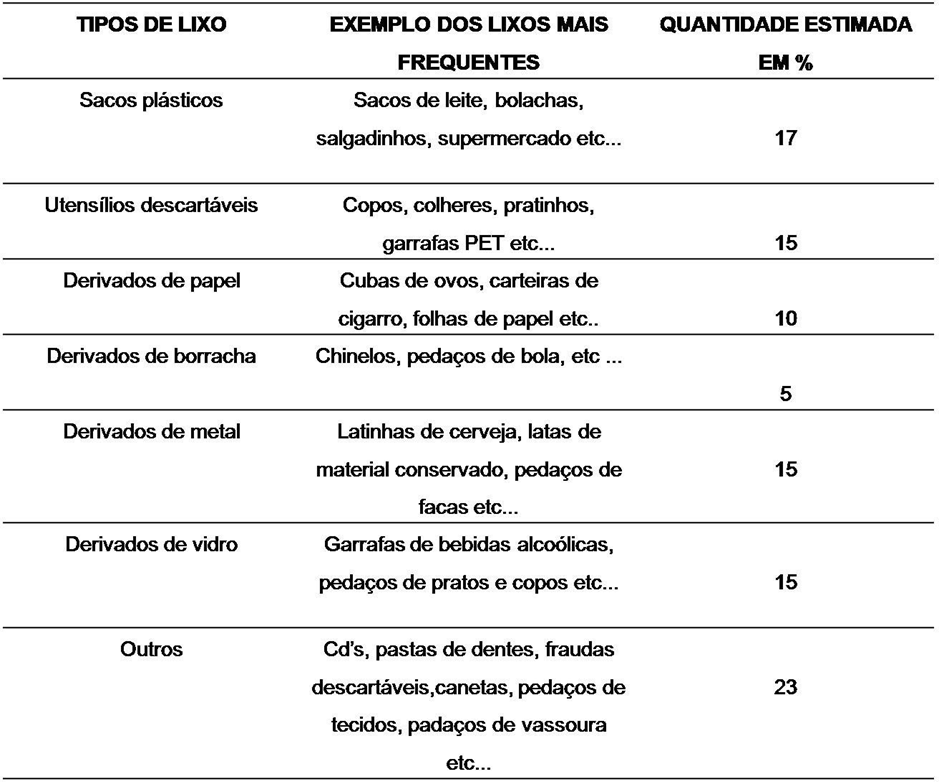

Durante todo o trabalho, notou-se como a praia está poluída, existindo muitos pontos de acúmulo de lixo no decorrer da mesma (Figura 9), principalmente acumulados em áreas de dunas, decorrente do fato de não haver coleta de lixo regular na região, levando os moradores queimarem seus lixos, depositarem em dunas ou lançarem no estuário e no mar, já que a coleta de lixo só ocorre esporadicamente em épocas de veraneio. Também foi observado que não há praticamente nenhuma orientação sobre saneamento básico quanto a questões como: qualidade de água e cuidados com os dejetos. Sendo que, não há rede de abastecimento de água potável, as fossas (quando existem, pois muitas casas não possuem) são feitas em qualquer lugar, ou quando não possuem fossas os moradores fazem suas necessidades fisiológicas no manguezal.

Como foi avaliado com a coleta de lixo feita durante as entrevistas, os tipos de lixo mais encontrados foram descartáveis, plásticos, derivados de metal, derivados de vidro, a maior quantidade foram utensílios de uso doméstico (classificados como outros), a menor quantidade foram derivados de borracha e de papel, sendo este último o que demora menos tempo na natureza, mas ainda sim demora bastante tempo e pode causar vários danos a biota. Não foram encontrados lixo orgânico durante a coleta (Tabela 4).

Tabela 4 – Tipos e quantidade de lixos encontrados na Praia de Ajuruteua.

III CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a urbanização da civilização, a relação do homem com o ambiente mudou radicalmente e a natureza passou a ser entendida como “algo separado da sociedade humana”, ocupando uma posição de subserviência perante o homem. Mas foi principalmente a partir da revolução industrial que a natureza passou a ser administrada como fonte inesgotável de matéria prima, uma espécie de “supermercado gratuito”. Desse modo, alterando diversificados e sensíveis mecanismos que sustentam a vida na terra e evidenciando um modelo de desenvolvimento insustentável por trás dessa realidade, ou melhor, a maioria das pessoas não se dá conta da estreita correlação do ambiente, com as atitudes cotidianas de acordo com, Donela (1997) citado por Effting (2007). Assim, é evidente a importância de sensibilizar as pessoas para que ajam de modo responsável em relação ao ambiente e seus recursos.

Em um artigo específico, a constituição brasileira prevê desde 1988, a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino. Porém, apesar de várias iniciativas bem sucedidas em muitos lugares do país, não existe até o momento uma política efetiva de EA implantada (ZUCCHI & RADOS, 2002).

Antigamente a EA apresentava um caráter muito mais voltado ao preservacionismo, com ações voltadas apenas ao cuidado com a natureza. No entanto, sabe-se atualmente que a natureza não se limita somente a questões ambientais, ela possui um caráter social e político que não podem ser negados, uma vez que o ambiente é uma complexa interconexão do todo (VIEIRA, 2008). Nesse processo, a EA vem adquirindo uma grande importância no mundo, sendo pertinente que os currículos escolares busquem desenvolver práticas pedagógicas ambientalizadas, e que atuem de modo interdisciplinar, englobando conhecimentos do cotidiano dos alunos.

Geralmente, muitas escolas têm empregado uma educação ambiental regulada pela pontualidade, somente lembrada em certas datas comemorativas, como “o dia do meio ambiente”. Entretanto, existem diferentes formas para a inclusão de temáticas ambientais nos currículos escolares, como por exemplo, a experiência pedagógica construída neste trabalho.

No entanto, por lacunas na formação profissional ou por falta de oportunidade de atualização, muitos professores não conseguem utilizar conhecimentos específicos, por exemplo, dos ecossistemas costeiros, como conteúdo de ensino e/ou práticas para EA, seja ela formal ou informal (GUERRA, 2001).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) elevaram a EA, no ensino Fundamental e Médio, à condição de tema transversal dentro de uma abordagem interdisciplinar, aproveitando o conteúdo específico de cada área, de modo que se consiga numa perspectiva global da questão ambiental, englobando os aspectos sociais, econômicos e políticos, para atingir os seguintes objetivos: examinar as principais questões ambientais do ponto de vista local; promover a participação dos alunos na organização de suas experiências de aprendizagem, dando-lhes a oportunidade de tomar decisões e aceitar suas conseqüências, e; ressaltar a complexidade dos problemas ambientais, assim conseqüentemente a necessidade de desenvolver o senso crítico e as atitudes necessárias para resolvê-los.

De acordo com os PCNs, o trabalho com a realidade local é vantajoso, pois oferece uma realidade acessível e conhecida, assim é passível de ser campo de aplicação do conhecimento. Grande parte dos assuntos mais significativos para os alunos estão em torno da realidade mais próxima, ou seja, sua região, sua comunidade. E isso faz com que, para a EA, o trabalho com a realidade local seja de importância vital.

Segundo Sato (1997) essa abordagem de conceitos, em lugar de conteúdos, dos PCNs, trazem assim uma importante orientação para o desenvolvimento de projetos escolares que busquem mudanças na prática pedagógica em relação ao processo de ensino-aprendizagem, e de integração escola-comunidade.

A região bragantina, por possuir ecossistemas de grande importância, tanto ecológica como sócio-econômica, foi extremamente propícia para realização do trabalho, possibilitando aos alunos conhecer as particularidades do ambiente ao qual estão inseridos, sua importância, formas de utilizá-los corretamente, agindo também como multiplicadores desse conhecimento. Sendo que, o ensino dos ecossistemas, levando em consideração todos os níveis de formação, devem abranger não somente o conhecimento quanto as relações entre seres vivos e meio ambiente, mas primar pela formação de valores humanos, os quais definirão a conduta do individuo (SENICIATO & CAVASSAN, 2009).

A utilização do método científico atrelado a EA, através da implementação de atividades em sala de aula e de campo, foram de grande valia para favorecer a compreensão da importância dos ambientes estudados, mostrando-se muito eficazes para possibilitar aos alunos uma análise mais aprofundada dos ecossistemas costeiros (manguezal, praia e restinga), a qual está fundamentada na construção do conhecimento pelos próprios alunos.

No presente trabalho, os alunos demonstraram potencialidades que não eram evidenciadas no cotidiano escolar, como: interesse pelo conteúdo teórico da forma como foi apresentado, iniciativa nas aulas de campo, criatividade na coleta e análise dos dados, destreza manual e potencial para a iniciação científica.

De acordo com Seniciato & Cavassan (2009) a utilização de aulas de campo nos próprios ambientes naturais, mostra-se mais eficaz no alcance dos objetivos, em comparação com aulas teóricas, devido proporcionarem tanto uma visão mais integrada do ambiente em questão e seus fenômenos, quanto por estabelecer um maior envolvimento emocional com o assunto, possibilitando um melhor aprendizado. Sendo assim, o maior problema escolar, possivelmente, reside no distanciamento que muitas vezes a escola parece manter na vida de cada um (FRANCALANZA, 2004).

Nesse contexto, a EA tornou-se um ótimo caminho para o desenvolvimento do pensamento crítico, quanto a questões ambientais nos ecossistemas aos quais os alunos estão inseridos, através de praticas e vivência das situações, e utilizando do método cientifico como ferramenta de ensino, o qual utilizado de forma correta, ou seja, com uma postura investigativa e levando em conta os conhecimentos prévios dos alunos, trás ganhos tanto para a aprendizagem dos conhecimentos científicos abordados, quanto para compreensão de ciência, refletindo também na postura crítica do aluno.

No trabalho foi utilizado o método cientifico investigativo, não aquele assentado em uma visão indutivista, constituído de uma série de etapas estereotipadas para se chegar à resposta das questões abordadas. Mas sim, um método investigativo, utilizando aspectos habitualmente presentes no método científico tradicional, porém com significado diferente, sem o caráter de lista, e sim permitindo um percurso mais dinâmico (SILVA & MARSULO, 2005). Deste modo, esta metodologia de ensino possibilita a construção do conhecimento no qual o aluno participa ativamente, refletido e propondo soluções para os problemas, levando em conta sua percepção da realidade, bem como sua postura crítica em relação aos acontecimentos.

Foi evidenciado neste trabalho que os alunos puderam demonstrar sua autonomia interpretativa, entendimento e participação quanto às questões abordadas, até mesmo pela interação com o ambiente e com os moradores locais, colocando em prática o exercício da autonomia tanto individual como dos grupos, que interagiram bastante para a produção dos mini-projetos, desse modo, expressando-se de maneira fundamentada os alunos puderam elaborar e produzir textos que transmitiram suas próprias experiências.

O ensino da ecologia está vinculado à disciplina Biologia no segundo ano do ensino médio, mas no terceiro ano é considerada como disciplina independente. Em ambos os casos, basicamente a metodologia utilizada é a exposição dos conteúdos através de livros, apostilas e outros recursos, desta forma os alunos não têm aulas práticas de campo, resultando em dificuldades de vincular o conhecimento adquirido na sala de aula e a existência real dos ecossistemas estudados. Assim, estudar os diferentes tipos de ecossistemas costeiros sem vivenciá-los, apenas através de textos e figuras não estimula a consciência crítica necessária para conservá-los. Muitas vezes, o conteúdo é absorvido superficialmente, caindo posteriormente no esquecimento e deixando de atentar para a importância dos trabalhos, que visem o repasse de informações quanto ao uso adequado destas regiões, sendo áreas de recursos de valor significativo, tanto por seu papel econômico quanto por seu significado para sobrevivência de varias espécies.

Diante de tudo que foi exposto, da importância ambiental, econômica e social da zona costeira, assim como da sua degradação por ação antrópica; do papel da educação no processo de conscientização das populações locais, baseado nos PCNs, os quais foram elaborados dentro de um contexto histórico dinâmico, e no que tange a questão ambiental, fica evidente que este tema deve ser trabalhado de forma interdisciplinar, tornando-se de grande importância a experiência inovadora que este trabalho descreve, quanto ao desenvolvimento de práticas pedagógicas pautadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, mostrando que é possível fazer diferença na prática de ensino.

IV CONCLUSÂO

- O método científico com uma postura investigativa, levando em consideração os conhecimentos prévios dos alunos, utilizado como metodologia de ensino e meio de se chegar a conclusões quanto as questões abordadas, mostrou-se uma ferramenta eficiente para a aprendizagem.

- A utilização de aulas de campo nos ambientes naturais, juntamente com o processamento do material coletado pelos alunos, mostrou-se mais eficaz no alcance dos objetivos de ensino, em comparação com aulas somente teóricas, por proporcionarem uma visão mais integrada do ambiente em questão e seus fenômenos, ao mesmo tempo que estabelece um maior envolvimento com o assunto, possibilitando melhor aprendizado.

- O trabalho proporcionou reflexão e aprendizagem para todos envolvidos no projeto em relação a importância ambiental e social dos ecossistemas estudados, através do levantamento de dados e informações quanto aos ambientes costeiros da península de Ajuruteua (restinga, manguezal e praia), e de que modo as ações antrópicas podem beneficiar ou prejudicar o ambiente.

- A interação ao longo das aulas com o ambiente e também com os moradores locais, mostrou-se extremamente benéfica para que os alunos adquirissem maior compreensão dos assuntos abordados, demonstrando melhor capacidade interpretativa, entendimento e participação, colocando em prática o exercício da autonomia tanto individual como dos grupos, que interagiram para a produção dos mini-projetos.

- Os trabalhos apresentados no evento escolar, transmitiram as experiências próprias dos alunos, fato que possibilitou que estes se expressassem de maneira bastante fundamentada para elaborar e produzir os mini-projetos, formulando propostas de soluções quanto as questões abordadas.

- Cabe aos educadores o desafio de ousar na prática educativa, principalmente no que diz respeito à EA. Para tanto, torna-se indispensável à disseminação de práticas que obtiveram resultados satisfatórios, as quais servem como incentivo para se alavancar uma EA cada vez mais efetiva.

V REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

BRASIL. Ministério da Educação. PCNs (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS). Brasília: MEC/SEF, 1997.

CAMARGO, M. & ISAAC, V. J. Ictiofauna Estuarina. In: FERNANDES, M. E. B. Os Manguezais da Costa Norte Brasileira. Maranhão: Fundação Rio Bacanga, 2003. p. 105-141.

COSTA, A. M. F. C. Educação Ambiental na Alfabetização de Adultos: do Cotidiano para a Sala de Aula, da Sala de Aula para a Vida In: CONGRESSO BRASILEIRO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA, 2, 2001, Belo Horizonte.

DEMO, P. Educar pela Pesquisa. 8 ed. Campinas: Autores Associados, 2007.

DIEGUES, A. C. S. Populações Humanas e Ecossistemas da Costa Brasileira. NUPAUB/USP, São Paulo. 1992 . 85p.

EFFTING, T. R. Educação ambiental em escolas públicas: Realidade e Desafios .

78 p. 2007. Monografia (Pós Graduação em “Latu Sensu” Planejamento para o Desenvolvimento Sustentável) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon, 2007.

FRANCALANZA, H. As pesquisas sobre educação ambiental no Brasil e as escolas: Alguns comentários preliminares. In: TAGLIEBER, J. E; GUERRA, A . F. S. (orgs.) Pesquisa em educação ambiental: Pensamentos e reflexões de pesquisadores em educação ambiental. Pelotas: Editora Univesitária/UFPel, 2004. p. 55-77.

GALAZZI, M. et al. Objetivos das atividades experimentais no ensino médio: a pesquisa coletiva como modo de formação de professores de ciências. Ciência & Educação, 7, 2, 249-263, 2001.

GLASER, M. Interrelations between mangrove ecosystem, local economy and social sustainability in Caeté Estuary, North Brazil. Wetlands Ecology and Management, 11, 265-272. 2003.

GUERRA A . F. S. A educação ambiental em áreas costeiras : Uso da web como ferramenta na formação do oceanógrafo In: Revista eletrônica do mestrado em educação ambiental, 06, 2001, Itajaí. UNIVERSIDADE VALE DO ITAJAÍ, 2001. Disponível em:<http://www.remea.fung.br/mea/remea/index2> Acesso em: 9 de dez. 2009.

MEHLIG, U. Aspects of tree primary production in an equatorial mangrove forest in Brazil. ZMT contribuitions 14, Zentrum für Marine tropenökologie, Bremen, Alemanha. 155p. 2001.

PEREIRA, A, R. et al. Forma-ação de agentes multiplicadores em educação ambiental na comunidade do Engenho, Município de Bragança, Pará In: VIII JORNADA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA – UFPA, 8, 2005, Belém. Lista de resumos: Universidade Federal do Pará, 2005.

SANTOS, J.U.M; GORAYEB, I. S; BASTOS, M. N. C. Diagnóstico para avaliação e ações prioritárias para conservação da biodiversidade da Zona Costeira Amazonica. Belém. 1999. Documento apresentado para o MMA – Ministério do Meio Ambiente e PROBIO – Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira Em outubro de 1999.

SATO, M. Educação para o ambiente amazônico. 226p. Tese de Doutorado (PPG- ERN/UFSCar) – Universidade Federal de São Carlos, São Paulo, 1997.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Manguezal: Ecossistema entre a terra e o mar. Ecological Research, São Paulo, 64p. 1995.

SCHAEFFER-NOVELLI, Y. Grupo de Ecossistemas Costeiros: manguezal, marisma e apicun. São Paulo. 2000.

SENICIATO, T; CAVASSAN, O . O ensino de ecologia e a experiência estética no ambiente natural: Considerações preliminares. Ciência e Educação, Bauru, 15, 2, 393- 412, 2009.

SILVA, da R. M. G; MARSULO, M. A . G. Os método científicos como possibilidade de construção de conhecimento no ensino de ciências. In: REVISTA ELECTRÓNICA DE ENSEÑANZA DE LAS CIÊNCIAS, 6, 3, 2005. Disponível em: <http://www.saum.uvigo.es/reec> Acesso em: 9 dez. 2009.

SILVA, I. R; COSTA, R. M; PEREIRA, L. C. Desenvolvimento e Meio Ambiente, Brasil,1, 13, 11-18. 2006.

SILVA, M. J. et al. Espécies de Aracaceae na Reserva Extrativista Marinha Caeté- Taperaçu, Bragança, Pará, Brasil. In: 59ª REUNIÃO ANUAL DA SBPC, 59, 2007, Belém. Lista de Resumos: Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, 2007.

SZLAFSZTEIN, C.F. Indefinições e obstáculos no Gerenciamentos da zona costeira do Estado do Pará, Brasil. Revista Gestão Costeira Integrada, Belém: CEJUP, 9, 2, 47- 58, 2009.

VANNUCI, M. Os manguezais e nós: Uma síntese de percepções. In: Desenvolvimento e Meio Ambiente. 2a. ed., São Paulo. p. 11-18. 2002.

VIEIRA, S. R. A . Educação Ambiental e o currículo escolar In: Revista Espaço Acadêmicos, 83, 2008, [S.l.]. Disponível em: <http://www.espaçoacademico.com.br/083/83viera.htm> Acesso em: 9 de dez. 2009.

ZUCCHI, O. J; RADOS, G. J. V. Educação ambiental e os Parâmetros Curriculares Nacionais: Um estudo de caso das concepções e práticas dos professores do ensino fundamental e médio em Toledo – Paraná. Revista da Educação, Toledo, 2, 1, 57-80, jan/jun. 2002.

¹Laboratório de Carcinologia / Instituto de Estudos Costeiros (IECOS), Universidade Federal do Pará (UFPA), Campus Universitário de Bragança. Alameda Leandro Ribeiro s/n, Bairro: Aldeia, 68600-000, Bragança, PA, Brasil;

²Secretaria de Educação do Estado do Pará (SEDUC-PA);

³University St. Paul-Ottawa (USPAUL), Canadá; Universidade Federal do Amapá (UNIFAP);

*Autores correspondentes. E-mail: marcusalexandre159@gmail.com; profjc65@hotmail.com.