CLINICAL EPIDEMIOLOGICAL PROFILE OF PATIENTS WITH CONGESTIVE HEART FAILURE HOSPITALIZED IN A HEALTH INSTITUTION IN THE INLAND OF THE VALE DO JEQUITINHONH

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ar10202502171743

Taynara Thaís de Medeiros Nascimento¹; Lívia Maria Gonçalves Fernandes²; Cecília de Souza Goulart³; Eva Emiliana Pinto⁴; Roberta Silva Rocha⁵; Thaís Campos Miranda⁶; Matheus Henrique Pereira Costa⁷; Luane Manuella Ferreira da Silva⁸; Cláudia Aparecida Fernandes Cordeiro⁹; Danielle Mandacaru Ramos¹⁰; Paulo Henrique da Cruz Ferreira¹¹.

Resumo

As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de morte e incapacidade no Brasil, superando até mesmo câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas. Essas condições incluem uma variedade de problemas que afetam o coração e os vasos sanguíneos, como aterosclerose, insuficiência cardíaca e hipertensão arterial. Fatores como estilo de vida, genética, idade avançada e condições como diabetes e hipertensão contribuem para seu desenvolvimento. O presente estudo objetiva identificar e definir o perfil epidemiológico de pacientes portadores de insuficiência cardíaca congestiva (ICC) hospitalizados em uma instituição de saúde referência no atendimento cardiológico da macrorregião de saúde do Jequitinhonha. Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo e de caráter quantitativo. O estudo foi realizado na Santa Casa de Caridade de Diamantina (SCCD). A população é composta pela totalidade de prontuários que a ICC foi causa de internação no período de setembro de 2023 a setembro de 2024. Variáveis demográficas, clínicas e epidemiológicas como idade, sexo, procedência, queixa apresentada no pronto atendimento, comorbidades, tempo de internação e desfecho dos pacientes internados neste período, foram levantadas, vislumbrando compreender a incidência, prevalência, taxas de hospitalização e os impactos na qualidade de vida dos pacientes e de seus cuidadores. Este estudo contribuirá para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e promoção à saúde em diversos níveis, além da condução de estudos clínicos e terapêuticos mais eficazes, ajustados às necessidades específicas dessa população.

Palavras-Chave: Insuficiência Cardíaca Congestiva. Perfil Epidemiológico. Hospitalização

1 INTRODUÇÃO

Dentre as doenças crônicas não transmissíveis, as doenças cardiovasculares ocupam um lugar de destaque no cenário epidemiológico, por serem uma das principais causas de morte e incapacidade. No Brasil, os óbitos por essas enfermidades ultrapassam os causados por câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas (Brasil, 2021).

As doenças cardiovasculares referem-se a um conjunto de condições que afetam o coração e os vasos sanguíneos. Isso inclui doenças como aterosclerose, doença arterial coronariana, doença cardíaca congênita, insuficiência cardíaca, hipertensão arterial, doenças das válvulas cardíacas, arritmias cardíacas, entre outras (Benjamim et al., 2018). Essas doenças podem surgir devido a diversos fatores de risco como estilo de vida – dieta inadequada, falta de exercícios, tabagismo-, colesterol em excesso, hipertensão, obesidade, estresse, depressão e diabetes (Brasil, 2022).

Vislumbrando o controle do surgimento e/ou desenvolvimento das doenças cardiovasculares, existem estratégias de prevenção muito eficazes e simples, as quais incluem a promoção de hábitos de vida saudáveis, como dietas balanceadas, cessação do tabagismo e controle adequado de condições médicas como hipertensão e diabetes. Além disso, nos casos onde estas doenças já se encontram instaladas, o tratamento pode envolver medicamentos para controlar fatores de risco, procedimentos cirúrgicos ou intervenções para corrigir problemas cardíacos (Mozaffarian et al., 2015). A hospitalização decorrente às condições cardíacas é crucial para oferecer tratamento emergencial, monitoramento intensivo e intervenções médicas que podem salvar vidas, sendo também uma oportunidade para educar os pacientes sobre fatores de risco, mudanças no estilo de vida e adesão a tratamentos, diminuindo as taxas de reospitalização que podem chegar a 40% em até 6 meses após a alta (Mesquita et al., 2016).

A insuficiência cardíaca congestiva (ICC) trata-se de uma síndrome clínica complexa, na qual o coração é incapaz de funcionar como uma bomba sanguínea de forma a suprir às necessidades metabólicas dos tecidos e de órgãos-alvo, ou pode fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento, consequentemente resultando em acúmulos de fluídos por todo o corpo. É, portanto, considerado um problema de saúde pública global, com mais de 37 milhões de indivíduos afetados em todo o mundo. Trata-se de uma doença altamente prevalente, com redução da expectativa e da qualidade de vida das pessoas acometidas (CCDIC, 2018).

Apesar dos fatores de morbimortalidade relacionados à ICC serem incontestáveis, os dados clínicos destes pacientes, bem como o impacto do gerenciamento do quadro sobre os resultados durante a internação, permanecem inconsistentes e incompletos, uma vez que grande parte das informações são oriundas de estudo isolados e estudos clínicos que não representam a população de pacientes hospitalizados por essa patologia (Adams et al., 2005; Roger, 2013).

Conforme os dados registrados pelo Brazilian Registry of Acute Heart Failure, no Brasil foi evidenciado que a má adesão no tratamento básico da ICC é dos principais motivos de internação e aumento do número de casos, resultando, também, ao elevado número de mortalidade dentro de hospitais. Destaca-se ainda o controle inadequado de doenças crônicas como hipertensão arterial e diabetes, que estão entre os principais fatores de risco para o desenvolvimento de ICC (Shen et al., 2017).

No Brasil, existem poucas publicações que avaliam de forma clara e prospectiva características sócio demográficas, clínicas e prognósticas de pacientes hospitalizados com diagnóstico clínico de ICC. Alguns estudos sugerem a existência de disparidades regionais significativas envolvendo diversas características dos pacientes que internam com essa doença no Brasil, mas estas comparações são metodologicamente limitadas por delineamentos e critérios de inclusão muitas vezes divergentes (Stewart et al., 2001; Tavares et al., 2002).

Em virtude disso, torna-se indispensável à realização da pesquisa do perfil epidemiológico dos pacientes internados com ICC, uma vez que esta permitirá a identificação dos principais fatores de risco prevalentes nesta região relacionado à patologia em questão, como está se encontra distribuída geograficamente, permitindo compreensão da incidência e prevalência da doença, assim como permitirá entender sobre as taxas de hospitalização e os impactos gerados na qualidade de vida dos pacientes acometidos, bem como de seus cuidadores. Além destes, poderá ser utilizada como subsidio para o desenvolvimento de estratégias de prevenção e promoção à saúde em diversos níveis de atenção à saúde, além de assentir na condução de estudos clínicos e terapêuticos mais eficazes, garantindo desenvolvimento de tratamentos que atendam às necessidades específicas desta população.

Este estudo se justifica a medida em que um levantamento das internações hospitalares dos pacientes portadores de ICC na referência cardiológica da macrorregião de saúde do Jequitinhonha, poderá retratar de forma mais precisa, o perfil destes pacientes. Comparações com outros estudos semelhantes também poderão ser viabilizadas, podendo resultar em medidas preventivas de complicações deste relevante agravo de saúde na população adscrita no estudo.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A Insuficiência Cardíaca (IC) representa um dos principais desafios de saúde pública no Brasil, com aproximadamente 2 milhões de pacientes diagnosticados e 240.000 novos casos anualmente (Cestari, et al., 2021).

Caracteriza-se por alterações estruturais e funcionais cardíacas que resultam em (…) comprometimento do enchimento ventricular e/ou da ejeção sanguínea, levando à ativação de mecanismos compensatórios neuro-humorais e inflamatórios que, paradoxalmente, contribuem para a progressão da doença (Rodrigues et al., 2024, p.3). A insuficiência cardíaca descompensada apresenta diferentes perfis clínico-hemodinâmicos, sendo o perfil B (“quente e úmido”) o mais prevalente, caracterizado pela presença de congestão com boa perfusão periférica (Mangini, 2013). As manifestações clínicas mais frequentes incluem dispneia (89%), fadiga (78%) e edema periférico (68%), com significativo impacto na qualidade de vida dos pacientes. Já as comorbidades mais relevantes elencadas são: Doença Renal Crônica (42%), Fibrilação Atrial (35%), Doença Arterial Coronariana (30%) e DPOC (22%) (Costa; Santos, 2023, p.91). Tratando-se de fatores de risco em contexto nacional, a hipertensão arterial sistêmica (78%), diabetes mellitus (45%) e obesidade (38%) configuram-se como os principais fatores de risco modificáveis, enquanto idade avançada e histórico familiar representam os fatores não modificáveis mais relevantes (Lima et al., 2024, p.48).

No período de 2019 a 2023, foram registradas 941.576 internações por ICC no Brasil, com maior prevalência na região Sudeste (Soares, et al, 2024). De acordo com Pereira et al. (2023), o perfil dos pacientes brasileiros com ICC apresentava predominância em homens (56%), idade média de 65 anos, maior incidência em pardos (48%) e maiores concentrações nas regiões metropolitanas (67%).

As elevadas taxas de internação e mortalidade geram gastos para o serviço de saúde que ultrapassam os 3 bilhões de reais (Soares, et al., 2024; Arruda, et al., 2022). “O impacto da ICC no sistema de saúde brasileiro é substancial, sendo responsável por aproximadamente 30% das internações por causas cardiovasculares no SUS” (Oliveira; Silva, 2024). O envelhecimento populacional e a alta prevalência de condições crônicas como hipertensão e diabetes, contribuem significativamente para o aumento dos casos (Romêo, et al., 2024).

A análise da literatura científica recente evidencia avanços significativos no diagnóstico, tratamento e manejo da doença, porém também revela disparidades importantes. Os dados epidemiológicos e socioeconômicos apresentados demonstram o impacto substancial da ICC no sistema de saúde brasileiro, tanto em termos de morbimortalidade quanto de custos assistenciais. A complexidade do manejo da doença, associada às particularidades do contexto nacional, ressalta a necessidade de políticas públicas específicas e estratégias coordenadas de atenção à saúde.

O enfrentamento efetivo da ICC no Brasil requer esforços coordenados entre gestores, profissionais de saúde e pesquisadores, visando não apenas a incorporação de novos recursos terapêuticos, mas também a otimização dos recursos existentes e a redução das disparidades regionais no acesso ao cuidado especializado. Por este motivo, realizar o levantamento das internações hospitalares dos pacientes portadores de ICC na referência cardiológica da macrorregião de saúde do Jequitinhonha é super pertinente, já que poderá retratar de forma mais precisa, o perfil destes pacientes, além de permitir comparações com outros estudos semelhantes, podendo resultar em medidas preventivas de complicações deste relevante agravo de saúde na população adscrita.

3 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo observacional, transversal, descritivo e de caráter quantitativo, para traçar o perfil clínico e epidemiológico de pacientes que foram internados com o diagnóstico médico de ICC em uma instituição de saúde, referência ao atendimento de média e alta complexidade da macrorregião de saúde do Jequitinhonha, entre os meses de setembro de 2023 a setembro de 2024, por meio do levantamento de dados dos prontuários eletrônicos dos pacientes (PEP) inclusos no sistema interno da instituição de saúde, denominado Serviço de Processamento de Dados (SPDATA).

Foram incluídos no estudo os pacientes correspondentes aos seguintes critérios: possuir idade igual ou superior a 18 anos, ter sido internado em um dos setores da instituição coparticipante (Médica, Cirúrgica, Neurológica, Cardiológica, Centro de Terapia Intensiva e Pronto Atendimento), apresentar diagnóstico médico de insuficiência cardíaca em qualquer classe funcional, pacientes de ambos os sexos, paciente ou familiar responsável pela internação do paciente aceitar livremente participar do estudo e assinar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE. Os prontuários que apresentaram pacientes maiores de 18 e portadores de ICC que internaram por outras causas, ou aqueles internados com ICC com período de internação menor que 24h, foram excluídos da amostra. O óbito do paciente durante a internação não foi critério de exclusão para a análise dos dados.

Os dados dos prontuários foram coletados através da aplicação do Instrumento de Coleta de Dados do Paciente, referentes a idade, sexo, cor autorreferida, município de residência, diagnóstico principal, motivo da última internação, fatores de risco associados, características clínicas e formas de tratamento e monitoramento. As variáveis escolaridade e provável etiologia foram retiradas da análise dos resultados por falta de dados apresentados nos prontuários.

Internamente à variável “fatores de risco associados”, foram descritos: hipertensão arterial sistêmica (HAS), anemia, diabetes mellitus (DM), dislipidemia, fibrilação atrial (FA), doença arterial coronariana (DAC), arritmia, infarto agudo do miocárdio (IAM) prévio, endocardite, miocardite, valvopatia, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), asma, hipertensão pulmonar (HP), insuficiência renal aguda e crônica (IRA/IRC), etilismo, tabagismo, obesidade, sedentarismo, histórico familiar de doença cardiovascular (HFDCV), cirurgia prévia e outros.

Na variável “características clínicas”, foram descritos: classe funcional, fração de ejeção (FE), angina, 3º bulha, edema de extremidades, turgência da jugular, fadiga, edema agudo de pulmão (EAP), estertores pulmonares, dispneia noturna, dispneia, ortopneia, aumento de peso, hipotensão, síncope, tosse, nictúria, palpitações e outros. Por fim, na variável “formas de tratamento e monitoramento”, estão descritos: adesão ao tratamento, inibidores da enzima da angiotensina/bloqueadores dos receptores de angiotensina, diuréticos, betabloqueadores, digitálicos, vasodilatadores, implante de marcapasso e outros medicamentos em uso.

Após a coleta das informações, os dados foram armazenados no Software Microsoft Excel e importados para o software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®), para que fosse passível a realização da análise descritiva dos dados estatísticos dos pacientes, a partir das informações descritas em seus prontuários eletrônicos.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

O estudo analisou 192 prontuários de um total de 170 pacientes hospitalizados com ICC no período do estudo, entretanto, 101 foram descartados: 75 destes por não se enquadrarem aos critérios de inclusão estabelecidos, 15 não obtivemos sucesso no contato telefônico ou não assinaram o TCLE e 11 por não apresentarem em seus prontuários eletrônicos alguma forma de contato que permitisse que a solicitação de consentimento para uso dos dados fosse realizada. A amostra foi constituída, portanto, por 91 prontuários.

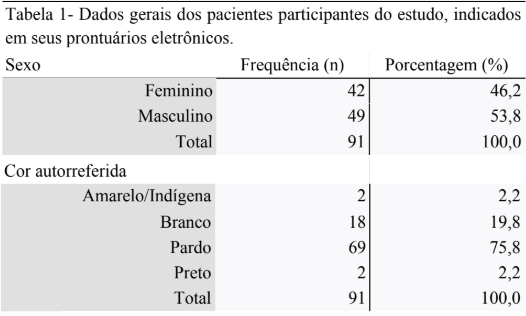

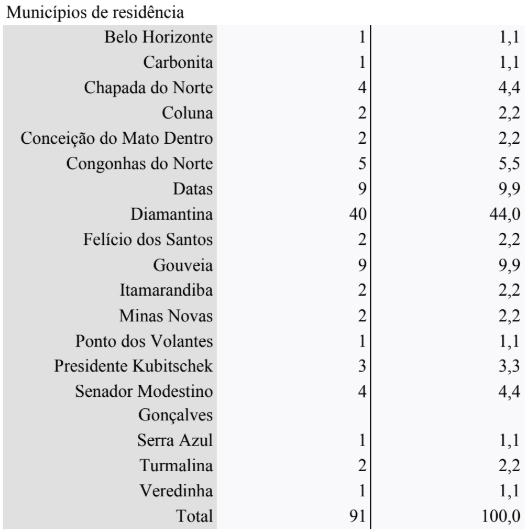

Analisando os dados gerais da população estudada, apresentados na TABELA 1, nota-se uma distribuição relativamente equilibrada entre os sexos, com discreta predominância masculina (n=49, 53,8%) comparada a feminina (n=42, 46,2%). A análise da cor autorreferida evidenciou predominância de indivíduos pardos (n=69, 75,8%), seguidos de brancos (n=18, 19,8%), amarelos/indígenas e pretos, que apresentaram proporção igual (n=2, 2,2%). Quanto aos municípios de residência, a distribuição geográfica dos pacientes revela uma abrangência da instituição de saúde à 17 municípios localizados no Vale do Jequitinhonha, com o município de Diamantina concentrando a maior proporção de casos (n=40, 44%), seguido por Datas e Gouveia com n=9 (9,9%), Congonhas do Norte (n=5, 5,5%), Chapada do Norte e Senador Modestino Gonçalves com n=4 (4,4%), Coluna, Conceição do Mato Dentro, Felício dos Santos, Itamarandiba, Minas Novas e Turmalina com n= 2 (2,2%) e por fim, outros municípios de residência até mesmo de fora da área de referência da rede assistencial regional, como Belo Horizonte, Carbonita, Ponto dos Volantes, Serra Azul e Veredinha com n=1 (1,1%) cada um.

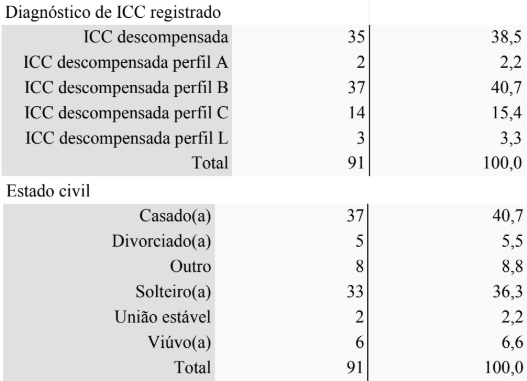

A análise dos dados referentes ao diagnóstico principal evidenciou predomínio de ICC descompensada perfil B, constituindo a manifestação mais frequente com n=37 (40,7%), seguido pela ICC descompensada sem perfil especificado (n=35, 38,5%). A ICC descompensada perfil C representou 15,4% dos casos (n=14), enquanto os perfis L e A apresentaram menor frequência (n=3, 3,3% e n=2, 2,2%, respectivamente). Quanto ao estado civil, observou-se predomínio de indivíduos casados (n=37, 40,7%), seguidos por solteiros (n=33, 36,3%). Os demais estados civis declarados foram distribuídos entre outro (n=8, 8,8%), viúvo (n=6, 6,6%), divorciado (n=5, 5,5%) e união estável (n=2, 2,2%).

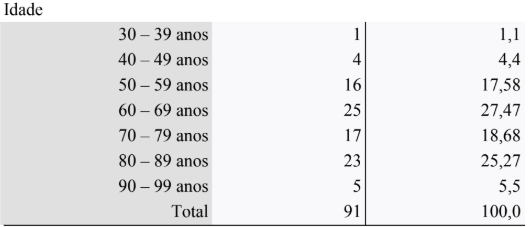

A distribuição de idades apresenta uma amplitude etária com uma variação de idades entre 39 e 91 anos, revelando um acometimento desde jovens adultos até idosos longevos, com destaque para a maior concentração de casos na faixa etária de 60 a 69 anos (n= 25, 27,47%), seguida pelo grupo de 80 a 89 anos (n=23, 25,27%). A análise evidencia, portanto, uma concentração significativa na sexta década de vida, com distribuição assimétrica. Nota-se pelos resultados apresentados que o acometimento pela doença se mantém de maneira expressiva. Tal padrão demonstrado sugere, portanto, maior vulnerabilidade de desenvolvimento de ICC em adultos e idosos jovens, na população estudada.

Tabela 1- Dados gerais dos pacientes participantes do estudo, indicados em seus prontuários eletrônicos.

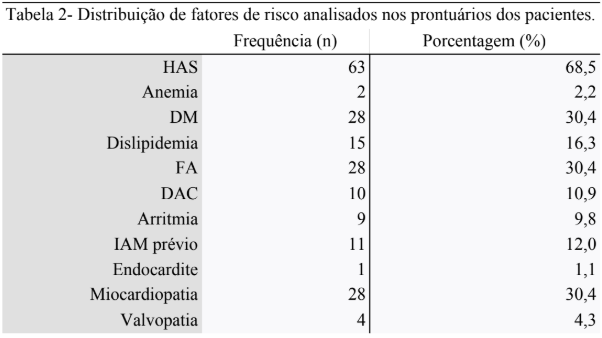

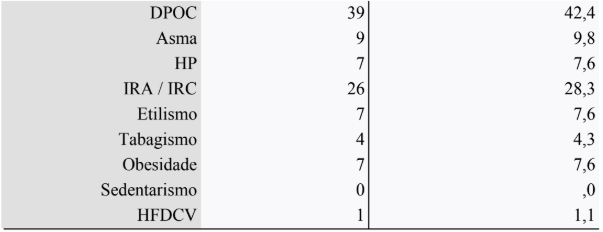

A caracterização dos fatores de risco (TABELA 2) evidencia a predominância significativa de condições cardiovasculares, respiratórias e metabólicas, com destaque para a doença crônica não transmissível HAS, que se mostrou mais prevalente, n=63, correspondendo ao total de 68,5% dos casos. Esta representa importante comorbidade associada ao desenvolvimento e progressão dos casos de ICC. O DPOC configura-se como segundo fator de risco mais frequente, presente em 42,4% dos pacientes (n=39). DM, FA e miocardiopatia são identificadas logo após, cada uma delas com 30,4% dos pacientes, n=28. A contabilização destas já revela um perfil clínico e epidemiológico multifatorial, também caracterizado pelas seguintes comorbidades: IRA/IRC apresentam-se com 28,3%, n=26, dislipidemia com n=15, 16,3%, IAM prévio em 12% dos pacientes (n=11), DAC com 10,9% (n=10), arritmia e asma com 9,8% (n=9), HP, etilismo e obesidade com 7,6% (n=7), valvopatia e tabagismo com 4,3% (n=4), anemia com 2,2% (n=2), endocardite e HFDCV com 1,1% cada (n=1). A subvariável sedentarismo, não foi mencionada em nenhum dos prontuários do estudo.

Tabela 2- Distribuição de fatores de risco analisados nos prontuários dos pacientes.

Durante o estudo, foi possível observar a menção à outras comorbidades apresentadas pelos pacientes, que não estão diretamente ligadas ao desenvolvimento do ICC, porém são passíveis de sujeitar o paciente a alterações do seu quadro de saúde. Dentre as relatadas, as mais relevantes e passíveis de menção são ex-tabagista, com prevalência de n=16 (17,58%) e hipotireoidismo (n= 12, 13,2%). A relação entre ex-tabagismo e o hipotireoidismo com a ICC justifica-se porque, o tabagismo, mesmo após sua cessação, pode causar prejuízos duradouros ao sistema cardiovascular, acarretando em danos severos às artérias e ao músculo cardíaco, que, em alguns casos, não se revertem totalmente (Brasil, 2021). Já o hipotireoidismo afeta significativamente a função cardíaca de várias formas: elevando o risco de hipertensão arterial e causa disfunção diastólica do ventrículo esquerdo, podendo favorecer o desenvolvimento da aterosclerose (Zanelatto, 2019).

Esta análise sugere importante relação entre doenças respiratórias crônicas, metabólicas e a ICC, principalmente na população estudada, representando um desafio a mais no manejo clínico de pacientes com este perfil. A significativa presença de fatores de risco modificáveis sugere a importância de estratégias preventivas e terapêuticas direcionadas ao controle dessas condições, visando melhor prognóstico e qualidade de vida aos pacientes.

Quanto às cirurgias realizadas pelos pacientes previamente a internação, indicadas nos prontuários eletrônicos, uma, em questão, é passível de destaque: observou-se o relato de realização do procedimento prévio de implante de marcapasso, com n=10 (11%). As demais cirurgias mencionadas nos prontuários, não são significativamente relevantes para a análise do estudo, e, portanto, não serão consideradas.

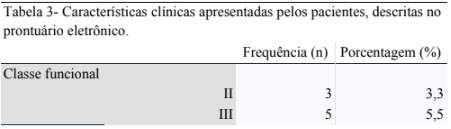

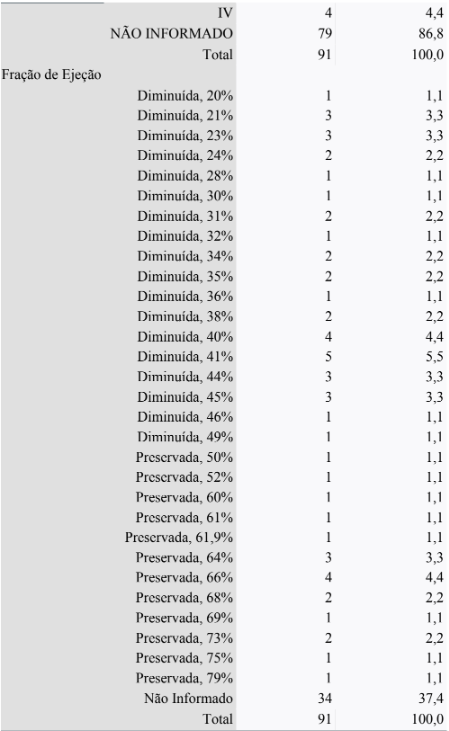

A análise das características clínicas apresentadas pelos pacientes (TABELA 3), descritas nos prontuários eletrônicos, nos revela os principais sinais e sintomas manifestados pelo público estudado. Inicia-se pela classe funcional, indicando a predominância da classe III (n=5, 5,5%), seguida da IV, n=4 (4,4%) e por fim, a II apresentando n=3 (3,3%). Entretanto, o que nos chama atenção é o elevado percentual de casos sem informação sobre a classe funcional (n=79, 86,8%), o que sugere uma possível subnotificação deste parâmetro clínico nos prontuários analisados. Tal dado é muito relevante para a compreensão do grau de comprometimento funcional dos pacientes, e quando não informado, apresenta-se como limitador para a análise do perfil dos pacientes.

A FE dos participantes do estudo revela uma distribuição mais heterogênea, com casos variando de função sistólica gravemente comprometida (FE= 20%), até mais preservada (FE=75%), entretanto, é possível notar o predomínio de casos com fração de ejeção diminuída, em um total de 31 pacientes, com uma maior concentração em 41% (n=5, 5,5%), enquanto que a FE preservada apresenta-se em um total de 26 pacientes, com destaque para 66% (n=4, 4,4%). O elevado número de casos não informados (37,4%), sugere a necessidade de aprimoramento no registro sistemático em prontuários, sobre informações de saúde do paciente, assim como também nos revela um possível não rastreio eficaz do desenvolvimento da ICC, já que um dos motivos para a falta deste parâmetro pode ser a não realização do exame ecocardiográfico, para a determinação deste.

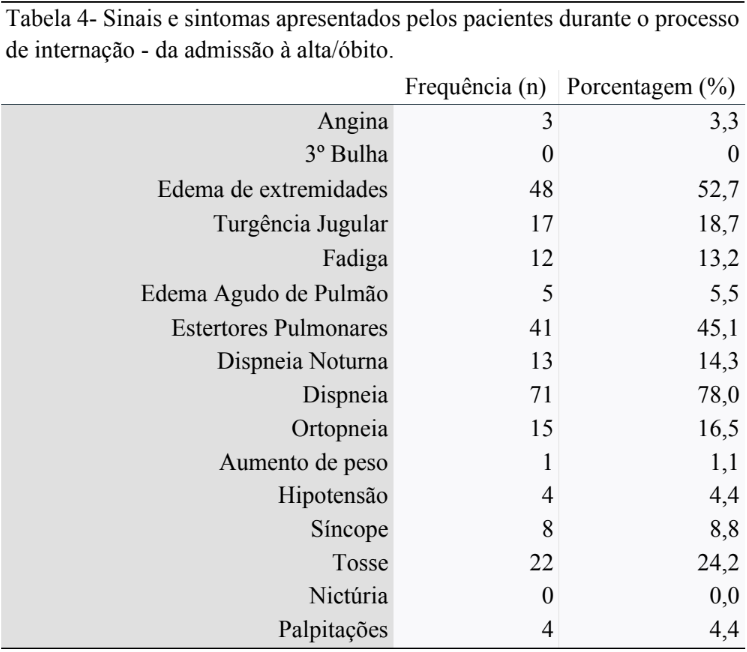

Os sinais e sintomas apresentados (TABELA 4), após realização de análise, nos revela os seguintes resultados: o parâmetro de maior prevalência identificado pelo estudo foi a Dispneia, presente em 78% dos casos (n=71), caracterizando-se como sintoma mais prevalente, seguido de edema de extremidades (n=48, 52,7%), estertores pulmonares com n=41 (45,1%), tosse (n=22, 24,2%), turgência jugular identificada em 18,7% dos casos (n=17). Os demais variam de n=0 a 15, indicando ausência de manifestação de sinal/sintoma clínico até prevalência de 16,5% destes nos prontuários. Tendo comprovado estes parâmetros, observa-se uma evidência do quadro de descompensação cardíaca predominantemente congestivo-respiratório, já que a presença de sinais e sintomas clínicos respiratórios sugerem importante comprometimento pulmonar. Os demais, quando sozinhos podem não apresentar grande significância, mas no contexto clínico destes pacientes analisados, o conjunto de tais manifestações corroboram com o perfil de gravidade da população estudada, e podem, inclusive, fornecer subsídios para direcionar o manejo clínico e terapêutico durante as internações.

Tabela 3- Características clínicas apresentadas pelos pacientes, descritas no prontuário eletrônico.

Tabela 4- Sinais e sintomas apresentados pelos pacientes durante o processo de internação – da admissão à alta/óbito.

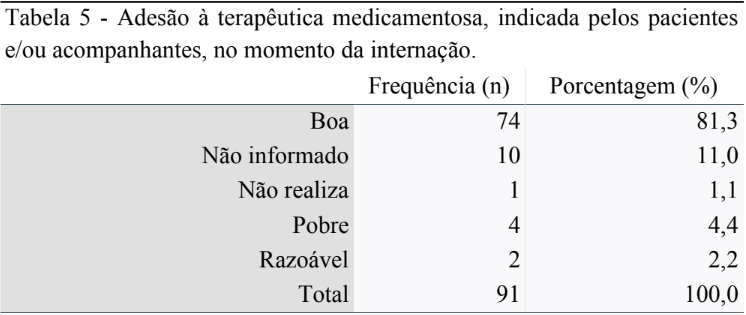

Sobre o manejo do tratamento destes pacientes, a caracterização da adesão terapêutica (TABELA 5) demonstra um perfil predominantemente favorável, com mais de 80% dos pacientes apresentando boa adesão ao tratamento medicamentoso prescrito (n=74, 81,30%). Este dado nos demonstra um comprometimento significativo com o manejo do quadro clínico, embora casos de não adesão ou adesão inadequada ao tratamento também tenham sido relatados, assim como os não informados no prontuário do paciente.

A análise da frequência das classes de medicamentos utilizados pelos pacientes como terapêutica domiciliar, revela que os diuréticos representam a classe mais prescrita, utilizados em 84,6% dos casos (n=77), evidenciando a importância do manejo da congestão no tratamento do paciente. Em seguida estão os betabloqueadores, segunda classe mais utilizada, presentes em 81,3% dos casos (n=74), logo após os inibidores da enzima conversora de angiotensina e bloqueadores do receptor de angiotensina, IECA/BRA, prescritos para 57,1% (n=52) da população do estudo, os vasodilatadores em 47,3% (n=43), evidenciando necessidade de controle hemodinâmico, e por último os digitálicos, com frequência de 15,4% (n=14). Já a caracterização do perfil farmacológico hospitalar, também evidencia predomínio dos diuréticos (n=57, 62,6%), seguidos por betabloqueadores (n=51, 56%) e vasodilatadores (n=30, 33%), refletindo a necessidade de intervenção terapêutica mais intensiva durante a internação hospitalar. A menor frequência dos digitálicos, sugere uma possível tendência à utilização mais seletiva para esta classe medicamentosa. Importante ressaltar que, a variação nas frequências de utilização das diferentes classes, reflete a individualização do tratamento conforme as necessidades específicas de cada paciente.

Tabela 5 – Adesão à terapêutica medicamentosa, indicada pelos pacientes e/ou acompanhantes, no momento da internação.

Tabela 6 – Frequência das classes de medicamentos utilizados pelos pacientes como terapêutica de forma domiciliar e hospitalar, para tratamento e monitoramento do quadro de saúde.

5 CONCLUSÃO

Diante de todos os dados apresentados, colhidos dos prontuários eletrônicos dos pacientes participantes do estudo, conclui-se que, a análise do perfil clínico epidemiológico dos pacientes portadores de insuficiência cardíaca congestiva hospitalizados, revela um panorama complexo e diverso, caracterizado pelo predomínio de pacientes idosos, em maior concentração na faixa etária de 60 a 69 anos (27,47%), seguida pelo grupo de 80 a 89 anos (25,27%). A população estudada apresentou distribuição étnica autorreferida com predomínio em pardos (75,8%), sendo a maioria casados (40,7%) ou solteiros (36,3%). Tratando-se das manifestações clínicas, as mais prevalentes apresentadas foram dispneia (78%), edema de extremidades (52,7%) e estertores pulmonares (45,1%), evidenciando um perfil predominante congestivo-respiratório. Dentre as comorbidades relatadas, evidencia-se elevada prevalência de HAS (68,5%), DPOC (42,4%), DM, miocardiopatia e FA (30,4% cada). Por fim, o perfil terapêutico revela boa adesão ao tratamento proposto (81,3% dos casos), com predomínio de administração de diuréticos (84,6%), betabloqueadores (81,3%) e IECA/BRA (57,1%), previamente à internação, enquanto que, durante a internação, o predomínio foi de administração de diuréticos (62,6%), betabloqueadores (56%) e vasodilatadores (33%), evidenciando a necessidade de constante revisão da terapêutica, de acordo com a evolução do quadro clínico do paciente.

A soma de tais parâmetros clínicos com a presença de múltiplas comorbidades e manifestações clínicas significativas, especialmente tratando-se do âmbito cardiorrespiratório, indicam que estamos diante de um grupo de pacientes com significativo comprometimento cardiovascular, requerendo, portanto, uma abordagem terapêutica multifacetada. Somado a isso, a elevada prevalência de fatores de risco modificáveis, associada a boa adesão terapêutica, sugere boas oportunidades para otimizar o manejo clínico e a prevenção de descompensações. Por fim, o perfil identificado, corrobora com a literatura científica e fornece subsídios importantes para o planejamento de estratégias assistenciais mais direcionadas a esta população.

REFERÊNCIAS

ADAMS, J. R., et al. Characteristics and outcomes of patients hospitalize for heart failure in the United States: rationale, design and preliminary observations from the first 100,000 cases in the Acute Decompensated Heart Failure National Registry (ADHERE). American Heart Journal, 2005; 149 (2): 209-216.

ARRUDA, V. L.; MACHADO, L. M. G.; LIMA, J. C.; SILVA, P. R. S. Tendência da mortalidade por insuficiência cardíaca no Brasil: 1998 a 2019. 2022. Disponível em: https://www.scielo.br/j/rbepid/a/sRPvQmSptS6Tj9D9QVR9rfC/?format=pdf&lang=pt

BENJAMIM, E. J.; VIRANI, S. S.; CALLAWAY, C. W. Heart Disease and Stroke Statistics-2018 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2018;137(12):e67-e492. doi:10.1161/CIR.0000000000000558

BRASIL, Ministério da Saúde. Departamento de análise de situação de saúde. Plano de ações estratégicas para o enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2021-2030. Brasília, Df: Ministério Da Saúde, 2021.

BRASIL, Ministério da Saúde. Doenças cardiovasculares: principal causa de morte no mundo pode ser prevenida. Outubro de 2022. Disponível em: https://www.gov.br/ptbr/noticias/saude-e-vigilancia-sanitaria/2022/09/doencas-cardiovasculares-principal-causa-demorte-no-mundo-pode-ser-prevenida

BRASIL, Ministério da Saúde. A relação entre o tabagismo e as doenças cardiovasculares. Outubro de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/euquero-parar-de-fumar/noticias/2021/a-relacao-entre-o-tabagismo-e-as-doencascardiovasculares

CESTARI, V. R.; GARCES, T. S.; SOUSA, G. J. B.; MARANHÃO, T. A.; NETO, J. D. S.; PEREIRA, M. L. D.; PESSOA, V. L. M. P.; SALES, J. T. L.; FLORÊNCIO, R. S.; SOUZA, L. C.; VASCONCELOS, G, G.; SOBRAL, M. G. V.; DAMASCENO, L. L. V.; MOREIRA, T. M. M. Distribuição Espacial de Mortalidade por Insuficiência Cardíaca no Brasil, 1996-2017. Fevereiro de 2021. Disponível em: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8959057/pdf/0066-782X-abc-118-01-0041.pdf.

CCDIC, Comitê Coordenador Da Diretriz De Insuficiência Cardíaca. Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda. Arq Bras Cardiol. 2018; 111(3):436-539.

FREITAS CV, et al. Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis: Questões bioéticas. Amazônica-Revista de Antropologia, 2018, 10(2): 506-516.

COSTA, M.A.; SANTOS, P.R. Comorbidades em pacientes com insuficiência cardíaca: análise multicêntrica brasileira. Rev Bras Cardiol. 2023;36(2):89-97.

FOX, J.P., HALL, C.E., ELVEBACK, L.R. Epidemiology: man and disease. London: MacMillan; 1970.

LANETZKI, C.S., OLIVEIRA, C. A. C. de, BASS, L. M., ABRAMOVICI, S., TROSTER, E. J. O perfil epidemiológico do Centro de Terapia Intensiva Pediátrico do Hospital Israelita Albert Einstein. Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, Hospital Israelita Albert Einstein – HIAE, São Paulo(SP),Brasil. Disponível em: https://www.scielo.br/j/eins/a/LxtkRT86MTrfs5Y4xy6JgBn/?format=pdf&lang=pt

LILIENFELD, A.M., LILIENFELD, D.E. Foundations of epidemiology. New York: University Press; 1980.

LIMA, R.S. et al. Fatores de risco para insuficiência cardíaca na população brasileira. Rev Soc Bras Cardiol. 2024;42(1):45-52

MANGINI, S.; PIRES, P. V.; BRAGA, F. G. M.; BACAL, F. Insuficiência cardíaca descompensada. 2013. Disponível em: https://journal.einstein.br/wpcontent/uploads/articles_xml/2317-6385-eins-11-03-0383-00022/2317-6385-eins-11-030383-00022.pdf

MESQUITA, E. T. et al. Understanding Hospitalization in Patients with Heart Failure. International Journal of Cardiovascular Sciences, 2016.

MOZAFFARIAN D.; BENJAMIN E. J. Heart disease and stroke statistics–2015 update: a report from the American Heart Association. Circulation. 2015;131(4):e29-322. doi:10.1161/CIR.0000000000000152

NUNES, C. C. M. N. Exposição da poluição domiciliar (indoor) pela queima de biomassa para cocção de alimentos e riscos à saúde no Brasil: revisão sistemática de indicadores de monitoramento. 2023. Disponível em: https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/61941/camila_cunha_maia_nogueira_nune s_ensp_mest_2023.pdf?sequence=2&isAllowed=y

OLIVEIRA, J.C.; SILVA, M.R. Impacto da insuficiência cardíaca no sistema de saúde brasileiro. Rev Saúde Pública. 2024;58:e45.

OKOTI, D. U. F.; ROCHA, B. M.; CAMPOS, D. A.; LIMA, M. S.; ROCHA, L. A.; MARCELINO, R. C.; TOSI, O. L.; DANTAS, L. F. S. L.; DIAS, M. F.; FACURI, M. A. S.; SILVA, L. C.; LÔBO, A. F. R. C. O.; PIANA, N, K.; ALMEIDA, J. T. L.; YAMADA, A. I. INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA (ICC): CLASSIFICAÇÃO DO PACIENTE CONFORME SINTOMATOLOGIA. Maio de 2024. Disponível em: https://ojs.revistacontemporanea.com/ojs/index.php/home/article/download/5134/3877/15371

PAGANO, Marcello; GAUVREAU, Kimberlee. Princípios de bioestatística. 2. ed. São Paulo, SP: Cengage Learning, c2004. xv, 506 p. ISBN 8522103445.

PEREIRA, A.B. et al. Perfil epidemiológico da insuficiência cardíaca no Brasil: estudo BREATHE-2. Arq Bras Cardiol. 2023;121(2):178-186.

RODRIGUES, C.M. et al. Diretrizes brasileiras para o tratamento da insuficiência cardíaca. Arq Bras Cardiol. 2024;122(1):1-89.

ROTH G. A.; JOHNSON C.; ABAJOBIR A. Global, Regional, and National Burden of Cardiovascular Diseases for 10 Causes, 1990 to 2015. J Am Coll Cardiol. 2017;70(1):1-25. doi:10.1016/j.jacc.2017.04.052

ROGER, VL. Epidemiology of heart failure.Circulation Research, 2013; 113(6): 646-659.

ROMÊO, G. B. L.; TONELLO, L. V. R. O.; OSWALDO, A. A. C.; FARINA, V. S.; ALBODELLI, M. B. S.; SOUZA, R. V. A.; CORRÊA, R. M.; SABINO, K.; FLAMENGO, P. H. R. Epidemiologia das hospitalizações por Insuficiência Cardíaca: Retrato brasileiro entre 2020 e 2023. Setembro de 2024. Disponível em: https://bjihs.emnuvens.com.br/bjihs/article/view/3445

SHEN, Li., RAMIRES, F., MARTINEZ, F., BODANESE, L.C., ECHEVERRIA, L.E., EFRAIN, A., et al. Contemporary characteristics and outcomes in chagasic heart failure compared with other nonischemic and ischemic cardiomyopathy. Circ Heart Fail, 2017; 10 (11).

THE RESIDENT. Criação: Amy Holden Jones, Hayley Schore e Roshan Sethi. Produção: Fox. Estados Unidos: 20th Televison, 2018-2023. Série (6 temporadas, 43 minutos por episódio), son., color.

ZANELATTO, G. Tireoidiopatias. Janeiro de 2019.Disponível em: https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/pdf/saude-p-37202104.pdf

¹Discente do Curso Superior de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina. E-mail: taynara.medeiros@ufvjm.edu.br

²Discente do Curso Superior de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina. E-mail: livia.fernandes@ufvjm.edu.br

³Discente do Curso Superior de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina. E-mail: cecilia.goulart@ufvjm.edu.br

⁴Discente do Curso Superior de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina. E-mail: eva.emiliana@ufvjm.edu.br

⁵Discente do Curso Superior de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina. E-mail: roberta.rocha@ufvjm.edu.br

⁶Discente do Curso Superior de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina. E-mail: thais.campos@ufvjm.edu.br

⁷Discente do Curso Superior de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina. E-mail: pereira.costa@ufvjm.edu.br

⁸Discente do Curso Superior de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina. E-mail: manuella.luane@ufvjm.edu.br

⁹Enfermeira. Doutoranda em Ciências da Saúde da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina. E-mail: claudia.cordeiro@ufvjm.edu.br

¹⁰Enfermeira. Doutoranda pelo PPGODONTO da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina. E-mail: danielle.mandacaru@ufvjm.edu.br

¹¹Docente do Curso Superior de Enfermagem da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), Campus Diamantina. Doutor em Ciências da Saúde pela UFVJM. E-mail: paulo.ferreira@ufvjm.edu.br