PSYCHOLOGICAL EVALUATION: HOW IS THE PRACTICE CARRIED OUT IN THE ICU?

REGISTRO DOI: 10.69849/revistaft/ra10202501310258

Luís Filipe Bonaparte Milhomem 1

Resumo

A avaliação psicológica no contexto da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) destaca-se como uma prática essencial para o cuidado integral do paciente, considerando as demandas emocionais, cognitivas e sociais desse ambiente altamente complexo. Este estudo teve como objetivo descrever os procedimentos realizados pelo psicólogo em avaliações psicológicas na UTI, enfatizando os artifícios e ferramentas utilizados para melhorar a assistência ao paciente, familiares e equipe de saúde. Trata-se de uma revisão de literatura de natureza descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa, realizada em bases de dados como SciELO, LILACS e PubMed, abrangendo o período de 2017 a 2021. Os critérios de inclusão consideraram estudos em língua portuguesa que abordassem a temática em questão. Os resultados demonstraram que a avaliação psicológica na UTI inclui estratégias como acolhimento inicial, avaliação cognitiva, testes psicológicos, questionários demográficos e instrumentos voltados para a experiência na UTI. Essas abordagens são utilizadas para compreender o estado mental do paciente, identificar necessidades emocionais e planejar intervenções eficazes. Além disso, verificou-se que a prática psicológica na UTI contribui para humanizar o atendimento, auxiliando na adaptação dos pacientes e na resiliência de seus familiares. Conclui-se que a atuação do psicólogo na UTI é indispensável, exigindo flexibilidade e uso de metodologias específicas para atender às demandas individuais. A escassez de estudos na área reforça a necessidade de maior investimento em pesquisas que aprofundem as práticas psicológicas no ambiente hospitalar.

Palavras-chave: Avaliação Psicológica. Unidade de Terapia Intensiva. Psicologia Hospitalar. Intervenção Psicológica. Humanização na Saúde.

1 INTRODUÇÃO

A psicologia, enquanto ciência dedicada ao estudo do comportamento humano e aos processos mentais, utiliza diversas ferramentas para promover o bem-estar psicológico das pessoas. Uma dessas ferramentas é a Avaliação Psicológica, definida como uma prática essencial e privativa da profissão, exercida exclusivamente por indivíduos devidamente qualificados e capacitados na área (Gouveia, 2018). Essa prática pode ser compreendida como um método sistemático que visa obter informações sobre o comportamento humano, utilizando-as para inferir características psicológicas dos indivíduos (Primi et al., 2018).

No âmbito hospitalar, a Avaliação Psicológica se revela uma prática indispensável, especialmente em setores que lidam com altos níveis de complexidade e vulnerabilidade, como a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Esse setor é destinado à internação de pacientes em estado grave que necessitam de cuidados especializados e complexos (Neto et al., 2017; Monteiro; Quintana, 2016). A UTI, caracterizada como um ambiente que concentra cuidados intensivos e recursos tecnológicos avançados, recebe pacientes com variados tipos de traumas, incluindo acidentes de trabalho, doenças oportunistas e acidentes vasculares. Por esses fatores, a UTI é frequentemente associada a medo e angústia pela sociedade em geral (Monteiro; Magalhães; Machado, 2017; Nueva; Rocha, 2021).

A atuação do psicólogo nesse contexto hospitalar justifica-se pelo sofrimento psicológico gerado em decorrência da gravidade das condições enfrentadas pelos pacientes, seus familiares e a equipe de saúde. Pacientes em condições críticas frequentemente apresentam estresse, ansiedade, solidão, dor física, sentimentos de impotência e confusão (Monteiro; Quintana, 2016; Neto et al., 2017). Os familiares, por sua vez, lidam com o impacto emocional da hospitalização prolongada e, em muitos casos, com a elaboração do luto (Monteiro et al., 2017). Já os profissionais de saúde, expostos a situações de morte e sofrimento diário, enfrentam altos níveis de desgaste emocional (Benedetti; Bosso; Vicentini, 2017).

Estudos indicam que o sofrimento psicológico de pacientes internados na UTI é significativo. Nikayin et al. (2016) apud Lopes, Costa e Lepsen (2020) apontam que sintomas de ansiedade acometem cerca de 32% dos internos dois a três meses após a alta, enquanto sinais de depressão afetam aproximadamente 29% dos sobreviventes, persistindo por até um ano. Entre os fatores de risco associados estão o uso de benzodiazepínicos, a posição socioeconômica e o histórico psicológico prévio.

Esses aspectos são agravados pela intensa carga emocional presente no ambiente hospitalar, que envolve situações de dor física, aflição mental e, frequentemente, a proximidade da morte (Benedetti; Bosso; Vicentini, 2017). Assim, emerge a relevância de explorar os métodos e estratégias adotados pelo psicólogo na avaliação psicológica dentro da UTI, contribuindo para mitigar os impactos do sofrimento psicológico.

A problemática deste estudo está centrada na compreensão das práticas de avaliação psicológica realizadas no contexto hospitalar, mais especificamente na UTI. Considerando as complexidades desse ambiente e os desafios enfrentados pelos profissionais de saúde, pacientes e familiares, surge a necessidade de investigar de forma sistemática como a psicologia pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida e do cuidado integral.

O objetivo geral deste estudo é descrever os procedimentos realizados pelo psicólogo na Avaliação Psicológica no contexto da UTI. Especificamente, busca-se: (1) identificar as principais demandas psicológicas apresentadas por pacientes, familiares e profissionais de saúde na UTI; (2) analisar as ferramentas utilizadas na avaliação psicológica; e (3) discutir os desafios e potencialidades da prática psicológica nesse contexto.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Avaliação Psicológica No Brasil

A psicologia, regulamentada como profissão no Brasil na década de 1960, trouxe consigo a introdução das bases da avaliação psicológica no país. Nesse contexto, as universidades começaram a incluir disciplinas voltadas para o ensino de técnicas de avaliação psicológica, enquanto psicólogos passaram a disponibilizar esse serviço em consultórios (Bueno; Peixoto, 2018; Gouveia, 2018).

Apesar da regulamentação e do avanço no ensino, o desenvolvimento da avaliação psicológica foi acompanhado por desafios e debates constantes. Muitas vezes, a prática de testagem psicológica é equivocadamente confundida com a avaliação psicológica como um todo. É importante distinguir que a testagem se refere ao uso de instrumentos projetivos e psicométricos aprovados pelo Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos (SATEPSI). Em resposta a essas questões, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e as instituições de ensino têm promovido atualizações nas grades curriculares e regulamentações, buscando o aprimoramento da formação e da prática profissional (Gouveia, 2018; Primi et al., 2018).

Na década de 1990, debates sobre a avaliação psicológica se intensificaram, resultando na realização de eventos e no fortalecimento de iniciativas voltadas à pesquisa e ao ensino na área. Esses encontros abordaram temas como o papel das disciplinas de avaliação psicológica na formação acadêmica e políticas para o desenvolvimento da área no Brasil. Além disso, laboratórios de pesquisa dedicados à avaliação psicológica foram estabelecidos em instituições de destaque, como o Laboratório de Pesquisa em Avaliação e Medida (LABPAM), na Universidade de Brasília; o Laboratório de Avaliação e Medidas Psicológicas (LAMP), na Pontifícia Universidade Católica de Campinas; e o Laboratório de Mensuração (LM), fundado em 1988 na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo Prof. Dr. Cláudio Hutz (Bueno; Peixoto, 2018; Gouveia, 2018).

Quanto à formação na área, Gouveia (2018, p. 80) analisou estudos empíricos e identificou divergências significativas no ensino de avaliação psicológica. Apesar disso, o autor ressaltou perspectivas positivas, destacando os avanços obtidos e a importância de manter a busca pelo desenvolvimento contínuo dessa prática no Brasil, afirmando que:

O panorama atual é promissor! Na última década, nossos pesquisadores e profissionais ocuparam espaços importantes nos cenários nacional e internacional, contando com publicações em revistas de impacto (por exemplo, Intelligence, Psychological Assessment, Personality and Individual Differences). Desdobramento desse movimento, a área está consolidada no CNPq, onde seus pesquisadores têm aprovado diversos projetos e ocupado espaço no Comitê de Assessoramento (CA) de Psicologia; na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a situação não é diferente. De fato, dois dos três Programas de Pós-graduação com o conceito 7 (máximo) têm relação com a Avaliação Psicológica, isto é, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade São Francisco. A propósito, esta última oferece Mestrado e Doutorado especificamente nesta área (Gouveia, 2018, p. 80).

Compreende-se que este domínio passou por evoluções e desenvolvimentos, de tal modo que ficou clara a importância desse tipo de avaliação de modo organizado na sociedade. Percebe-se também a relevância da relação entre a psicologia e outras ciências (como na área educacional ou organizacional), além de a interdisciplinariedade ser um conceito cada vez mais presente na práxis do profissional (PRIMI, 2018).

2.2 Psicologia na UTI

A psicologia pode estar inserida no contexto hospitalar não estando focada na avaliação, inclusive. Entende-se que devido ao sofrimento psíquico quase inerente a esse ambiente, o atendimento psicológico se faz extremamente útil. Em um relato de experiência focado na prática em questão, Rocha et al. (2019) compreende que cabe ao profissional a atividade de escuta, acolhimento, agindo como um facilitador do fluxo de emoções que podem ser positivas se trabalhadas de modo terapêutico. Sobre isso:

O psicólogo deve facilitar, criar e garantir a comunicação efetiva e afetiva entre paciente/família e equipe. No ambiente hospitalar, a atenção psicológica pode estar inserida no ambulatório clínico, nas unidades de emergência ou pronto-socorro, unidades de internação ou enfermarias e nas unidades e centros de terapia intensiva UTI e CTI (Almeida e Malagris, 2011 apud Benedetti, Bosso, Vicentini, 2017, p. 113).

O psicólogo desempenha uma variedade de funções no ambiente hospitalar, incluindo atendimentos psicoterapêuticos, condução de grupos de psicoprofilaxia, atuação em ambulatórios, unidades de terapia intensiva, pronto atendimento e enfermarias em geral. Além disso, suas atividades podem abranger áreas como psicomotricidade no contexto hospitalar, avaliação diagnóstica, psicodiagnóstico, consultoria e interconsulta (Silva et al., 2020).

Atualmente, conforme descrito pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP, 2021), as funções do psicólogo hospitalar estão integradas às atribuições do psicólogo clínico. O documento destaca as competências esperadas desse profissional, ressaltando a importância de seu papel no manejo de questões emocionais e psicológicas no contexto hospitalar, com atenção especial às necessidades específicas de cada setor.

Atua na área específica da saúde, colaborando para a compreensão dos processos intra e interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, isoladamente ou em equipe multiprofissional em instituições formais e informais. Realiza pesquisa, diagnóstico, acompanhamento psicológico, e intervenção psicoterápica individual ou em grupo, através de diferentes abordagens teóricas. Descrição de ocupação (detalhamento das atribuições):

● 1-Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo, com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos.

● 2-Realiza atendimento psicoterapêutico individual ou em grupo, adequado às diversas faixas etárias, em instituições de prestação de serviços de saúde, em consultórios particulares e em instituições formais e informais. [..]

● 6-Prepará paciente para entrada, permanência e alta hospitalar, inclusive em hospitais psiquiátricos.

● 7-Trabalha em situações de agravamento físico e emocional, inclusive no período terminal, participando das decisões com relação à conduta a ser adotada pela equipe, como: internações, intervenções cirúrgicas, exames e altas hospitalares.

● 8-Participa da elaboração de programas de pesquisa sobre a saúde mental da população, bem como sobre a adequação das estratégias diagnósticas e terapêuticas à realidade psicossocial da clientela.

● 9- Cria, coordena e acompanha, individualmente ou em equipe multiprofissional, tecnologias próprias ao treinamento em saúde, particularmente em saúde mental, com o objetivo de qualificar o desempenho de várias equipes.

● 10-Participa e acompanha a elaboração de programas educativos e de treinamento em saúde mental, a nível de atenção primária, em instituições formais e informais como: creches, asilos, sindicatos, associações, instituições de menores, penitenciárias, entidades religiosas e etc.

● 11-Colabora, em equipe multiprofissional, no planejamento das políticas de saúde, em nível de macro e microsistemas. […]

● 13-Realiza Pesquisas Visando a construção e a ampliação do conhecimento teórico e aplicado, no campo da saúde mental.

● 14- Atua junto à equipe multiprofissionais no sentido de levá-las a identificar e compreender os fatores emocionais que intervém na saúde geral do indivíduo, em unidades básicas, ambulatórios de especialidades, hospitais gerais, prontos-socorros e demais instituições.

● 15- Atua como facilitador no processo de integração e adaptação do indivíduo à instituição. Orientação e acompanhamento a clientela, familiares, técnicos e demais agentes que participam, diretamente ou indiretamente dos atendimentos. […]

● 17-Participa de programas de atenção primária em Centros e Postos de Saúde ou na comunidade; organizando grupos específicos, visando a prevenção de doenças ou do agravamento de fatores emocionais que comprometam o espaço psicológico.

● 18-Realiza triagem e encaminhamentos para recursos da comunidade, sempre que necessário.

● 19-Participa da elaboração, execução e análise da instituição, realizando programas, projetos e planos de atendimentos, em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades, perceber limitações, desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas atividades fim, quanto nas atividades meio.

É possível compreender que existem várias possibilidades de intervenção dentro do contexto hospitalar, basta ao psicólogo possuir competência suficiente para adaptar as técnicas à circunstância em foco.

2.3 Avaliação Psicológica na UTI

As Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) são espaços destinados ao cuidado de pacientes em estado grave, seja devido a doenças agudas ou complicações de condições crônicas. Essas unidades oferecem atenção altamente especializada, com monitoramento rigoroso e recursos avançados para preservar a vida. No Brasil, as UTIs integram a Rede de Urgência e Emergência do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo equipadas com tecnologias de ponta para atender às necessidades dos pacientes de maneira eficaz (Nueva; Rocha, 2021; Neto et al., 2017).

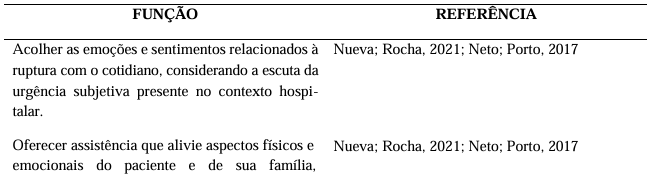

O ambiente da UTI, no entanto, apresenta características que podem ser percebidas como estressoras, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde. Entre os fatores mencionados estão a exposição constante à luminosidade e aos ruídos dos equipamentos, a ausência de privacidade e o afastamento da convivência familiar (Benedetti; Bosso; Vicentini, 2017). Nesse cenário desafiador, o psicólogo desempenha funções essenciais, contribuindo para o manejo dos aspectos emocionais e psicológicos que emergem nesse contexto. Neste contexto, o psicólogo pode exercer algumas funções, tais como as apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1. Possíveis funções do psicólogo na UTI

Fonte: Autoria própria.

Tendo em vista que a avaliação psicológica vai além da utilização de testes psicológicos, algumas técnicas são de extrema assistência. A entrevista é a principal delas, pois auxilia no uso de todas as outras, e se feita da maneira correta, atribui caráter terapêutico essencial para o trabalho do psicólogo (Neto, Tarabay, Lourenço, 2017).

3 METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como uma revisão de literatura, de natureza descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. O objetivo foi analisar e sintetizar o conhecimento disponível em publicações científicas sobre a avaliação psicológica no contexto hospitalar, mais especificamente em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Para tanto, foram incluídos artigos científicos disponíveis em bases de dados reconhecidas, acessadas por meio do Google Acadêmico, como SciELO, LILACS e PubMed. A seleção contemplou publicações no intervalo temporal de 2017 a 2021, exclusivamente em língua portuguesa, e os estudos deveriam abordar diretamente temas relacionados à avaliação psicológica no contexto da UTI ou no Brasil. A coleta de dados foi realizada entre abril e maio de 2021.

Os critérios de exclusão englobaram estudos que apresentassem apenas um panorama histórico da avaliação psicológica no Brasil, descrevessem unicamente o funcionamento do atendimento psicológico no contexto da UTI sem detalhar a avaliação psicológica ou que não fornecessem informações relevantes sobre os procedimentos ou práticas realizadas na avaliação psicológica. Para garantir a relevância dos artigos selecionados, os descritores utilizados na busca incluíram “avaliação psicológica”, “avaliação psicológica no Brasil”, “avaliação psicológica na UTI” e “psicologia na UTI”.

A análise dos dados foi conduzida por meio da bibliometria, uma metodologia que utiliza estatísticas para avaliar e medir a produção científica em um campo específico. Essa técnica permitiu identificar padrões e tendências em publicações científicas, como frequência de termos, autores mais citados e principais fontes de publicação, contribuindo para uma compreensão aprofundada dos avanços e lacunas existentes na literatura sobre a avaliação psicológica no contexto hospitalar (Silva, 2001).

Embora esta pesquisa não envolve coleta de dados primários, todos os estudos incluídos respeitaram os critérios éticos de publicação científica. Apenas fontes publicamente acessíveis e devidamente referenciadas foram utilizadas, garantindo a integridade acadêmica do estudo.

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

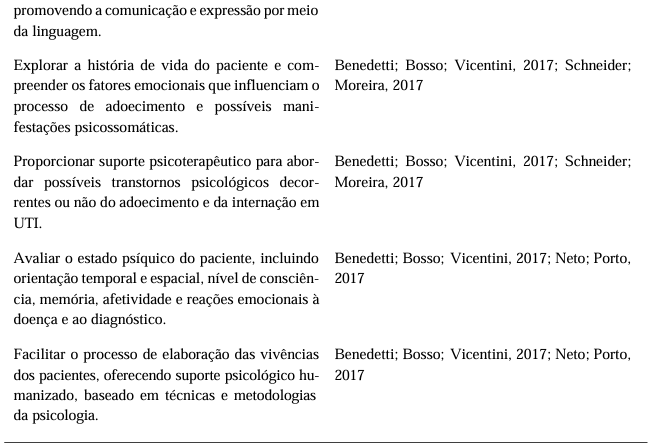

Após o levantamento literário feito, foram obtidos um total de 15 (quinze) artigos, sendo selecionados apenas 9 (nove) para a pesquisa final. A Figura 1 mostra como foi realizada a seleção dos artigos:

Figura 1. Processo de seleção de artigos

Fonte: Autoria própria.

A atuação do psicólogo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no âmbito da avaliação psicológica é marcada por desafios que exigem uma abordagem estruturada e individualizada.

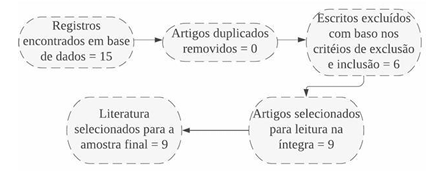

Dada a complexidade desse ambiente, o psicólogo deve considerar não apenas o estado emocional e psicológico do paciente, mas também as implicações que a internação acarreta para os familiares e para a equipe de saúde. Nesse sentido, os resultados desta revisão indicam que a avaliação psicológica na UTI se utiliza de diversas estratégias, descritas na Tabela 2, para atender às demandas específicas desse contexto.

Tabela 2. Artifícios para avaliação psicológica na UTI

Fonte: Autoria própria.

Inicialmente, destaca-se o acolhimento inicial, que visa estabelecer uma relação de confiança entre o psicólogo e o paciente. Conforme descrito por Benedetti, Bosso e Vicentini (2017), o acolhimento é essencial para iniciar a elaboração do processo de luto e compreender a queixa do paciente. Essa etapa é fundamental em um ambiente como a UTI, onde a experiência de sofrimento é potencializada pela gravidade da situação clínica e pela vulnerabilidade emocional. O acolhimento também desempenha um papel central na criação de um espaço seguro para que o paciente possa expressar suas emoções, facilitando o desenvolvimento de intervenções mais direcionadas.

A avaliação cognitiva é outro recurso frequentemente empregado. Esse procedimento busca identificar características cognitivas do paciente, que podem ser impactadas por fatores como o uso de medicamentos sedativos, isolamento ou desorientação temporal e espacial. Estudos como os de Nueva e Rocha (2021) enfatizam a importância dessa abordagem para planejar intervenções adequadas e avaliar a necessidade de suporte adicional, especialmente em pacientes que apresentam déficits cognitivos temporários ou permanentes decorrentes da internação.

A avaliação do estado mental, descrita por Neto et al. (2017), inclui a observação de aspectos como orientação temporal e espacial, nível de consciência, memória e reações emocionais diante da doença. Essa etapa é fundamental para verificar a compreensão do paciente sobre seu diagnóstico e sua condição clínica, além de ajudar na identificação de transtornos psicológicos como depressão ou ansiedade. A coleta de dados sociais e demográficos por meio de questionários também complementa essa avaliação, fornecendo informações importantes sobre o histórico e as condições de vida do paciente, que podem influenciar o processo de internação.

Os testes psicológicos são ferramentas padronizadas que permitem obter amostras de comportamento com fins de diagnóstico, encaminhamento ou pesquisa. Conforme Gouveia (2018), esses testes são particularmente úteis em contextos como a UTI, onde o psicólogo pode se deparar com dificuldades para realizar entrevistas mais aprofundadas devido às limitações físicas ou emocionais do paciente. Esses instrumentos possibilitam uma avaliação objetiva e eficiente, que pode ser integrada ao plano de cuidados multidisciplinar.

Outro recurso relevante identificado na literatura são os instrumentos de avaliação da experiência na UTI, que fornecem dados sobre como o paciente está vivenciando sua passagem por esse ambiente. Estudos como o de Monteiro e Quintana (2016) apontam que a experiência na UTI pode ser traumática para muitos pacientes, contribuindo para o desenvolvimento de sintomas de estresse pós-traumático. A utilização desses instrumentos ajuda a monitorar e mitigar os impactos psicológicos da internação, promovendo uma recuperação mais saudável e integrada.

Ao discutir os resultados obtidos, é evidente que a avaliação psicológica na UTI compartilha semelhanças com outras áreas da psicologia clínica, mas apresenta peculiaridades que refletem a especificidade desse contexto. Por exemplo, enquanto o acolhimento inicial é uma prática comum em qualquer intervenção psicológica, na UTI ele adquire um caráter emergencial, dado o estado crítico do paciente. Essa emergência também se reflete na necessidade de avaliações mais rápidas e objetivas, muitas vezes utilizando instrumentos padronizados para garantir a precisão dos dados coletados.

Confrontando as ideias obtidas pelos autores, observa-se que, embora haja consenso sobre a relevância dos artifícios utilizados na avaliação psicológica, existem diferenças na ênfase atribuída a cada estratégia. Nueva e Rocha (2021) destacam a avaliação cognitiva como um elemento central, considerando seu impacto direto no planejamento das intervenções. Por outro lado, Benedetti, Bosso e Vicentini (2017) priorizam o acolhimento inicial, argumentando que o estabelecimento de confiança é a base para qualquer outra abordagem. Já Neto et al. (2017) e Schneider e Moreira (2017) enfatizam a importância da avaliação do estado mental e da utilização de instrumentos de coleta de dados como pilares para intervenções eficazes.

Essas perspectivas complementares sugerem que a atuação do psicólogo na UTI deve ser flexível e adaptável às necessidades específicas de cada caso. Não há um modelo único que possa ser aplicado a todos os pacientes, mas sim um conjunto de estratégias que devem ser combinadas e ajustadas conforme a situação. Essa flexibilidade é essencial para lidar com a diversidade de experiências e demandas que emergem no ambiente da UTI, tanto por parte dos pacientes quanto de seus familiares e da equipe de saúde.

Os resultados também indicam que a avaliação psicológica na UTI vai além da coleta de informações e do diagnóstico. Ela desempenha um papel fundamental na humanização do cuidado, promovendo o bem-estar psicológico e emocional dos envolvidos. Conforme Monteiro, Magalhães e Machado (2017), a presença do psicólogo na UTI contribui para aliviar o sofrimento emocional e fortalecer a resiliência, tanto do paciente quanto de seus familiares. Essa humanização é especialmente importante em um ambiente onde o foco técnico e biomédico muitas vezes se sobrepõe às necessidades emocionais.

Em síntese, a avaliação psicológica na UTI inclui uma variedade de estratégias que, juntas, permitem uma compreensão ampla e profunda das necessidades dos pacientes, familiares e equipe de saúde. O acolhimento inicial, a avaliação cognitiva e do estado mental, os testes psicológicos e os instrumentos de avaliação da experiência na UTI são recursos que se complementam, formando um sistema integrado de cuidado. Ao mesmo tempo, a atuação do psicólogo nesse contexto exige um olhar sensível e humanizado, capaz de lidar com a complexidade emocional e psicológica que caracteriza o ambiente da UTI.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo teve como objetivo identificar e descrever os procedimentos realizados pelo psicólogo no contexto da avaliação psicológica em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Os resultados evidenciam a relevância dessa prática no âmbito hospitalar, reforçando sua contribuição não apenas para o bem-estar do paciente, mas também para o manejo emocional dos familiares e para o suporte à equipe de saúde. A atuação do psicólogo na UTI demonstra ser indispensável, considerando a complexidade do ambiente e os desafios psicológicos enfrentados por todos os envolvidos.

A análise realizada aponta que a avaliação psicológica no contexto da UTI inclui uma combinação de instrumentos e estratégias, como entrevistas, testes psicológicos, questionários e métodos específicos adaptados ao ambiente hospitalar. Esses procedimentos têm como principal objetivo reunir informações que auxiliem no cuidado integral do paciente, promovendo intervenções mais precisas e eficazes. Além disso, a prática psicológica na UTI desempenha um papel central na humanização do atendimento, buscando minimizar o impacto emocional da internação e facilitar a recuperação dos pacientes.

Apesar dos avanços identificados, o estudo também revelou lacunas na literatura científica sobre o tema. A quantidade de trabalhos encontrados foi inferior ao esperado, o que ressalta a necessidade de maior investimento em pesquisas voltadas para a atuação do psicólogo no contexto hospitalar. Ampliar o corpo de conhecimento nessa área é fundamental para aprimorar práticas e metodologias, além de fortalecer o reconhecimento da psicologia como uma ciência essencial no campo da saúde.

Por fim, este estudo reforça a importância de continuar explorando a atuação do psicólogo em ambientes de alta complexidade, como as UTIs. A valorização dessa prática, aliada ao desenvolvimento de novas pesquisas, contribui para a consolidação de uma abordagem interdisciplinar e humanizada no cuidado à saúde. O tema aqui abordado não apenas destaca a relevância do papel do psicólogo no ambiente hospitalar, mas também abre caminho para futuras investigações que possam expandir e aprofundar os conhecimentos sobre a atuação psicológica em contextos desafiadores.

REFERÊNCIAS

BENEDETTI, I. M. M.; BOSSO, C. da C. N.; VICENTINI, L. M. V. Intervenção psicológica na UTI coronariana da Santa Casa de Misericórdia e Presidente Prudente. Revista Saber Acadêmico, n. 24, p. 111-120, 2017. Disponível em: http://uniesp.edu.br/sites/_biblioteca/re- vistas/20180406102654.pdf. Acesso em: 25 abr. 2021.

BUENO, J. M. H.; PEIXOTO, E. M. Avaliação psicológica no Brasil e no mundo. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 38, n. 3, p. 108-121, jun./set. 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932018000400108. Acesso em: 25 abr. 2021.

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP). Atribuições do psicólogo. Informação postada no site do CFP, 2021. Disponível em: http://crp16.org.br/legislacao/cbo/. Acesso em: 25 abr. 2021.

GOUVEIA, V. V. Formação em avaliação psicológica: situação, desafios e diretrizes. Psico- logia: Ciência e Profissão, v. 38, p. 74-86, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/sci- elo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932018000400074. Acesso em: 25 abr. 2021.

MONTEIRO, D. T.; QUINTANA, M. A comunicação de más notícias na UTI: perspectiva dos médicos. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 32, n. 4, p. 1-9, 2016. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/ptp/v32n4/1806-3446-ptp-32-04-e324221.pdf. Acesso em: 25 abr. 2021.

MONTEIRO, M. C.; MAGALHÃES, A. S.; MACHADO, R. N. A morte em cena na UTI: a família diante da terminalidade. Temas em Psicologia, v. 25, n. 3, p. 1285-1299, set. 2017. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S2358-18832017000301285&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 25 abr. 2021.

NETO, R. S.; TERABAY, C. H.; LOURENÇO, M. T. C. Reflexões sobre a visita da criança durante a hospitalização de um ente querido na UTI adulto. Revista SBPH, v. 20, n. 1, p. 5- 16, jan./jun. 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_art- text&pid=S1516-08582017000100002. Acesso em: 25 abr. 2021.

NUEVA, A. L. G.; ROCHA, T. C. O que pode a psicologia hospitalar diante da morte encefá- lica na UTI: um relato de experiência. Revista Científica da Escola Estadual de Saúde Pú- blica Goiás “Cândido Santiago”, v. 7, p. 1-17, 2021. Disponível em: https://docs.bvsa- lud.org/biblioref/2021/04/1178399/o-que-pode-a-psicologia-hospitalar-diante-da-morte-ence- falica-na-uti.pdf. Acesso em: 25 abr. 2021.

PRIMI, R. Avaliação psicológica no século XXI: de onde viemos e para onde vamos. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 38, p. 87-97, 2018. Disponível em: https://www.scielo.br/sci- elo.php?script=sci_abstract&pid=S1414-98932018000400087&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 25 abr. 2021.

ROCHA, G. V. M. Acompanhamento psicológico na UTI: relato de experiência. Disponível em: https://www.periodicos.ufam.edu.br/index.php/BIUS/article/view/6493. Acesso em: 25 abr. 2021.

SCHNEIDER, A. M.; MOREIRA, M. C. Psicólogo intensivista: reflexões sobre a inserção profissional no âmbito hospitalar, formação e prática profissional. Temas em Psicologia, v.25, n. 3, p. 1225-1239, set. 2017. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/sci- elo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-389X2017000300015. Acesso em: 25 abr. 2021.

SILVA, J. A.; PIRES, B. M. Cientometria: a métrica da ciência. Pandéia, n. 11, 2001. Dispo- nível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=305425347002. Acesso em: 25 abr. 2021.

1 ORCID https://orcid.org/00000001-6341-2385